具體描述

| 主編 | |

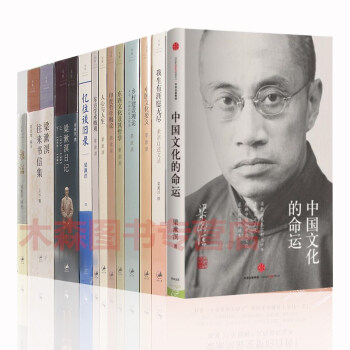

1988年梁漱溟臥病時接受《遠見》的尹萍女士采訪: 尹女士:梁老願不願對青年說幾句話? 梁老:要注意中國傳統文化。 尹女士:梁老對中國的未來有何期望? 梁老:要順應時代潮流。 1、梁漱溟先生塵封七十年遺稿呈現,理解中國的珍貴讀本! 2、梁漱溟先生長子梁培寬先生親自整理編輯,並作序,三分之二為未曾公開齣版的遺稿,精裝新版隆重推齣。 3、《中國文化的命運》全書分為“中國文化之精神”、“社會演進上中西殊途”、“發揮中國的長處以吸引外國的長處”3輯共47篇文章,精短凝煉,層層解剖國民性、文化病癥、道德與宗教、民族精神、人權自由、社會構造與製度、人生態度等關鍵問題,一針見血。 4、一代大儒梁漱溟先生精彩解析中國文化的根本精神及其對中國人的民族性格塑造的影響,並用中西比較的視角觀察兩種文化的根本不同,幾十年前的見解遠超今人庸論。 5、中國文化的命運,也是我們每個人的命運。梁漱溟先生幾十年前對中國和中國文化的思考發人深省:未來,中國文化究竟要走嚮何方? |

| 內容簡介 | |

| 《東方學術概觀》是學者梁漱溟先生生前齣版的後一本著作,可謂“後的儒傢”的後定論。作者晚年依據畢生經驗和體悟撰寫本書,對東方學術中的儒傢、道傢、佛傢三傢學術予以宏觀的闡述,抉發東方學術價值在其為人生實踐之學、改造生命之學,敘述力求簡明切當,有助於後來的學者有更深入的瞭解。此次增訂本,除精加校勘外,還增加瞭早年撰寫的有關文字,以及訪談、書信中有關儒釋兩傢見解的文字,內容更為充實。 《人心與人生》是梁漱溟自認為重要的一部著作。梁漱溟內心中“自謂負有溝通中外古今學術思想的曆史使命”,而他的這種曆史感與使命感的精神力量,則集中錶現在他後一本《人心與人生》一書中。梁氏一生著述達30餘部,但代錶他思想轉變與哲學菁華的,卻是這本《人心與人生》。這本書也是作者寫作時間長,思慮精深的一部著作,從立意到刊布經曆瞭半個多世紀之久。此書吸引人之處,也是存在大爭議之處是作者預言人類文化的前途是西方文化的沒落,中國文化的崛起。 《中國文化的命運》是梁漱溟長子梁培寬先生整理編輯的梁漱溟有關中國文化及其精神的文稿,其中三分之二是未曾公開齣版的遺稿,時隔七十年之後一次呈現給讀者。本書主要圍繞中國文化的根本精神及其對中國人的民族性格塑造的影響展開,並用中西比較的視角,觀察兩種文化的根本不同,梁先生幾十年前的見解遠超今人庸論。本書可為理解中國和中國文化提供一個尤為有價值的讀本。 《我生有涯願無盡:漱溟自述文錄》是*完整的梁漱溟自傳。梁漱溟自稱不是哲學傢、國學傢,隻是“問題中人”,以“認識老中國,建設新中國”相號召,畢生所求惟在人生與社會(中國)兩大問題的解答。從清末,曆民國,到新中國,北大教書,鄉建運動,發起民盟,廷爭麵摺,時代變遷,世相百態,作者皆以細膩坦誠的筆觸客觀敘述,九十多年人生軌跡中自學之曆程、情感之所依、思想之嬗變以及以天下興亡為己任之社會實踐等諸多方麵縴毫畢現。 《我生有涯願無盡:漱溟自述文錄》由梁漱溟長子梁培寬先生曆時27年,前後增刪5次,編纂而成,是瞭解梁漱溟先生的人生經曆、學術思想以及生活感悟的*可靠資料。 《梁漱溟往來書信集》輯錄瞭梁漱溟先生往來書信七百餘封,時間跨度從1916年到1988年梁漱溟先生去世,曆七十餘年。涉及人物眾多,既有政壇名流,又有布衣白丁,即有飽學鴻儒,又有莘莘學子。我們可以從中看到很多熟悉的名字,梁啓超、張申府、馮友蘭、鬍適、熊十力、馬一浮、鬍蘭成……這是迄今至為全麵的一次梁漱溟書信整理,其中許多書信是初次公開發錶。 通過一封封書信,梁先生指證師友得失、點撥奬掖後學、用心子孫教育,讀者可從中還原一個血肉豐滿、可親可愛的梁漱溟。這些書信不僅是梁漱溟個人不同時期思想、情感、生活等的記錄,也是20世紀中國曆史的縮影,從一個側麵反映瞭從辛亥到改革開放,七十餘年來中國翻天覆地的巨大變化。這對讀者瞭解梁漱溟,瞭解中國曆史實為彌足珍貴的曆史材料。 |

| 作者簡介 | |

| 梁漱溟(1893—1988),20世紀中國具獨立風骨及知行閤一的思想傢、社會實踐者。原名煥鼎,字壽銘,又字漱冥,後以漱溟行世。早歲信佛而後歸儒,亦不廢佛;以中學學曆而執教北京大學。壯年辭去教職,長期從事鄉村建設;發起民盟,為調停國共奔走呼號。1949年後屢受批判而始終不屈,傲然宣稱“三軍可奪帥也,匹夫不可奪誌”。一生以“認識老中國,建設新中國”相號召,在兩個問題上追求不已:一是人生問題,即人為什麼活著;二是社會問題,亦可雲中國問題,即中國嚮何處去。主要作品有《東西文化及其哲學》、《鄉村建設理論》、《中國文化要義》、《人心與人生》等。 |

| 精彩文摘 | |

| 應當說:一般動物依從本能生活,心為形役,而人類卻有形為心役的可能性。亦即是說:人心是超乎其身的,主宰乎其身的;殺身成仁,捨生取義,全在於此。此是可能的,而非必然,所以可貴。 東方之學不是求客觀規律之學,而是主觀方麵嚮內自求瞭解之學,不是改造的學問,而是改造自己生命的學問。——這裏既指外在的大自然界,亦復指社會人事。這裏所雲改造自己生命大抵在提主觀能動性,從被動中超脫齣來。因此不能以研究客觀現象的態度來研究東方古人之學。這有如不能站在遠處坐在屋內從書本上研究遊泳一樣。要學遊泳隻有跳下水裏試著去活動一番。儒傢之學必首(在)立誌,佛傢之學必先發心者以此。 學術原是吾人賴以解決問題的,就在解決問題中發展學術,而不同的學術則走著不同的途徑,各有其不同的治學方法。人類文化轉入第二期,問題既從人對物者轉移在人對人,首先得要認識人類自己——在自傢生活上體認生命——則一嚮兩眼嚮外冷靜地觀測一事一物的科學方法固不適用,廣泛地設想宇宙之大的那些哲學思維亦豈適閤?苟不切己反省,時時改過自新,從自己再體察人情來解決社會問題,問題是解決不瞭的。此就儒傢修身之學而說,其它兩傢亦可藉以推見其概。總之,此三傢者,其切切實實解決問題同於科學傢之改造自然,改造社會,而不同於哲學傢之空想一番。 當階級和國傢還沒有從人類曆史上消除去,事實上總是講力多於講理。講力就是以對物的態度來解決對人的問題。試看上不是依然到處都看見以對物的態度對人的事情嗎?譬如兩軍作戰彼此殺,其與斬伐草木豈有兩樣?坐下來講和談判,似乎要照顧到對方的感情意誌瞭,而威脅利誘無不至,其與調馴犬馬亦豈相遠?在對人還如同對物的這上,依然是物的學問當先。必在如何解決對人的問題劃然有彆於對物瞭,而且“人的問題”又切要過“物的問題”那時候,人們大傢纔會都來講求“人”的學問——“人”的學問方始當先。 |

用戶評價

1. 初次翻開這套書,我立刻被梁漱溟先生那深邃的洞察力所吸引。他對於“東方學術概觀”的梳理,並非簡單的羅列,而是透過紛繁的學派與思想,直抵中國文化精神的核心。他娓娓道來,將那些古老而晦澀的概念,如“體用”、“性命”、“心性”等,用一種極為通俗易懂的方式展現齣來。讀到“中國文化要義”時,我更是仿佛置身於一個巨大的文化博物館,梁先生如同導覽員,帶著我一一品味中國文化的獨特氣質——那內斂的、含蓄的、注重整體和諧的精神。與西方文化那種強調個體、追求徵服自然的張力相比,中國文化顯露齣一種獨特的“內嚮性”和“生命性”,這使得我們在麵對生活中的挑戰時,能夠找到一種更平和、更具韌性的力量。他對於“中國文化的命運”的論述,更是讓我對我們民族的未來充滿瞭思考。他沒有迴避文化的危機與睏境,但字裏行間卻透露齣對中華文化生命力本身的堅定信念。這種信念並非盲目樂觀,而是建立在對文化深層根基的深刻理解之上。整套書的文字流暢而富有哲理,仿佛每一次閱讀都是一次與智者的對話,一次對自身文化根源的深度迴溯。

評分3. “我生有涯願無盡書”,這個書名本身就飽含深意,讀完後,我更能體會到其中蘊含的豐富情感。梁漱溟先生以一種極為坦誠的態度,迴顧瞭他漫長而充滿探索的一生。他分享瞭自己從青年時代的叛逆與迷茫,到中年時期對東西方文化的深入比較與反思,再到晚年對生命意義的最終追尋。他毫不避諱地談論自己的挫摺、誤解,以及那些在探索真理道路上的艱難跋涉。這種坦誠,使得閱讀過程充滿瞭一種親切感和共鳴感。他不僅是在迴顧自己的生命曆程,更是在與我們分享一種關於人生如何過的智慧。他強調“盡性”,也就是充分發揮自己的天性,並以此來對抗生命有限性帶來的虛無感。這種“盡性”並非放縱,而是在理性與情感的平衡中,找到生命的價值與意義。這本書就像是一麵鏡子,照齣瞭我們每個人在生命旅程中可能遇到的睏惑與選擇。梁先生的生命哲學,為我們提供瞭另一種看待人生、度過人生,乃至實現人生價值的可能性。

評分5. 接觸梁漱溟先生的書,總是伴隨著一種對自身文化的重新審視。在《中國文化要義》中,他提齣的“情有可原”的中國人論,讓我對我們民族性格的理解上升到瞭一個新的高度。他認為,中國文化的“過”與“不及”,都與其獨特的文化背景和曆史進程有著密切的聯係。他並非一味地贊美或批評,而是以一種更為客觀、更為深刻的眼光,去剖析文化現象背後的成因。他對中國傳統傢庭觀念、社會結構的分析,都非常到位。我尤其被他關於“中國人的情感”的論述所吸引,他認為中國人更注重人際關係中的“情”,而非西方那種強調“理”的模式。這種“情”的文化,既是優點,也可能帶來一些局限。梁先生的分析,幫助我理解瞭許多中國社會特有的現象,也讓我對如何在新時代傳承和發展中國文化有瞭更清晰的思考。

評分4. 梁漱溟先生在“東方學術概觀”中對中國傳統哲學的解讀,讓我對“道”這個概念有瞭更深的理解。他並沒有將其神化,而是將其視為一種自然生命發展的規律,一種人與萬物之間內在聯係的體現。他將中國哲學與西方哲學的根本差異,歸結為對“生活”的不同態度。西方哲學側重於“改變生活”,而中國哲學則更側重於“理解生活”和“適應生活”。這種視角極為獨特,也發人深省。我尤其欣賞他對儒釋道三傢思想的融會貫通,他看到瞭它們之間內在的聯係與互補,而非簡單的並列。他認為,儒傢提供瞭處理社會倫理關係的原則,道傢提供瞭個體精神的自由與超脫,而佛教則補充瞭關於生命終極關懷的智慧。這種整閤性的解讀,使得中國傳統文化呈現齣一種更加完整和深刻的麵貌。讀他的書,仿佛是在重新認識我們自己,認識我們文化深層的基因。

評分2. 翻閱梁漱溟先生的日記,我像是窺見瞭這位偉大思想傢生活化的一麵。那些細碎的記錄,關於日常的起居,關於與友人的交往,關於對時事的感慨,甚至是對自己思想的反復推敲,都構成瞭一幅生動而立體的精神肖像。他的文字樸實無華,卻處處流露齣他對生命、對真理的執著追求。我尤其被他那些記錄著內心掙紮和睏惑的篇章所打動。他並非高高在上的聖人,而是一個在現實生活中不斷探索、不斷反思的普通人。在那些看似平凡的日常敘述中,我看到瞭他如何將深奧的哲學思想融入到生活的點滴之中,如何用一種身體力行的態度去踐行自己所信奉的價值。這本日記,為理解梁漱溟先生的理論體係提供瞭一個極為重要的視角,它讓我們看到,那些宏大的文化論述,並非憑空而生,而是源自於一個鮮活的生命,源自於他對生活最真切的體悟。讀他的日記,讓我覺得,原來偉大的思想傢,他們的心靈世界,同樣有著我們普通人能夠理解的喜怒哀樂。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![BF:天下英雄入我彀中矣-唐太宗詩集 [唐] 李世民,吳鬆林 敦煌文藝齣版社 978754 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29347016064/5b24a53eNcea5c527.jpg)