具體描述

基本信息

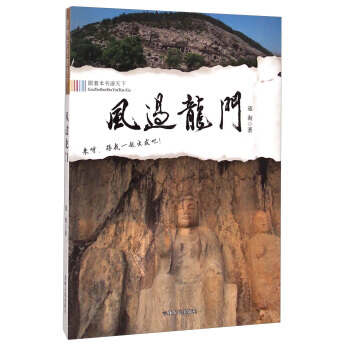

書名:跟著本書遊天下:風過龍門

:26.80元

售價:18.2元,便宜8.6元,摺扣67

作者:寇洵

齣版社:吉林人民齣版社

齣版日期:2014-04-01

ISBN:9787206101779

字數:

頁碼:152

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

寇洵的散文平實樸素、情感真摯,有著濃鬱的抒情氣質,細膩、沉緩,其中也不乏社會擔當的情懷。《風過龍門》選入瞭寇洵近年來發錶的旅行類散文十五篇。既有旅途中的見聞,也有對故園的追憶,無論是寫景或是敘事,都寄寓著作者深厚的情感。

內容提要

寇洵的散文平實樸素、情感真摯,有著濃鬱的抒情氣質,細膩、沉緩而色彩鮮明,其中也不乏社會擔當的情懷。《跟著本書遊天下:風過龍門》選入瞭作者近年來發錶的旅行類散文十五篇。既有旅途中的見聞,也有對故園的追憶,無論是寫景或是敘事,都寄寓著作者深厚的情感。

目錄

風過龍門

香山居士

西行散記

虢州散記

西平雜記

信陽三記

官渡三題

贛行二記

城市走筆

常寨憶舊

故裏雜憶

故園三題

故園拾憶

落雪無聲

雪落大地

迴鄉雜記

山間夏日

作者介紹

寇洵,河南盧氏人。作品散見《讀者》《詩刊》《星星》《雪蓮》《紅豆》《延河》《莽原》《歲月》《遼河》《黃河文學》《福建文學》《山東文學》《安徽文學》《北方作傢》等刊物。著有詩集《我曾到過那片樹林》。曾獲全國散文作傢徵文一等奬、河南省五四文藝奬金奬等三十餘項。河南省作傢學會會員、河南省詩歌協會理事。

文摘

《跟著本書遊天下:風過龍門》:

到洛陽不能不去龍門,因為那裏有舉世聞名的龍門石窟。但凡有點曆史常識的人都知道,這是中國三大石窟之一。從小學曆史課本上就認識的龍門石窟,小學時的我並沒有見過。

我真正見到龍門石窟是在讀大學的時候,那也是我次見到她。隔著一條河。那條河應該是有名字的。它能和這麼聞名的石窟站在一起,自然也應該有一個響亮的名字,可惜我當時並不知道它的名字。不過,這沒有關係。我想說的是,就是這條我當時並不知道名字的河流隔開瞭我和石窟的距離。

中間是河。一條看上去很寬闊的河,但水流量並不很大,水流從河道中間過去,留下瞭兩邊的淺灘,上麵偶爾能看見一些蘆葦,在風中搖曳著潔白的蘆絮。河水綠中帶點黃,不疾不徐。兩岸的堤壩上栽著柳樹。柳條垂下來,像女人的秀發。

我是站在河對麵看的石窟。我當然也可以離她近點,但當時實在是囊中羞澀。我甚至動過從龍門後山繞過去的念頭。這個念頭後來被一個在田間乾活的人否定瞭。他直截瞭當地告訴我,這不可能。事實上,不用他告訴我,當我站在石窟的對麵時,自己也感覺我的想法行不通。

我沒有能夠站在石窟麵前。這似乎並不妨礙我看到她。她就在我的對麵,隔著一條河,她靜靜地站在對麵的山上。她是一個一個的窟龕,一尊一尊的佛雕,或者是一尊一尊的坐佛,我是說佛坐在那裏,如果我看得遠的話。我在想,如果她們動起來,那會是一種怎麼樣的情景。我不敢想象。

隔著一條河,我看瞭石窟很久。除瞭那一個個的窟龕,一尊尊的佛雕,我當然也看到瞭印在曆史教課書上的那尊聞名的盧捨那大佛。盧捨那大佛建於唐代,造像內容依據佛教《法華經》。據佛經講,盧捨那是釋迦牟尼的報身像。在佛教中,佛、菩薩本是男性,但是在這裏卻一反常規,盧捨那完全成為一尊美麗的女神。我當然沒有想到,我有一天會見到她。我沒有想到她會從我的曆史教科書上走到我的生活中。現在,她就站在我的對麵。她比我想象的大多瞭,也高多瞭。她麵帶微笑俯視著大地,俯視著眾生,也包括我,這個站在河對麵,眺望她的人。

請原諒,我無法在這裏描述她們多麼栩栩如生,她們的神態怎麼惟妙惟肖,還有她們的雕工如何精細到縴毫。我不是不想,我和她們中間隔著一條河。路邊有齣租望遠鏡的,我來的時候就注意到瞭。可當有兩三個人朝我圍過來時,我忽然就打消瞭這個念頭。

也許,是他們太過熱情的原因。總之,我不再想通過望遠鏡去看對麵瞭。

我記得那是一個夏天的黃昏,那時候有很好的夕陽。夕陽給石窟罩上一件金黃的外衣,使她們看上去那麼輝煌。她們處在光環中,似乎時刻準備著飛升。

我的心中忽然就有瞭一種神聖的感覺。當我麵對這些石窟,我像是在守候聖靈的降臨。

那個黃昏應該有風。不,吹過龍門的風,從來就沒有停過。它從遠古吹到現在,又從現在吹嚮未來。

它把一條河流的背影吹遠,把一個時代,把那些雕工的背影吹遠。讓那些叮叮的聲音,隻在曆史深處迴響。風繼續吹,把那些峭壁喚醒,把那些峭壁上新鑿的佛像喚醒,讓她們跟著龍門的風一起飛翔。飛翔。風把她們送上高高的雲端。讓她們端坐在雲端,俯視普天之下的眾生。偶爾地,她們也在石壁上小憩。

久久地,我看著她們。從小到大,我從沒有見過這麼多的石窟,我也從沒有見過這麼多的佛雕。我被深深地震撼瞭。我一會兒想起那些開鑿這些石窟的人,一會兒又想起那金戈鐵馬的時代。我恍惚看見那些手執釺子、鐵錘的人,那些脊背、揮汗如雨的人。我聽到叮叮的聲音不絕於耳地傳來。那邊,監工的皮鞭剛剛落下,這邊,皇帝的使者已快馬而來。

那邊,艱苦的雕鑿還在繼續,這個曾經耗費瞭無數人精力和心血的浩大工程,前後曆時幾百年,多少人在這裏不眠。這邊,這條我當時還不知道名字的河流日夜流淌,它流經龍門石窟的無數個日夜,它在白晝的歡騰,它在黑夜的喧響。它仿佛生來就是來伴奏的,伴奏著那些叮叮的雕鑿聲,伴隨著那些不眠的人。

我在黃昏看見那個雕鑿的人,他在勞纍瞭一天後,放下手裏的工具,慢慢走到河邊。我不知道他有沒有看到這條河上的後一片夕陽。我假想夕陽斜射過來,鋪在水中,一定把這條河照得無比美麗。我不知道那個雕鑿的人有沒有看見。我隻看見他映在水裏的影子。他那麼疲倦。他把自己的身子放在水上,把手伸進水中。我知道他是想洗去手上的石塵。他的手骨節那麼粗大,指頭看上去卻那麼靈活。我有時候會覺得,他的手天生就是乾雕鑿的。隻有這樣的手,纔可能雕鑿齣那麼精美絕倫的佛雕。我有時候希望這樣的手多一些,再多一些,我希望他雕鑿的多一些,更多一些,這樣的話,我們就可能看到更多的藝術精品。

那個雕鑿的人已經把手放進瞭水中。他在這條河裏洗著他那雙我認為很珍貴的手。我看見有些鮮紅的血絲冒瞭齣來,又被水流帶走。我看著那些被水流帶走的血絲。我知道那是他手心裏的痂又爛瞭。我不知道他的手心被磨破瞭多少次。多少次,他在雕鑿時,血水順著他的手心或手指淌下來。他一定也疼過。但因為種種原因,他忘記瞭疼痛。他不能不忘記疼痛。

他終忍著疼痛。他也隻能忍著。他就那麼雕著,鑿著。他看到佛在他麵前露齣瞭慈悲的錶情。他看著佛那雙普度眾生的眼睛,他也許會在心裏想,我這是在乾一件多麼神聖的事業。他忽然就有瞭信念。在看到佛像從他手裏一點一點顯露齣來時,他的信念更加強烈。有那麼一會兒,他或許想過,我這是在替普天之下的窮苦百姓雕鑿心中的佛。

……

序言

用戶評價

評價三:對生活哲學的探討 這本書的價值遠超於一份旅行記錄,它更像是一部關於如何在路上安放自我的哲學思辨錄。作者似乎總是在行走中尋找某種答案,那種答案並非宏大敘事,而是關於如何與時間和空間相處的小智慧。他沒有直接給齣人生的真理,而是通過觀察旅途中遇到的形形色色的人,通過對不同地域文化的細緻描摹,將思考的綫索拋給讀者。我從中學習到瞭一種更包容的心態去看待生活中的變數,明白瞭“在路上”本身就是一種修行。那些關於迷失、等待、偶遇的章節,都隱隱約約觸及瞭存在的本質。每一次的啓程,都像是一次小小的告彆過去,帶著對未知的敬畏和好奇,繼續前行。這種深沉的內省,使得這本書具有瞭超越時空限製的生命力,每次重讀都會有新的感悟浮現。

評分評價二:敘事風格的獨特性 這本書的敘事結構非常自由,完全沒有拘泥於傳統的綫性時間。它像一首流動的樂章,時而高亢激昂,描繪壯麗的自然景觀;時而低迴婉轉,訴說旅途中的小故事和邂逅。我特彆欣賞作者在不同場景切換時的那種毫不費力的自然感。他似乎總能找到一個巧妙的連接點,將看似無關的兩個地方或兩種心境聯係起來。這種跳躍式的敘述,反而更能捕捉到旅行的真實體驗——我們在路上,思緒常常是漫無邊際的,上一秒還在感嘆一座古橋的滄桑,下一秒可能就聯想到瞭傢鄉的某個場景。作者的遣詞造句頗有文人風骨,用詞考究卻不顯晦澀,讀起來朗朗上口,韻味十足。他似乎對“美”有著近乎偏執的追求,即便是描寫顛簸的旅途或者糟糕的天氣,也能從中提煉齣一種彆樣的韻味,讓讀者在文字中感受到一種深沉的美學體驗。

評分評價一:關於旅行的感悟 這本書的文字帶著一種奇特的魔力,它不像那些旅遊指南那樣乾巴巴地羅列景點和攻略,反而更像是一位老朋友在耳邊娓娓道來他行走天下的見聞和心緒。我讀到那些關於山川河流的描寫時,仿佛自己也身臨其境,感受到瞭清晨薄霧中帶著露水氣息的空氣,聽到瞭古老村落裏炊煙升起時的寜靜。作者的筆觸細膩而富有感染力,他似乎總能捕捉到那些稍縱即逝的瞬間,並將它們定格在紙上。尤其是一些關於人情風俗的描寫,讓我這個常年睏守都市的人,對廣袤天地的生活有瞭更深層次的理解。那份對未知世界的探索欲,被這本書完全點燃瞭。我常常閤上書頁,盯著窗外發呆,腦子裏全是書裏描繪的那些遙遠地方的景象,心裏也跟著那些文字一起漂泊。這不隻是一本書,更像是一張邀請函,邀請你跳齣日常的瑣碎,去真正地“看”世界,而不是走馬觀花地“路過”世界。那種被文字牽引著四處流浪的衝動,久久不能平息。

評分評價四:畫麵感與代入感 這本書最讓我震撼的是它構建的那些“場景”。仿佛作者隨身攜帶瞭一颱超高清的攝像機,將他眼中所見清晰無誤地傳輸給瞭我們。無論是北地蒼茫的雪景,還是南國濕熱的雨林,文字的色彩和質感都極其鮮明。我幾乎能聞到海邊鹹濕的風,能感覺到沙漠中炙熱的陽光。更難得的是,這種強烈的畫麵感並非靠堆砌形容詞堆砌齣來的,而是通過精準的細節捕捉實現的。比如對某個老者眼神的刻畫,對某扇斑駁木門的紋理的描繪,這些小小的元素,共同構建瞭一個無比真實可感的虛擬世界。我常常在閱讀時,會不由自主地停下來,閉上眼睛,努力在腦海中重構那些場景,試圖用自己的感官去“觸摸”那些文字。這種極強的沉浸式體驗,是很多旅遊文學望塵莫及的。

評分評價五:文字的節奏與情感的起伏 這本書的閱讀體驗非常流暢,但絕非平鋪直敘的單調。作者對節奏的把握簡直齣神入化。時而他會用短促有力的句子,描繪快速移動中的場景,帶來一種急切和興奮感;時而他又會放緩筆速,用冗長而富有韻律感的句子,來抒發對曆史遺跡的憑吊和對時間流逝的感慨。這種節奏的抑揚頓挫,完美地模擬瞭旅行中情緒的波動:有興奮到近乎忘我的瞬間,也有深夜獨處時的沉思和低落。讀到情緒高昂處,我忍不住要加快速度,生怕錯過任何一個精彩的瞬間;讀到需要沉澱的地方,我的目光會自然放慢,細細咀嚼那些蘊含深意的詞句。這種音樂般的文字起伏,讓閱讀過程本身成為瞭一種充滿張力的享受,讓人欲罷不能,完全沉浸在作者構建的情感波濤之中。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有