具体描述

基本信息

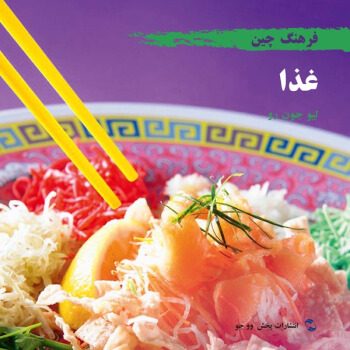

书名:中国文化系列丛书:中国文化 饮食(波斯)

定价:148.0元

售价:100.6元,便宜47.4元,折扣67

作者:刘军茹

出版社:五洲传播出版社

出版日期:2015-04-01

ISBN:9787508531380

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

关于饮食,中国有一句流传甚广的俗语——“民以食为天”,足见“吃”在中国人生活中的重要地位。中国人重视吃,也会吃。到过中国的外国人,不仅常常惊叹于中国各地食品种类之繁多,而且更加艳羡中国菜口味的变化多端。尽管各地菜肴的口味不同,但“色香味”俱佳的菜品准则是一致的。讲吃福的中国人,在日常生活中处处体现着吃的乐趣、吃的悠闲,追寻着中国人自己的“吃的艺术”。这种饮食文化对于世界多元文化的影响已经远远超过了饮食本身。

There is a widespread saying about foods and drinks in China – “food is the first necessity of the people.” It shows the important place of “eating” in Chinese people’s life. Chinese people pay attention to eating and know how to eat. Foreigners who have been to China not only marvel at the numerous types of Chinese local foods, but also admire the changeful tastes of Chinese dishes. Though dishes in various areas have different tastes, “good colors, smells and tastes” are pursued for all dishes. Chinese people set great store by enjoyment of good foods, demonstrating joyful and leisurely eating in all aspects of daily life and pursuing their own “art of eating.” This eating culture’s influence on the world’s diversified cultures is far beyond eating itself.

内容提要

到过中国的外国人,不仅常常惊叹于中国各地食品种类之繁多,而且更加艳羡中国菜口味的变化多端。尽管各地菜肴的口味不同,但“色香味”俱佳的菜品准则是一致的。讲吃福的中国人,在日常生活中处处体现着吃的乐趣、吃的悠闲,追寻着中国人自己的“吃的艺术”。这种饮食文化对于世界多元文化的影响已经远远超过了饮食本身。

Foreigners who have been to China not only marvel at the numerous types of Chinese local foods, but also admire the changeful tastes of Chinese dishes. Though dishes in various areas have different tastes, “good colors, smells and tastes” are pursued for all dishes. Chinese people set great store by enjoyment of good foods, demonstrating joyful and leisurely eating in all aspects of daily life and pursuing their own “art of eating.” This eating culture’s influence on the world’s diversified cultures is far beyond eating itself.

目录

作者介绍

刘军茹,北京语言大学副教授,长期从事中国文学和文化的教学与研究工作,2009年在美国默里州立大学担任汉语言文化教师。主要著作有:《当代文体写作》、《感知中国:中国文化百题》(合著)、《中国饮食》,发表学术论文十多篇。

Liu Junru, an associate professor at Beijing Language and Culture University, engaged in teaching and research of Chinese literature and culture for long, and taught Chinese language and culture at Murray State University in the United States in 2009. The main works include: Modern Stylistic Writing, A Kaleidoscope of Chinese Culture (co-author), Chinese Foods and more than ten academic essays.

文摘

序言

用户评价

这本书带我领略了中国不同地域的独特饮食风貌。从南方的精致细腻,到北方的粗犷厚重,书中对各个地区的饮食特色进行了生动的描绘。我尤其对书中关于江南水乡的饮食介绍印象深刻,那里清淡的口味,对食材原味的追求,以及精致的摆盘,都展现了一种淡雅的生活情趣。而北方的烹饪则更显大气,注重火候的运用,菜肴也多以炖、烤、焖为主,口味也更为浓郁,体现了北方人民热情豪爽的性格。书中还详细介绍了西南地区的少数民族饮食,这些带有浓郁地方色彩的菜肴,如酸汤、腊肉、烧烤等,都让我垂涎欲滴,也让我对这些民族的独特文化有了初步的了解。作者在描述时,不仅介绍了菜肴本身,还常常会穿插一些关于食材来源、烹饪方式的民间故事,以及这些食物与当地风俗习惯的联系,使得整个阅读过程充满了趣味性和画面感。我感觉自己仿佛跟随作者的笔触,穿越了广袤的中华大地,品尝到了各地最地道的美味。

评分读完这本书,我最大的感受是中国饮食文化中蕴含的哲学思想。这本书并没有仅仅停留在介绍菜肴和食材的层面,而是深入探讨了“食”与“道”之间的联系。它提到了“天人合一”的饮食观念,强调顺应自然,尊重时令,选择最适合的食材,以达到身体与自然的和谐统一。书中也触及了“五味调和”的养生之道,解释了酸、甜、苦、辣、咸这五种基本味道在中国传统医学中的作用,以及如何通过合理的搭配来达到滋补养生的目的。我特别被书中关于“吃”的礼仪和哲学解读所吸引,中国人在用餐时讲究长幼有序、尊卑有别,这反映了社会伦理观念在饮食中的体现。作者还引用了一些古籍中的经典论述,阐释了“饮食男女,人之大欲存焉”之外,更深层次的“君子食不厌精”的境界,这是一种对生活美学的追求,也是一种对精神境界的升华。这本书让我明白,中国人对食物的理解,不仅仅是生理上的需求,更是一种精神上的寄托和文化上的传承,它渗透在日常的点滴之中,却又蕴含着博大精深的智慧。

评分这本书让我印象最深刻的是它对中国传统节庆与饮食的联系进行了细致的梳理。在中国,许多重要的节日都伴随着特定的食物,这些食物不仅仅是味蕾的享受,更是承载着对美好生活的期盼、对祖先的缅怀以及对家庭团聚的渴望。例如,春节的饺子象征着团圆和财富,中秋节的月饼寄托着思乡之情,端午节的粽子则是对屈原的纪念。书中不仅列举了这些广为人知的例子,还深入挖掘了一些地域性的节日食物,让我了解到一些我之前从未接触过的民俗传统。它详细阐述了这些食物背后的文化寓意,以及在不同地区,同一节日可能出现的不同习俗和食物选择,这让我对中国文化的丰富多样性有了更深的认识。此外,作者还提及了与饮食相关的民间传说和故事,这些生动有趣的叙述,让冰冷的文字变得鲜活起来,也让我更加容易理解和记住那些复杂的文化内涵。我尤其喜欢书中关于“食不厌精,脍不厌细”的讨论,这不仅仅是对烹饪技艺的要求,更是中国文人对生活品质和艺术追求的体现,这种精神贯穿于中国饮食的方方面面。

评分这本书的价值远不止于对中国饮食文化的介绍,它更像是一扇窗,让我得以窥见中国社会发展变迁的脉络。书中对饮食文化与历史事件的关联进行了有趣的阐述,例如,某些菜肴的诞生可能与特定的历史时期、政治动荡或经济发展有关。作者通过对食材的演变、烹饪技法的创新以及饮食习俗的变化,来折射出社会生活的方方面面。我了解到,某些香料的传入,可能标志着海上丝绸之路的繁荣;某些菜肴的普及,则可能反映了农业技术的进步或者人口的迁徙。书中还探讨了饮食在社会阶层、文化交流中所扮演的角色,不同阶层的人们在饮食上的差异,以及不同文化群体之间的饮食融合,都成为了理解中国历史和社会结构的重要线索。这本书让我意识到,饮食并非孤立的存在,而是与政治、经济、文化、科技等诸多因素紧密相连,是中国社会发展的一个缩影。它不仅仅是关于“吃”,更是关于“人”的故事,关于历史的变迁。

评分这本书的包装和装帧都相当精美,封面设计非常有特色,一眼就能看出其文化底蕴。我当初选择它,很大程度上是被这“中国文化系列丛书”的名头所吸引,觉得这套书应该能系统地展现中华文化的博大精深。尤其是“饮食”这个主题,更是我一直以来非常感兴趣的领域。中国饮食文化源远流长,不仅是简单的果腹之物,更是承载着历史、哲学、民俗和地域风情的复杂载体。从南方的精致粤菜,到北方的豪放大气,再到川渝的麻辣鲜香,每一种菜系都讲述着一方水土的人情世故。我期待着书中能有深入的介绍,比如不同朝代的饮食变迁,食材的起源与演化,烹饪技法的传承与创新,以及饮食在古代社会礼仪、节日庆典中所扮演的角色。此外,地域性的特色也非常重要,比如江南的清淡雅致,西北的粗犷豪放,西南的酸辣野趣,这些都能反映出当地的地理环境、气候条件和人文习俗。我希望这本书能够提供一些具体的菜肴介绍,甚至是经典的食谱,让我能够在家中尝试制作,感受中国饮食的魅力。同时,我也对中国茶文化、酒文化等与之相关的饮品文化充满了好奇,希望书中也能有所涉及,为我打开更广阔的视野。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有