具体描述

基本信息

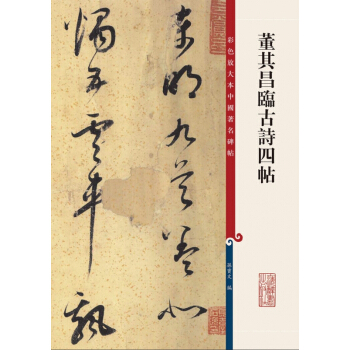

- 商品名称:董其昌临古诗四帖

- 作者:编者:孙宝文

- 定价:35

- 出版社:上海辞书

- ISBN号:9787532650811

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-04-01

- 印刷时间:2018-05-30

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:8开

- 包装:平装

- 页数:20

内容提要

明代泰昌元年,董其昌临《张旭古诗四帖》中的三首诗篇,时年书家六十有六。这件草书临作曾为丹徒人陈长吉秘藏,上钤“董其昌印” “玄赏斋” “丹徒陈长吉字石逸印” “逸庐”“石逸秘藏”诸印。手卷高二十五点五厘米,横二百九十四点五厘米。后来,此作流入日本,为私家收藏。有方家评说,董氏这件传世之作,“以劲挺之笔书之,爽朗痛快,尽出其本色而无与原本一相似者,甚有趣焉。”数年前,这卷珍迹曾在日本出版,至今在**鲜有流传。为此,编者将其放大和原大一并印出,供广读者欣赏、临习。

作者简介

孙宝文,原吉林文史出版社副社长,长期致力于中国传统书法艺术的搜集、整理、研究,已出版《馆藏国宝墨迹》系列、《历代拓本精华》系列、《彩色放大本中国**碑帖》系列等书法碑帖类图书百余种。

用户评价

这本《董其昌临古诗四帖》着实让我大开眼界,远远超出了我原本的想象。我一直以为,董其昌的书法只是单纯的技巧展示,但通过这本书,我才意识到,他临古诗并非简单的复刻,而是对古人诗意的一种再创造,一种精神上的共鸣。我最欣赏的是他将文字的内容与书写形式完美融合的能力。例如,读到一些描绘壮丽山河的诗句时,他的笔触往往会变得更加开阔,线条更加有力;而当诗中流露出淡淡的忧愁或思念时,他的笔锋又会显得更加细腻,墨色也仿佛染上了情感的色彩。这种“随文赋形”的功力,真是令人叹为观止。我还会反复比对,研究他临写的不同诗篇,尝试去理解他每一处转折、每一处提按所蕴含的深意。这让我对书法的认识不再局限于“好看”与否,而是上升到一种对书家内心世界的探索。这本书就像一本充满密码的宝藏,需要细心去解读,去体会。每一次翻阅,都能发现新的惊喜,新的感悟。它让我对书法艺术的理解,又进了一层。

评分作为一个业余的书法爱好者,我对董其昌的《临古诗四帖》抱有极大的期待,而这本书完全满足了我这份期待,甚至还有点超出。我一直对董其昌的书法有一种特别的亲近感,觉得他的字就像温润的玉石,既有力量又不会显得生硬。这本书的印刷质量非常好,那些细腻的笔触和墨色的变化都得到了很好的呈现,这对于我学习和临摹来说,是至关重要的。我喜欢拿放大镜仔细观察每一帖中的细节,比如他运笔的轨迹,墨色的浓淡变化,字形结构的安排等等。我还会尝试着将自己临写的作品与他的原帖进行对比,找出自己的不足之处,并从中学习他的用笔方法和章法布局。这本书最让我受益的一点是,它不仅仅展示了董其昌的书法,更重要的是,它通过这些诗句,展现了董其昌对于古代文化的理解和感悟。他所选择的诗句,以及他临写的风格,都反映了他个人的审美情趣和艺术追求。我感觉自己仿佛置身于一个书法的大课堂,而董其昌就是那位最博学、最耐心的老师,他的每一件作品都是一堂生动的教学案例。

评分这本书《董其昌临古诗四帖》带给我的是一种全新的视角来欣赏书法和诗歌。我之前可能更多地是从文学的角度去理解诗句,而这本书让我开始从视觉和形式上去感受文字的生命力。董其昌的临写,不仅仅是文字的再现,更是一种对诗歌意境的二次创作。我常常会一边读诗,一边看他的字,试图去理解他为什么会选择这样的笔法来表现这句诗。例如,当诗句描写激昂的情感时,他的笔触就会显得格外奔放有力;而当诗句表达婉约的情愫时,他的线条又会变得细腻柔美。这种“书为心声”的魅力,在这本书中展现得淋漓尽致。我还会注意到他在用墨上的讲究,有时候墨色浓重,充满了力量感;有时候又显得枯笔飞白,别有一番韵味。这本书不仅仅是让我欣赏董其昌的技艺,更重要的是,它引导我去思考书法与诗歌之间的内在联系,去体会书家是如何将自己的情感、学识和审美融入到每一个笔画之中的。这让我对艺术的理解更加深刻,也对中国传统文化的博大精深有了更深的敬畏。

评分我一直对中国古代的诗词歌赋有着深厚的情感,而当这些文字与中国顶尖的书法家的笔墨结合时,那种艺术的魅力更是无法抵挡。这本书《董其昌临古诗四帖》,正是我一直在寻找的那种将文学与书法完美结合的佳作。我最喜欢的是它能够让我沉浸在一种古典的氛围中。当我阅读那些我熟悉的诗句,看到它们以董其昌洒脱而又严谨的笔触呈现时,我的脑海中会立刻浮现出诗句中所描绘的画面,仿佛身临其境。他不仅仅是在写字,更像是在用毛笔为这些诗歌绘制一幅幅意境深远的山水画。每一次翻阅,我都会有新的发现。有时我会专注于他的笔法,揣摩他如何做到既有力度又不失婉转;有时我会品味他对于字与字之间、行与行之间的空间处理,那种疏密得当、虚实相生的感觉,让人心旷神怡。这本书让我深刻体会到,好的书法不仅仅是技艺的展现,更是情感的抒发,是作者精神世界的映射。它让我在喧嚣的现代生活中,找到了一片宁静致远的艺术天地。

评分第一次翻开这本《董其昌临古诗四帖》,脑海里就涌现出无数与古代文人雅士相关的画面。董其昌,这位明代大宗师,他的名字本身就自带一股深远的文化气息。我对他的书法艺术一直非常着迷,尤其是他那种温润、秀雅、又蕴含着一股雄浑之气的风格,总能让人在欣赏之余,感受到一种宁静致远的心境。这次能够有机会接触到他临写的古诗,我简直是太兴奋了。虽然我不是专业的书法研究者,但我对传统文化有着浓厚的兴趣,也喜欢从古人的笔墨中汲取智慧和灵感。这本书的装帧设计就让我眼前一亮,古朴而典雅,仿佛本身就承载着历史的重量。当我小心翼翼地翻开第一页,那些熟悉的诗句以董其昌特有的笔法呈现出来,我仿佛穿越了时空,看到了他当年临池挥毫的场景。每一笔、每一划,都充满了他的思考和情感。我常常会沉浸其中,想象他选择这些诗句的用意,以及他如何通过书法来诠释这些千古名篇。对我而言,这不仅仅是一本书法集,更是一次与历史对话、与大师神交的旅程。我迫不及待地想深入其中,去感受那份穿越千年的艺术魅力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有