具体描述

基本信息

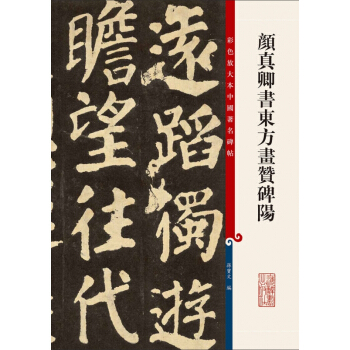

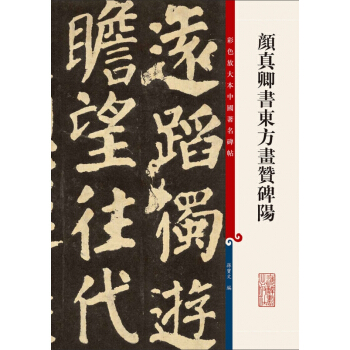

- 商品名称:颜真卿书竹山堂连句

- 作者:编者:孙宝文

- 定价:39

- 出版社:上海辞书

- ISBN号:9787532650637

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-04-01

- 印刷时间:2018-05-30

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:8开

- 包装:平装

- 页数:23

内容提要

在故宫博物院,藏有一册绢地墨迹,首署“竹山连句题潘书,光禄大夫行湖州刺史鲁郡公颜真卿叙并书。”末题识“会大历九年春三月。”此册便是**的《颜真卿书竹山堂连句》。据《碑帖叙录》记载:唐大历九年,颜真卿在湖州任刺史,曾携李萼、陆羽等人游潘氏竹山书院,乘兴与众人吟诗联句,并由其亲自书写。其时,颜氏六十六岁,书风遒劲雄逸,与《自书告身》相似。此作宋代藏宣和御府,清代曾经梁清标收藏,现藏故宫博物院。亦有人认为此作系唐、宋人临本。编者以为,此书即使是临本,亦是一种难得的珍迹。为此,特将其放大印出,供读者欣赏、临习。在故宫博物院,藏有一册绢地墨迹,首署“竹山连句题潘书,光禄大夫行湖州刺史鲁郡公颜真卿叙并书。”末题识“会大历九年春三月。”此册便是**的《颜真卿书竹山堂连句》。据《碑帖叙录》记载:唐大历九年,颜真卿在湖州任刺史,曾携李萼、陆羽等人游潘氏竹山书院,乘兴与众人吟诗联句,并由其亲自书写。其时,颜氏六十六岁,书风遒劲雄逸,与《自书告身》相似。此作宋代藏宣和御府,清代曾经梁清标收藏,现藏故宫博物院。亦有人认为此作系唐、宋人临本。编者以为,此书即使是临本,亦是一种难得的珍迹。为此,特将其放大印出,供读者欣赏、临习。

作者简介

孙宝文,原吉林文史出版社副社长,长期致力于中国传统书法艺术的搜集、整理、研究,已出版《馆藏国宝墨迹》系列、《历代拓本精华》系列、《彩色放大本中国**碑帖》系列等书法碑帖类图书百余种。

用户评价

《颜真卿书竹山堂连句》带给我的,是一场关于线条与墨韵的深刻对话。我并非书法专业人士,但却能清晰地感受到其中蕴含的强大生命力。那些竹子的形象,在颜真卿的笔下,有着千姿百态的生命力。有的疏朗挺拔,如战士般昂然屹立;有的则略显低垂,仿佛在风中低语。透过那些笔画的起伏、转折、浓淡,我仿佛能听到竹叶沙沙的声响,感受到竹林深处的清幽与宁静。我尤其喜欢那些连句之处,笔锋的牵引,墨色的晕染,都恰到好处地衔接,形成一种自然的流动感,如同呼吸一般,时而舒缓,时而急促,却始终和谐统一。这本书让我体会到,书法不仅仅是技巧的展现,更是情感的抒发,是精神的寄托。每一次阅读,都像是在与颜真卿进行一场跨越时空的交流,感受他笔下的竹,也感悟他内心的世界。

评分坦白说,我起初翻开《颜真卿书竹山堂连句》时,是带着一种略微功利的心态,希望从中找到一些临帖的窍门。然而,随着阅读的深入,我逐渐被书中蕴含的艺术境界所折服。颜真卿对竹的描绘,可以说是达到了出神入化的地步。他笔下的竹,既有文人墨客那种超脱凡俗的淡雅,又不失自然的生机勃勃。我喜欢那些看似简单却极具表现力的笔画,它们仿佛带着某种内在的节奏,能够引领读者的视线,在字里行间流淌。特别是那些“连句”之处,我能感受到颜真卿运笔时的神意,那种随性而又充满力量的挥洒。我甚至觉得,这些竹不仅仅是笔墨的艺术,更是对人生哲理的一种隐喻。它们教会我,即使身处逆境,也要保持内心的挺拔与坚韧,如同竹子一样,虚心有节,正直向上。这本书是一份宝贵的精神财富,让我受益匪浅。

评分《颜真卿书竹山堂连句》给我带来的,是一次关于“气韵生动”的视觉盛宴。作为一名对传统文化有着浓厚兴趣的读者,我一直对宋元时期的文人画有着特别的偏爱,而这本书让我看到了唐代书法家在描绘自然意象时的独到之处。颜真卿笔下的竹,不仅仅是墨的涂抹,更是生命力的跃动。我曾尝试模仿书中描绘的几笔,却发现自己始终抓不住那种神韵。那些看似随意的笔触,却蕴含着深厚的功力与精妙的构思。我能从中感受到竹在不同生长阶段、不同风姿下的变化,或疏影横斜,或翠色欲流。而“连句”二字,更是点睛之笔,使得画面在静止中又透露出一种动态的美感,仿佛微风吹过,竹影婆娑,低语呢喃。这本书让我明白,真正的艺术,不在于形似,而在于神似,在于捕捉事物内在的精神气质。

评分初次接触《颜真卿书竹山堂连句》,便被其独特的艺术魅力所吸引。我一直对古人写竹的意境颇为好奇,而这本书无疑提供了一个绝佳的视角。颜真卿的笔触,在我看来,既有北碑的雄健,又融入了南帖的秀逸。他笔下的竹,并非简单的写实,而是将竹的内在精神——那种不畏霜雪、虚心有节的品格——通过墨的浓淡、线的刚柔、形的疏密,淋漓尽致地展现出来。那些连绵的笔触,勾勒出的不仅是竹的形态,更是对文人风骨的一种写照。我尤其欣赏书中对竹的描绘,有时是刚劲的笔画,象征着竹的挺拔;有时又是飘逸的线条,展现出竹的柔韧。这种对比与融合,使得整个画面充满了生命力,也蕴含着深刻的哲理。这本书让我对“诗中有画,画中有诗”有了更直观的理解,也让我更加敬佩颜真卿这位艺术大师。

评分读完《颜真卿书竹山堂连句》后,我掩卷沉思,心中涌起一股难以言喻的激动。这本书与其说是一部书法的集萃,不如说是一扇通往盛唐艺术殿堂的窗户。我一直对颜真卿的行书情有独钟,认为那是一种雄浑大气、气势磅礴的艺术风格,但《竹山堂连句》更是让我看到了他笔下更为细腻、更为温婉的一面。那些连绵的笔画,时而如行云流水,一气呵成,时而又如山间溪流,蜿蜒曲折,却总能保持一种内在的张力与韵律。竹子在颜真卿的笔下,不再仅仅是植物的形态,更被赋予了人格化的精神。那挺拔的姿态,那疏朗的意境,无不传递出一种高洁、坚韧、不屈的品格。每一次翻阅,我都能从中汲取新的力量,感悟到中国传统文化中那种“宁折不弯”的君子风范。这本书不仅仅是学习书法的范本,更是一次精神的洗礼,让我对美有了更深的理解和追求。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有