具体描述

基本信息

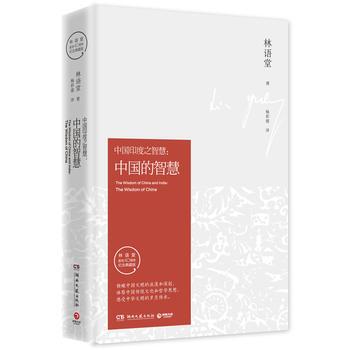

书名:中国的智慧(纪念典藏版)

定价:39.80元

售价:26.7元,便宜13.1元,折扣67

作者:林语堂

出版社:湖南文艺出版社

出版日期:2016-09-01

ISBN:9787540477134

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

★林语堂名家经典系列图书,精装典藏版上市。

★享誉国际文坛的文学大师林语堂先生对中印两大文明深度解读,梳理中印文明的发展脉络,探索东方文明对当下和未来产生什么影响。内容经典又充满趣味,适合专业读者,也适合普通大众。

★本书介绍了中国哲学、文学和宗教等方面的代表作,对于想了解中国传统文化的读者是一本很好的普及读物。

内容提要

《中国印度之智慧》撷取了印度、中国文化中颇为精髓和深刻的内容,全书共分两册。《印度的智慧》通过对印度文学、哲学、宗教信仰的展示,让人们一窥印度思想的丰富性和本质精神。《中国的智慧》收录了中国哲学、文学和宗教等方面的代表作,生动全面地介绍了中国的传统文化。林语堂的文学天分和中英文造诣使本书视角独到、视野宽广,两个古老民族的文化积淀和文学述说汇集于此,激荡着读者的心灵。

目录

作者介绍

林语堂(1895—1976),一代国学大师,曾多次获得诺贝尔文学奖提名的中国作家。著有《生活的艺术》《吾国与吾民》《京华烟云》等,并将孔孟老庄哲学和陶渊明、李白、苏东坡、曹雪芹等人的文学作品英译推介海外,是位以英文书写扬名海外的中国作家,也是集语言学家、哲学家、文学家于一身的知名学者。

文摘

序言

用户评价

这本书的魅力还在于它跨越了文化隔阂的尝试与成就。作者显然拥有开阔的国际视野,他能够站在一个全球性的高度去审视和阐释中国的文化精髓。这种“跳出盒子”的视角,使得他对中国传统智慧的解读,既保有对本土文化的深厚情感,又具备了国际受众容易接受的清晰逻辑和普适性。他不是在自说自话,而是在搭建一座坚实的桥梁,让西方世界能够真正理解“中国式的生活美学”到底蕴含着怎样的力量。这种文化翻译的成功,体现在他对术语的精准拿捏,对概念的巧妙类比,使得那些原本可能被误解或简化了的东方概念,得以完整而立体地展现。对于渴望向海外朋友介绍中国文化的朋友来说,这本书提供了一套极具说服力的“官方话语”之外的、更具人情味和智慧光芒的解读范本。它让我们由衷地感到自豪,原来我们脚下的这片土地,蕴藏着如此迷人且具有永恒价值的思想宝藏。

评分从一个深受现代快节奏生活困扰的人的角度来看,这本书提供了一种宝贵的“慢下来”的理由和方法。它不像市面上许多流行的“成功学”那样急于给出立竿见影的方案,而是着眼于长远的、内在的修养和心性的培养。阅读它需要耐心,需要沉下心来品味那些经过时间沉淀下来的生活哲学。在信息爆炸的当下,我们太容易被表面的喧嚣所裹挟,而这本书就像是一剂清凉的药方,让人重新关注那些恒久不变的价值:生活的艺术、人际的和谐、以及如何安放一颗躁动的心。我发现,每当我感到迷茫或焦虑时,翻开其中任意一页,那些关于“中庸”的论述,或者对某些传统生活习俗的温和解读,总能起到一种奇异的稳定作用。它不是告诉我“该做什么”,而是启发我“应该如何存在”,这种由内而外的力量,比任何外在的指导都来得持久和有效。

评分这本书的装帧设计简直是匠心独运,拿到手里就能感受到那种沉甸甸的年代感和艺术气息。封面烫金的字体在深色背景下熠熠生辉,透露出一种低调的奢华,让人忍不住想要立刻翻开它,探寻其中蕴含的深邃思想。纸张的质感也极其考究,书页的边缘微微泛黄,仿佛真的承载了岁月的痕迹,即便是电子书时代,这样的实体书带来的阅读体验也是无可替代的。每一次指尖拂过书页,都能感受到一种庄重与敬意,这不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。尤其是“纪念典藏版”的标识,更增添了一份厚重感,让人联想到作者林语堂先生的学术地位和他对中西文化交流所做出的卓越贡献。我花了好长时间才找到一个合适的书架位置来安放它,它静静地立在那里,本身就是一种文化符号,时刻提醒着我,里面封存着的是经过时间洗礼的东方哲思,是穿越古今的智慧结晶。这本书的体积和重量,都恰到好处地平衡了阅读的舒适度与典藏的价值感,光是看着它,就能让人心生宁静,仿佛已经提前沐浴在了中国传统文化的温润光泽之中。

评分这本书的结构安排,展现了一种高超的叙事和论述的技巧,它并非简单地罗列历史事件或哲学流派,而是构建了一个宏大而清晰的知识框架。你能够明显感觉到,作者在铺陈论点时,总是能找到最佳的切入点,既能顾及到对中国文化不甚了解的读者,也足以让深谙传统之道的行家感到共鸣。它像是一部精心编排的交响乐,不同的乐章(或主题)之间既独立又相互呼应,共同推向一个和谐的中心。例如,当讨论到某种美学观点时,作者会自然而然地引申到与之相关的社会伦理,这种跨领域的融会贯通,使得整部作品的张力十足,绝无片段化的感觉。更令人称奇的是,即便是涉及复杂的历史背景,作者也能以一种极为提炼和概括的方式呈现,不拖泥带水,直击要害,让读者在有限的篇幅内,获取到最精华的信息。这种信息密度和逻辑的严密性,使得每一次重读都能发现新的层次和更深一层的含义,仿佛每次打开都像是在进行一次新的探索。

评分初读这套书的感受,就像是走进了一座布局精妙、层层递进的古典园林,每走一步,都有新的风景映入眼帘,但又处处遵循着内在的逻辑和美学。作者的文字功力,简直可以用“行云流水,润物无声”来形容,他总能用最平易近人,甚至带着几分幽默的笔触,去探讨那些看似高深莫测的哲学命题。阅读的过程并非枯燥的说教,而更像是一场与一位博学睿智的长者进行的轻松而深刻的对话。他似乎懂得如何拨开那些繁复的文化迷雾,直抵核心,将那些看似遥远的古代智慧,巧妙地转化为可以安顿现代人焦虑的实用良方。我尤其欣赏那种穿透表象、直击人性的洞察力,它不是生硬的理论灌输,而是通过一个个鲜活的例子和生动的描摹,让你在不经意间领悟到“知足常乐”的真谛,或是“和而不同”的微妙平衡。这种文字的魔力,让人在不知不觉中调整了自己的内心频率,跟随着作者的节奏,重新审视自己与世界的关系,读完后,心境往往会豁然开朗许多。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有