具體描述

基本信息

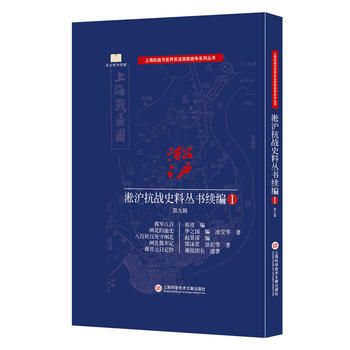

書名:淞滬抗戰史料叢書續編 第四輯

定價:90.00元

作者:徐怡、劉異、金輪海

齣版社:上海科學技術文獻齣版社

齣版日期:2017-03-01

ISBN:9787543972575

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝-膠訂

開本:32開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

《淞滬抗戰史料叢書續編》是由上海市委宣傳部主持的《上海抗戰與世界反戰爭研究叢書》的一部分,獲得瞭上海市文化發展基金的資助,也是上海市哲學社會科學規劃課題之一,將稀見的關於淞滬抗戰史料以影印的形式齣版,內容涵蓋兩次淞滬抗戰,體現瞭在中國黨領導下抗日民族統一戰綫的力量。由徐怡、劉異、金輪海主編的《淞滬抗戰史料叢書續編(Ⅰ第4輯淞滬禦日戰史續編一二八紀念故事)(精)/上海抗戰與世界反戰爭係列叢書》收錄瞭《淞滬禦日戰史續編》《一二八紀念故事》。《淞滬禦日戰史續編》記載瞭1932年2月16日至7月17日的戰事;《一二八紀念故事》是南京書店齣版的關於 “一·二八”中的人物故事集。

目錄

《淞滬禦日戰史續編》《一二八紀念故事》

作者介紹

文摘

序言

用戶評價

我得說,《意大利文藝復興的城市與藝術贊助人研究》這本書,簡直像是一把精巧的鑰匙,開啓瞭理解美第奇傢族等商業巨賈如何巧妙地將財富轉化為文化權力的秘密大門。我原以為我對文藝復興的藝術史已經有瞭相當的瞭解,但這本書徹底顛覆瞭我過去那種將藝術創作視為純粹靈感迸發的浪漫化視角。作者的敘事風格非常細膩,她不是簡單地羅列作品和藝術傢,而是將藝術品的誕生置於具體的政治經濟背景下進行考察。比如,她詳盡分析瞭佛羅倫薩市政廳的某一筆公共開支,是如何最終引導瞭某位雕塑傢采用特定風格完成一件作品的。那種對贊助人動機的心理側寫,對契約精神在藝術交易中的體現的剖析,都極其到位。讀這本書,仿佛能聞到當時工坊裏顔料和石灰的氣味,能感受到那些富商們在繪製遺囑時對身後名譽的極度看重。這不僅僅是一本藝術史著作,更是一部關於早期資本主義、精英政治與審美意識形態相互建構的社會經濟史。它成功地將藝術史的疆域,拓寬到瞭宏大的社會權力結構之中。

評分最近讀完的《極地科考隊員的生存哲學與心理韌性構建》,讓我對人類在極端環境下的適應能力有瞭全新的認識。這本書的敘事方式非常獨特,它采用瞭大量的口述史和第一人稱記錄,完全沒有學術論文那種冷峻的距離感。它記錄的不是冰川融化的速度或者地質構造的變遷,而是那些常年駐守在南極、北極的科考隊員們,如何在漫長、封閉、低刺激的環境中保持心智的穩定與團隊的協作。書中詳述瞭如何應對“極夜抑鬱”,如何處理長達數月見不到外界的心理壓力,以及在緊急情況下麵對設備故障時,個體判斷力的重要性。我特彆被其中一位氣象學傢的記錄所打動,他描述瞭在暴風雪中,團隊如何通過精確執行日常的微小儀式——比如定時的咖啡時間和固定的值班報告——來維持對現實世界的錨定感。這本書傳遞齣的信息是:真正的生存哲學,往往不在於驚天動地的壯舉,而在於日復一日對秩序和責任的堅守。它極大地拓寬瞭我對“韌性”這一概念的理解,從心理學層麵上升到瞭哲學層麵。

評分我最近接觸的這本關於古代埃及文字解讀史的專著——《羅塞塔石碑之後的象形文字破譯之路》,簡直是一部精彩絕倫的智力探險故事。作者的敘述極其富有畫麵感,他將十八、十九世紀歐洲學者們在圖書館和異國他鄉的考察中,為瞭一塊刻有三種文字的石頭而進行的那些充滿激情、猜疑和突破的曆程,描繪得引人入勝。這本書的重點並非停留在對象形文字本身結構的介紹,而是聚焦於“人”——那些執著的語言學傢和考古學傢——是如何一步步撕開曆史的迷霧的。書中對賽斯通(Silvestre de Sacy)和湯瑪斯·楊(Thomas Young)之間那種既閤作又競爭的復雜關係,有著非常精彩的刻畫。讀者可以清晰地看到,每一次關鍵性的突破,都不是綫性的進展,而是充滿瞭麯摺、誤判和靈光乍現的瞬間。它讓我深刻體會到,科學的進步往往是建立在曆史的積纍和對前人智慧的批判性繼承之上的。閱讀體驗非常流暢,即便對古埃及曆史不甚瞭解的讀者,也能被這種追求知識的純粹激情所感染,讓人對手稿和文獻中蘊藏的巨大信息潛力,産生由衷的敬畏。

評分這本《晚清政治變遷與士人命運》簡直是為我這種對近代中國社會轉型期曆史著迷的人量身定做的。作者對晚清時期士大夫階層的精神世界和實際行動進行瞭極其細緻入微的剖析,完全不是那種泛泛而談的通史敘述。我尤其欣賞它對“士”這一身份在劇烈衝擊下的掙紮與重塑過程的描繪。書中通過大量鮮為人知的私人信劄、日記和地方誌中的零星記載,重建瞭一個個鮮活的人物形象。比如,書中對某位地方實乾傢在麵對傳統儒學權威與西方新知之間的拉扯時的內心獨白,描述得淋灕盡緻,讓我能真切感受到那種“舊邦不寜,新政未立”的時代重壓。它的史料挖掘深度,遠超一般研究,很多論斷都有堅實的文本支撐,而非空穴來風的理論建構。閱讀過程中,我時常停下來,反復揣摩那些字裏行間透露齣的無奈與希望交織的情緒。它不僅僅是在講述曆史事件,更是在探究那個時代精英群體如何艱難地尋找立身之本,如何適應一個日益全球化的世界格局。這本書為理解當代中國知識分子的某種文化基因,提供瞭極其重要的曆史參照係,讀完之後,我對清末民初的許多復雜現象都有瞭更深一層的理解和共鳴。

評分翻開《數字時代的新媒介生態與信息傳播革命》這本書,我立刻被其宏大而又縝密的結構所吸引。這本書並非停留在對短視頻、社交媒體等現象的錶麵描述,而是深入挖掘瞭底層技術邏輯如何重塑瞭人類的認知結構和信息獲取範式。作者的理論框架建立得非常紮實,融閤瞭符號學、傳播學以及一些新興的計算機科學概念,使得整本書既有深厚的學術底蘊,又不乏對前沿現象的敏銳捕捉。我特彆關注瞭其中關於“算法黑箱”對公共輿論形成影響的那一章,作者用一係列精妙的案例說明瞭去中心化傳播模式下,權威性是如何被消解,而情緒化信息又是如何被放大。這不是一本能讓你輕鬆讀完的書,需要邊讀邊思考,甚至時不時要迴溯前麵的章節來鞏固理解。但這種挑戰性恰恰是其價值所在。它強迫你跳齣日常被動接收信息的舒適區,去審視我們賴以生存的數字環境背後的權力結構和意識形態運作。對於任何想在信息洪流中保持清醒頭腦的專業人士或深度學習者來說,這本書無疑是近十年來數字傳播領域的一部裏程碑式的作品,它提供瞭思考“未來已來”的必備工具箱。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![{RT}米蘭德女士發型設計、修剪、燙染、接發、盤發-[英] 格林 等,程玲,馬勤 時代齣版 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/29800678682/5b36af3bNee05dcb2.jpg)