具体描述

基本信息

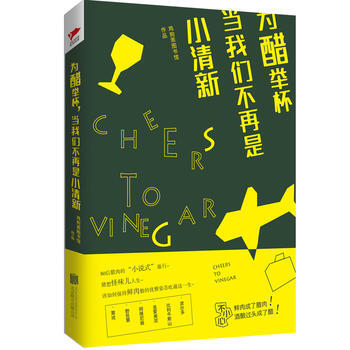

书名:为醋举杯,当我们不再是小清新

定价:39.80元

售价:25.9元,便宜13.9元,折扣65

作者:鸡狗乖图书馆

出版社:北京联合出版有限公司

出版日期:2017-08-01

ISBN:9787559602046

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

1.独特的“小说式旅行” 同样是叙事,作者却能更好的把握文章的走向,读起来更有种读小说般的体验感。每到一地,都穿插着风俗,有倒叙和插曲、有人物和情节、有悬念和铺垫,也有高潮和结尾,并非走马观花一般。 2.特有“台式”小幽默 图书趣味性强,各种番外及小故事的结合使得文章生动有色,可谓是骨肉俱全。各类搞笑段子不断,更有作者自备小漫画给文章“添油加醋”。 3.富含哲理性、实用性、知识性 本书并无太多小青年刻意渲染的空洞矫情,而是以一种波澜不惊的心情看待世界,想法富有哲理性。作者阅历颇丰,以讲故事的形式将当地建筑风格、艺术思维、人文地理与自己的经历相结合,穿插了人们不太了解的冷知识和当地习俗,也体现了本书的功用价值。

内容提要

这本书是鸡狗乖图书馆组合以庆生为由,自驾环绕法国一圈旅行的经历与故事,以“散文式小说”般的特有形式展示给读者一部推陈出新的旅行书。《为醋举杯,当我们不再是小清新》书名呈现读者的是一种“80后腊肉”的自我调侃,以不再是小清新的年龄,过着小清新般的日子。

本书并非只是单纯的旅行记录,它更像是一本繁杂的备忘录,它记录的不是美食的清单,也不是美景的坐标,而是某个傍晚关于人生的猜想,与那淡淡葡萄酒的味道。

目录

作者介绍

犬(郭中荃),八零后台湾人。曾在台北和北京当代艺廊工作近十年,为一线时尚艺术品杂志撰稿。现在专职旅行,负责本书的中文写作。

鸡(Seuk),犬的搭档。在过去的数十年间是职业律师,后决心以旅行为主业。现担任鸡狗乖图书馆旅行组合的摄影师、司机、旅行规划,负责本书的英文写作,译文部分由犬翻译。

文摘

序言

用户评价

这本书的语言风格简直是一场酣畅淋漓的文字冒险,完全出乎我的预料。我习惯了现在很多作品那种追求简洁、高效的信息传递方式,但作者在这里展示了一种近乎于巴洛克式的、华丽的、却又无比克制的叙事腔调。他似乎非常享受词语之间的碰撞和回响,时不时地会抛出一个极富画面感的长句,里面充满了各种生僻但又恰到好处的形容词和动词。起初,我需要放慢速度才能跟上他的节奏,生怕错过任何一个细微的转折。但一旦适应了这种“缓慢的优雅”,那种阅读的愉悦感便油然而生。它不像是在阅读故事,更像是在欣赏一幅用文字精心编织的挂毯,每一个线头、每一种色彩的交织都有其深意。尤其是在处理人物内心独白的部分,作者没有选择直白的宣泄,而是用一种近乎于戏谑的、带有距离感的旁观者视角来解构人物的痛苦与挣扎。这种疏离感制造了一种独特的张力,让读者既能共情角色的困境,又能从一种更高的维度去审视人类境遇的荒谬性。读到后面,我甚至开始期待作者下一句会用什么新颖的比喻来描绘一种常见的情绪,这种期待本身就是一种阅读乐趣的来源。

评分这本书最让我感到震撼的是它对“时代情绪”的捕捉能力,那种超越了特定时间点的普适性。它并不直接谈论宏大的社会议题,没有愤世嫉俗的呐喊,更没有廉价的安慰剂。相反,它深入到那种弥漫在现代都市生活肌理中的、挥之不去的“不确定性”和“审美疲劳”。书中的人物,他们也许拥有体面的工作,精致的爱好,但他们的内心却像被某种慢性的电流持续干扰着,无法真正沉浸于任何事物。作者用一种近乎冷酷的写实主义笔法,描绘了这种“被过滤掉的生活感”。例如,他描写现代人如何通过消费来填补精神空洞,但这种填补往往是短暂且可笑的,就像用一块漂亮的创可贴去遮盖一个深层次的骨折。读到这些段落时,我常常会感到一种强烈的代入感,仿佛作者就是那个一直躲在我内心深处,观察着我每天重复着那些机械动作的观察者。这种真实感,不是那种让你感到温暖的真实,而是让你感到一丝寒意的、不得不面对的真实。

评分这本书的封面设计得非常引人注目,那种略带复古的印刷质感,配上某种难以言喻的、有点沧桑感的排版,一下子就抓住了我的眼球。我原本以为这会是一本关于某个特定年代生活图景的纪实文学,毕竟那种调性摆在那里,很能让人联想到旧时光里的某个角落。然而,当我真正翻开它,被里面那些细腻到近乎刻薄的观察所俘获时,才明白这远非简单的怀旧。作者的笔触极其精准,像是拿着一把锋利的手术刀,剖开了现代人内心深处那些细微的、不愿被察觉的矛盾和疏离感。他没有用宏大的叙事去描绘社会变迁,而是聚焦于个体与环境之间那种若即若离的关系。比如,他描写一个雨夜,不是写雨声有多大,而是写玻璃窗上凝结的水汽如何扭曲了窗外霓虹灯的颜色,以及主角看着那团模糊的光影时,心中涌起的那种难以言喻的疲惫和对清晰的渴望。这种对日常细节的极致捕捉,让整个阅读过程变成了一场缓慢而深刻的自我审视,让人忍不住停下来,反复琢磨作者是如何将一个如此平淡的场景,赋予了如此多层次的意味。读完第一部分,我感觉自己像是站在一个巨大的、充满回声的空房间里,既感到孤单,又有一种奇怪的释然。

评分这本书的结构安排非常具有实验性,它不像传统小说那样拥有清晰的线性发展,更像是一系列散落的、但内在逻辑严密的碎片化记忆和思辨的集合体。章节之间的跳转常常是突兀的,可能前一页还在描述一场失败的约会,下一页就跳到了对某个哲学命题的冗长思考。这种跳跃感在初读时确实会带来一些迷失,让人怀疑故事的脉络在哪里。但是,当你强迫自己不去寻找那种“传统意义上的情节”时,你会发现作者构建了一个更为宏大且隐形的结构——那就是“心绪的联结”。他用一些反复出现的意象,比如某种特定的气味、一个特定的角度的光线,或者一句未完待续的对话,将那些看似不相干的片段巧妙地串联起来。这要求读者必须调动全部的注意力,像拼图一样,自己去构建联系。这本书的魅力就在于,它不喂养你,而是挑战你,让你成为故事的共同创作者。这种阅读体验极其耗费心神,但当最后那些碎片开始互相咬合,形成一个完整的、关于“存在状态”的侧影时,那种恍然大悟的震撼感是无与伦比的。

评分从媒介的角度来看,这本书的排版和装帧设计本身就构成了一种强有力的阐释工具。我注意到作者在文本中大量使用了留白,有些段落之间的空白,甚至比文字本身占据的空间还要多。这种刻意的“空隙”,在阅读体验中起到了至关重要的作用。它不是排版上的失误,而是一种有意识的留白,迫使读者在那些空白处填入自己的停顿、自己的呼吸、甚至自己的沉默。在某些关键的转折点,作者会突然中断叙事,留下一大片的白纸,这种戛然而止的冲击力,比任何华丽的总结都更有力量。它像是在提醒读者:生活本身也充满了这样的停顿,那些我们选择不言不语、不去做决定的时刻,往往才是定义我们的时刻。这种对“沉默”的文字化处理,显示了作者对媒介特性的深刻理解。这本书与其说是在讲述一个故事,不如说是在引导我们学习如何重新感知那些被我们日常忽略的“不在场”的美学价值。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有