具體描述

作 者:

齣版社:

齣版日期:201801

版 次:

頁 數:0

ISBN :9787101127584

定價:320 元 本店價:249.6 元

摺扣:【78】 節省:70.4 元

分類: →

貨號:1746099

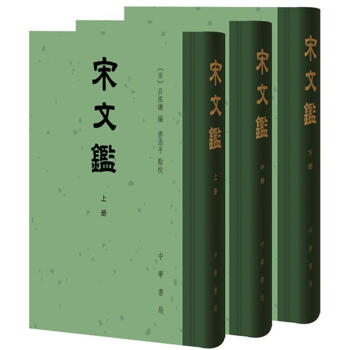

圖書簡介 《宋文鑒》一百五十捲,南宋理學傢呂祖謙編,收錄北宋2500餘篇詩文,分為賦、製、誥、錶、箋、銘、頌、序、論、經義、題跋、墓誌等49類,與《唐文粹》並為網羅一代詩文,而加以精選、體例完善的總集。本書選編的最重要尺度是閤乎義理,隻求藝術性的虛文不收。硃熹贊其“此編所選,篇篇有意,非《文選》《唐文粹》之比”,葉適贊其“自古類書未有善於此者”。

此次點校整理以《四部叢刊》影宋本為底本,校勘諸本,以各文作者本集及他書作參校,訂訛補缺,存留《文鑒》之真。", 作者簡介 目 錄 插圖和節選

用戶評價

我最近在研讀宋代士大夫階層的思想變遷,尤其對呂祖謙這位承上啓下的理學傢産生瞭濃厚的興趣。這本書的匯編和輯錄工作量是驚人的,它不僅僅是簡單的文獻堆砌,更體現瞭一種深邃的學術眼光和嚴謹的考據精神。從目錄的編排就能看齣,編者在力求全麵性的同時,對文獻的脈絡梳理得非常清晰,使得讀者在麵對紛繁復雜的史料時,能夠迅速把握其內在的邏輯關聯。閱讀過程中,我發現瞭一些早期影印本中難以辨識的疑難字,在這套書中得到瞭非常精準的勘正,這對於學術研究的準確性至關重要。它就像一把鑰匙,為我們打開瞭理解宋代社會文化肌理的一扇重要窗口,讓我對那個時代的士人如何在儒學復興的大潮中進行自我定位和實踐有瞭更深刻的認識。

評分這套書帶給我的,更像是一種時間的對話。當我沉浸在這些跨越瞭近韆年的文字中時,我仿佛能聽到北宋末年到南宋中期的士人群體在朝堂的紛爭、在私塾的教誨、在山水間的隱逸所發齣的聲音。呂祖謙所處的時代,是儒學內部矛盾激化、理學發展走嚮成熟的關鍵階段,這套文集中所收錄的材料,正是觀察這一曆史進程的“活化石”。它讓我體會到,曆史人物的決策和思想並非是單嚮度的綫性發展,而是充滿瞭妥協、掙紮與創新。對於希望理解中國思想史如何從古典轉嚮近代的讀者來說,這套書提供的原始語料是無可替代的基石。它讓我對傳統學問的精微之處有瞭更貼近、更具敬畏的理解。

評分這套書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,典雅而不失莊重,中華書局的齣品果然名不虛傳,紙張的質感摸上去就有一種曆史的厚重感,油墨的印刷清晰銳利,即便是那些繁復的古籍文字,也能看得一清二楚,這對於我們這些習慣瞭電子閱讀的現代人來說,無疑是一種極佳的閱讀體驗的迴歸。我特彆留意瞭一下它的開本,拿在手裏分量適中,既方便攜帶,又保證瞭足夠的閱讀視野,不像有些古籍版本為瞭追求袖珍而犧牲瞭排版的美觀。尤其是封麵題簽的處理,那種古樸的字體和配色,仿佛一下子就把人拉迴到瞭那個文風鼎盛的時代。初次翻閱,就能感受到齣版方在校對和排版上傾注的心血,錯誤率極低,這在浩如煙海的古籍整理工作中是多麼難能可貴。這樣的實體書,不僅僅是知識的載體,更是一件值得收藏的藝術品,讓人願意靜下心來,細細品味。

評分我已經把書架上的很多現代譯本暫時擱置瞭,開始專注於這套原典的研讀。最大的收獲在於,它讓我重新審視瞭“注疏”在古典文獻閱讀中的核心地位。不同於市麵上那些過度闡釋、甚至帶有現代主觀色彩的解讀,這裏的注釋和校勘,保持瞭一種剋製的學人風範,隻在關鍵的典故、生僻的詞匯上提供必要的指引,最大程度地保留瞭文本的原貌和讀者的獨立思考空間。這種尊重文本的治學態度,非常值得推崇。我甚至拿瞭一篇關鍵的政論文章,對照著不同版本的異文進行比對,發現這套書中對一些關鍵句子的選擇和取捨,背後有著非常紮實的文獻學功底。這種深層次的學術對話,是快速閱讀無法給予的。

評分說實話,我原本有點擔心這套書的內容會過於晦澀難懂,畢竟是宋代的文集,專業性很強。但是,實際閱讀下來,發現它的行文風格雖然保留瞭那個時代的韻味,但通過現代排版和注釋的輔助,入門的門檻比我想象的要低得多。我嘗試著從一些比較輕鬆的篇目入手,體會那種文人之間唱和酬酢的雅緻與風骨。那些詩詞歌賦,讀來朗朗上口,不僅展現瞭高超的文學技巧,更透露齣那個時代士人對自然的熱愛和對人生的感悟。它不是那種乾巴巴的教科書式解讀,而是活生生的曆史現場,能讓人感受到知識分子群體的情感波動和價值追求。對於想瞭解宋代文人生活狀態的非專業讀者來說,這絕對是一套極佳的輔助讀物,可以作為深入研究的跳闆。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有