具体描述

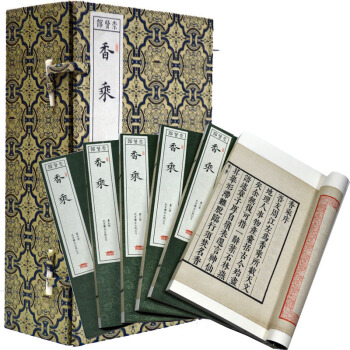

《香乘》全书共二十八卷,含香品五卷、佛藏诸香一卷、宫掖诸香一卷、香异一卷、香事分类二卷、香事别录二卷、香绪余一卷、法和众妙香四卷、凝合花香一卷、熏佩之香、涂傅之香共一卷、香属一卷、印香方一卷、印香图一卷、晦斋香谱一卷、墨娥小录香谱一卷、猎香新谱一卷、香炉一卷、香诗香文各一卷,采摭极为繁富。

作者赏鉴诸法,旁征博引,累累记载,凡有关香药的名品以及各种香疗方法一应俱全,可谓集明代以前中国香文化之大成,为后世索据香事提供了极大的参照。 ,字江左,明代末期淮海(今江苏扬州)人。顺治中寓居江宁,十四年(1657)与盛胤昌等称“金陵三老”。擅长装裱等工艺,著有《香乘》一书,李维桢为序,崇祯辛巳(1641)刊成。《中国人名大辞典》记:“殚二十余年之力,为《香乘》一书,采摭极博,谈香事者必以是书称首焉”。另撰有《 》。关于周嘉胄的平生事迹,鲜有说明。 2014年由华藏香堂、崇贤馆联合出品、北京联合出版公司发行的线装影印复刻版,由安徽泾县纯手工宣纸制作,不仅尊承宋代工艺,而且具有历久弥珍的特质。 面 签,耿绢包角,棉丝为绳,手工装订,庄重雅致,古色生香,赏心悦目,品位非常。善本竖版宣纸书,易翻阅,分量轻,便于诵读。用户评价

作为一名对传统文化抱有浓厚兴趣的人,我一直希望能找到一本能够系统梳理中国香道历史脉络的权威著作,而这套书的厚度与内容广度,初看起来就让人信心十足。我尤其关注那些关于历代香方、用香礼仪的记载,希望能够从中学到一些实用的知识,不仅仅是欣赏,更是希望能将这种雅致的生活方式融入到现代生活中。书中的引文和注释部分,看得出是下了大功夫的,引经据典,条理清晰,这对于深入理解香文化的复杂内涵至关重要。我花了好几天时间,对照着目录梳理了一下内容结构,感觉它确实像是对历代香典的一次全面汇编,而非简单的摘录拼凑,这对于研究者和爱好者来说,都是极其宝贵的资料库。

评分说实话,初次接触这套书时,我对“手机宣纸书籍”这个概念感到有些好奇,不知道它究竟是如何在保留传统宣纸质感的同时,实现现代阅读的便捷性(尽管我更倾向于纸质阅读)。但抛开这个技术层面的考量,纯粹从内容呈现来看,字体的选择和排版布局都非常考究,使得冗长的历史记载读起来也不会感到枯燥乏味。我特别喜欢那些关于香料产地、采集时令的描述,仿佛能闻到空气中弥漫的自然气息。这套书的价值,绝不仅仅在于它罗列了多少香方,更在于它描绘了一种生活态度——慢下来,用心去体会自然与人文的交融。对于长期处于信息爆炸时代的我们来说,这种沉静的力量是极其稀缺的。

评分这套书给我的最大震撼在于它所展现的文化厚度。中华香道绝非简单的焚香取乐,它渗透到了礼仪、哲学乃至审美情趣的方方面面。通过阅读这些历代典籍的汇编,我深切体会到,古代的文人是如何通过香气来营造意境、寄托情怀的。从贵族府邸到文人雅室,从祭祀典礼到日常休憩,香气无处不在,构成了古代社会一个不可或缺的文化维度。这本书让我意识到,我们对传统文化的理解往往过于肤浅,而它提供的这扇“门径”,足够让一个有心人探索很久很久,去领悟其中蕴含的东方智慧和生活哲学,其价值远超书本本身的重量。

评分我对历史文献的阅读习惯是比较挑剔的,我更看重的是资料的准确性和解读的深度。这套书在处理一些流传已久的香方时,似乎做了大量的考证工作,力求还原其原始面貌,而不是简单地套用现代的理解去演绎。比如,对于某些宫廷用香的描述,那种细致入微的程度,让人不得不惊叹于古人的精致生活。当然,对于普通读者来说,一些过于专业的术语可能需要查阅更多资料才能完全理解,但这正体现了它作为一部“集大成”著作的深度。它不是一本轻松的入门读物,而更像是一份需要沉下心来,反复咀嚼的学术性参考资料,每一次重读都会有新的体会和发现。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,尤其是那种古朴典雅的宣纸质感,拿在手里仿佛能感受到时光的沉淀。我特意选了线装的版本,翻阅起来那种“沙沙”的声响,配合着淡雅的书卷气,完全是一种沉浸式的阅读体验。如今的电子书虽然方便,但总觉得少了点仪式感,而这套书,从打开封面的那一刻起,就让人心生敬畏。那种用料考究、手工装帧的匠心,让人不禁联想到古代文人墨客对书籍的珍视。我不是专业的收藏家,但作为一名普通的读者,这样的高品质书籍本身就是一种享受,它不仅仅是知识的载体,更是一件值得细细品味的艺术品。每次看完书,我都小心翼翼地将它放回函套中,生怕有一丝损伤,这本身也是一种爱惜传统文化的方式。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有