具体描述

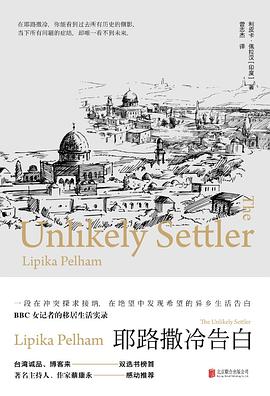

利皮卡•佩拉汉(Lipika Pelham)

生长于孟加拉国与印度边界,过去二十年来她曾住在英国、摩洛哥、约旦与以色列等国家。她自二十出头便加入BBC 国际频道,并曾在印度次大陆、东南亚、北非、中东等地进行采访。2005 年佩拉汉举家迁往以色列,她在当地拍摄纪录片并获奖不断,当中包括2010 年声名卓著的地中海国际纪录片影展的评审团特别奖。她目前往来于伦敦与耶路撒冷两地之间。

曾志杰

从事翻译多年。翻译生涯截至目前为止,最煎熬却也最满意之作就是这本《耶路撒冷告白》。

这是一段在冲突中探求接纳,在绝望中发现希望的异乡生活告白。成长于孟加拉国的利皮卡.佩拉汉,随其英国籍犹太人丈夫里欧搬进耶路撒冷──一个蕴含丰富文化、备受争议的神圣之地。面临新环境的冲击,两人婚姻一度岌岌可危。陷入矛盾难解“以巴冲突”中的佩拉汉,从个人经验出发,以婚姻生活为轴线,进而观看周遭,体认当地人们的对立与仇恨、矛盾与误解;记录下文化之冲突,生活之龃龉。失根的灵魂试图找到归属,在内心世界与外在环境交互激荡中,尽管模糊,仍试图在这座繁复的城市里勾勒出和解与希望之图像。

1、三千年沧桑历史凝成的一滴眼泪,数百万失根灵魂化成的一句告白。在这里,你能看到过去所有历史的侧影,当下所有问题的症结,却唯一看不到未来。

耶路撒冷这座城市自诞生之初就被神圣性占据了大部分躯体,每一次盛衰都会强化耶路撒冷独一无二的神性,大概没有哪座实体城市像耶路撒冷这样见证过人类历史的变迁。同时,它也是一座世俗之城,它充满欲望且辗转于多人之手,宗教、领土、财富、权力、血腥交相叠加。然而,它的未来在哪里,却是身处其中的人都难以看透。

2、真人版《耶路撒冷三千年》,女性版《为你,耶路撒冷》,关于耶路撒冷,这是可读性最强的一本书。

这本书不是像《耶路撒冷三千年》那种流水账式的历史资料堆砌,没有那种讳莫如深的学术气质,而是以个人的视觉对这座千年之城的观察。大历史缩到了小家庭,那种切肤的真实感能让读者更加深刻地理解耶路撒冷。同时,这本书也不是像《为你,耶路撒冷》那种新闻报道式的纪实文学,追求所谓“清明上河图”式的全景概括,让读者毫无抓手。这是一个BBC女记者以异乡人的见闻、情感、家庭为切入点写的耶路撒冷,是她个人与这座城市的碰撞和纠缠,也是我们每一个人与这座城市的碰撞与纠缠,能最大程度地靠近读者的立场,读来更有亲切感。

3、BBC女记者的移居生活实录,一段在冲突中探求接纳,在绝望中发现希望的异乡生活告白。以个人经历为切入点,展现耶路撒冷这座宗教圣城的历史与未来,让中东冲突不再只是无关痛痒的国际新闻,而是有血有肉的真实人生。

4、台湾诚品、博客来书店双选书榜首,著名主持人、作家蔡康永感动推荐。

用户评价

##价值更多在于身份而非实质…

评分 评分 评分##女人啊 永远都是女人做出牺牲

评分##因为工作的关系接触了很多中东的客人,第一次有点明白了“巴以冲突”这个,以及犹太复国运动和以色列立国种种。关于伊斯兰信仰主体的阿拉伯世界和这个被西方扶植的政体之间的对抗,得以知道一二。女主角狗血的感情婚姻生活实在无法引起共鸣。

评分“耶路撒冷是位性爱成瘾的老妪,不断压榨一位又一位情人,至死方休,而后一个哈欠便将对方从自己身上抖落;耶路撒冷是黑寡妇,趁着交换之际将伴侣一一吞噬。”如果说全书的亮点的话,我更愿意认为是作者引用的阿摩司·奥兹的《爱与黑暗的故事》的这段文字,而佩拉汉最成功的部...

评分##女人啊 永远都是女人做出牺牲

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有