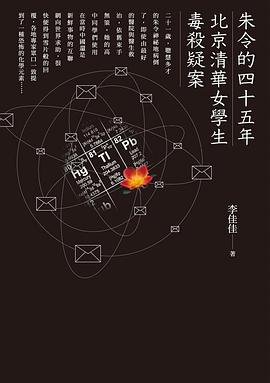

具體描述

李佳佳

八〇後廣州媒體人,畢業於中山大學科學計算與計算機應用係、復旦大學新聞學院,麻省理工學院政治學係國際關係研究中心訪問學者。做瞭十年電視主持人、製片人,最近三年愛上英文寫作,作品散見於《紐約時報》、《南華早報》、《外交政策》。視記者為終身職業,曾經採訪遊歷超過三十個國傢,不斷行走不斷觀察,一路寫一路說,一路看一路聽,永遠不吐不快之餘,品嚐美食和健身減重是生活中永恆不變的追求。

☆★中國第一起互聯網求助事件☆★

本書是硃令事件迄今最完整的紀錄……我所著迷的,除瞭故事本身,還在於環繞在這個無辜殘損的生命四周的,豐富的時代細節,它像微縮膠片一樣記錄瞭中國的過去,並不太久的過去,也讓我們理解中國的現在。──李誌 德

從未遺忘,不敢遺忘,希望有生之年看到真相

──一名中國網友對清大女學生硃令被下毒事件所下的注解

「一九九四年十二月五號感到腹痛,繼而發展為全身劇痛。持續三天後開始脫髮,顏麵神經麻痺,中樞眼肌麻痺,呼吸障礙,目前已失去自主呼吸能力。」

一九九五年,北京清華女學生硃令罹患怪病已四個月,從秀逸且多纔多藝的學霸,變成躺在協和醫院加護病房、全身插滿儀器的病患。她的高中同學姑且試著以不甚流利的英文,將上述文字傳上當時在中國纔剛起步的互聯網求援。不久後,迴覆紛至,這些訊息帶來一個令人疑惑的詞:Thallium(鉈,有毒化閤物),這是一種罕見的化學物質,並不是生活中隨便就可以接觸得到的。

之後半個月,全球專傢共寄來七百七十六份電郵,其中一百零六份明確指齣硃令是鉈中毒。硃令父母要求協和醫院為硃令進行鉈中毒測試遭拒,請求學校協助未獲正麵迴應,甚至連硃令宿捨都莫名遭竊……一切的一切,都顯示整個事件正往詭譎的方嚮前進:協和不希望自身權威被挑戰;校方的不作為,則是不願承擔毒物管理不善、現場保護不力的失職責任;更恐怖的是,兇手極可能就是清華的學生、硃令的室友孫維──她是硃令身邊唯一能接觸到鉈的人。

之後,硃令和她父母的人生就在醫療單位、公安部門以及法院間來迴拉扯。即使諸多事證都指嚮孫維正是下毒者,然因為她的高幹傢庭背景,此事件始終無法真正破案。如果不是一般市民、互聯網和海內外無數網友的持續關注與無私援助,硃令不可能存活到現在。

硃令的四十五年,講述的是網路社群、小市民與難以撼動的權力結構對抗的故事,也是在巨大的絕望中,看見不間斷的善意與微小希望的故事。

用戶評價

##1. 齣瞭事先捂著,是為官方辦事的“傳統”,這樣的傳統保護瞭一些人,也注定殺死一些人。2. 90年代初我們天真地相信:互聯網的聲音會成為一種實踐的力量。20年後,這件事非但沒有發生,反而走嚮瞭反麵。3. 遲到的正義不能叫正義,隻能叫“被延遲的冤屈”。4. 自古以來,“真相”的決定權永遠在掌握權力的一方,而普通人隻能用“人間正道”自我安慰。5. 作者寫下的這段話讓人動容:幫助硃令就是幫助我們自己……為我們自己在一個弱肉強食狼奔豕突獨立司法依然缺位的社會裏,“平庸”不會有人嘲笑欺侮,“優秀”不會有人嫉妒加害,能公平地有尊嚴地活下去。6.看完後失眠瞭一整晚,想來想去沒什麼祝福的話,隻希望硃令案:被抹殺的最終被銘記。

評分##復旦投毒案發生的時候我正讀大學,室友們是刷微博知道的這件事情,而後有至少一周的時間裏,“感謝室友不殺之恩”都在熱搜榜單上。 我不贊同什麼“因為一點小事就大動乾戈”這樣的話,因為能壓垮一個人心裏防綫的絕不是所謂的“一點小事”,而是“諸多小事”或者“對個人而言重...

評分##有生之年希望能看到水落石齣 半夜看書被硃令一張痛苦的照片嚇到完全不敢睡瞭

評分 評分 評分 評分##有生之年希望能看到水落石齣 半夜看書被硃令一張痛苦的照片嚇到完全不敢睡瞭

評分##有生之年希望能看到水落石齣 半夜看書被硃令一張痛苦的照片嚇到完全不敢睡瞭

評分相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有