具体描述

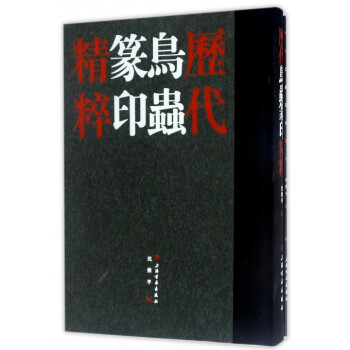

●徐三庚

●赵叔孺

●王福庵

内容简介

《必臨系列》這套圖書征求多所高校專業老師、學生意見,選用的印章皆是較為清晰的各個時期的經典代表,每方印的釋文均採用直譯印面的形式,並在括號內標註現通用简体字或通过印章查找、篆刻字典考證后實際意義的字以幫助讀者理解,且每方印都附有相對照的反印,正反對照方便學習者印面上石和臨摹畫印稿。用户评价

我得说,这本书的叙事节奏把握得相当高明。它避开了传统历史书写中常见的平铺直叙,而是巧妙地运用了“切片”式的叙事手法,选取了几个极具代表性的历史瞬间或人物群像进行深入剖析。这种方式让厚重的历史变得生动可感,读起来丝毫没有枯燥感。比如对某一派别如何在政治风暴中艰难求存的描写,那种身不由己的悲怆感跃然纸上,非常具有画面感。作者的文字如同电影导演的镜头调度,时而拉远景,展现时代的洪流;时而又迅速聚焦,捕捉个体命运的挣扎。整体行文流畅,辞藻运用得当,既有古典的韵味,又不失现代的锐利。看完之后,我对那个时代的认知不再是扁平的刻板印象,而是立体、多维、充满张力的历史场景。

评分这本书在思想史梳理上的贡献是不可低估的。它没有简单地将近代史归结为进步与落后的二元对立,而是深入探讨了各种思想流派之间复杂、微妙的互动关系。作者对于“新”与“旧”的边界模糊地带着墨颇多,展现了思想的继承性与断裂性是如何并存的。特别是书中关于一些边缘化思潮的挖掘和重估,让我耳目一新,拓宽了我的学术视野。这本书的价值在于,它促使读者跳出既定的宏大叙事框架,去关注那些被主流历史叙事所忽略的细微声音和潜在影响。对于任何一个对中国思想现代化过程抱有好奇心的人来说,这本书都是提供深度思考的绝佳起点。它更像是思想碰撞的实验室,记录着各种可能性的萌芽与夭折。

评分翻开这本关于那个特殊历史时期的论述,首先被其严谨的考据和扎实的文献基础所震撼。作者显然是下了大功夫的,每一个论断背后都有明确的史料支撑,这对于想深入研究那个年代文化现象的读者来说,无疑是提供了最可靠的基石。书中的细节处理极其到位,比如对当时几份重要刊物发行状况的分析,或是对某个关键人物书信往来的引用,都显示出作者对史料的精准掌握。语言风格上,它偏向于学术性的冷静与克制,不带过多煽情色彩,完全依靠事实和逻辑来构建论证体系。对于非专业读者来说,可能需要稍加耐心去消化那些专业名词和复杂的历史脉络,但一旦沉浸其中,那种被知识的深度所包裹的感觉,是其他通俗读物无法比拟的。它更像是一部需要被反复研读、时常翻阅的工具书和思想指南。

评分这本书简直是艺术史爱好者的福音,它以极其细腻的笔触,勾勒出了那个风云变幻的时代背景下,思想与美学是如何交织碰撞的。作者对清末民初社会思潮的洞察力令人叹服,不仅仅是罗列事件,更是深入剖析了知识分子群体在面对西方文化冲击时的挣扎与选择。尤其精彩的是,书中对当时知识界几大核心议题的梳理,比如“中学为体,西学为用”的争论,以及传统伦理在现代化进程中的瓦解与重塑,都论述得鞭辟入里。阅读过程中,我仿佛能闻到那个时代特有的油墨与旧纸张的气味,感受到知识分子们在字里行间激发的思想火花。文字功底深厚,叙事张力十足,尤其擅长在宏大叙事中捕捉到那些微小而关键的历史转折点,让人读后深思,对理解近现代中国的精神图谱有极大的助益。

评分从阅读体验上讲,这本书的排版和装帧设计都透露着一股沉稳的现代感,与其探讨的主题相得益彰。纸张的选择触感温润,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳,这在如今快餐式阅读盛行的时代,是一种难得的尊重读者的体现。更重要的是,书中对于历史语境的解释非常细致,即便是涉及一些专业术语或典故,作者也都会提供恰当的背景介绍,这使得即便是初涉此领域的新读者也能较为顺畅地跟上节奏,不会因为知识壁垒而产生挫败感。它成功地架起了一座通往复杂历史知识的桥梁,既能满足专业人士的求证需求,也能引导普通爱好者进行更深层次的探索。这是一部用心打磨的作品,值得细细品味和珍藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有