具体描述

内容简介

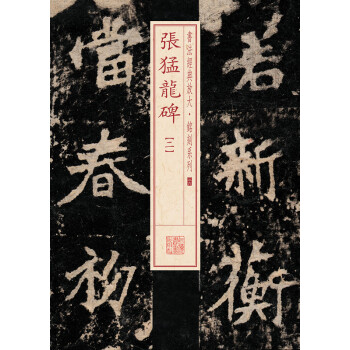

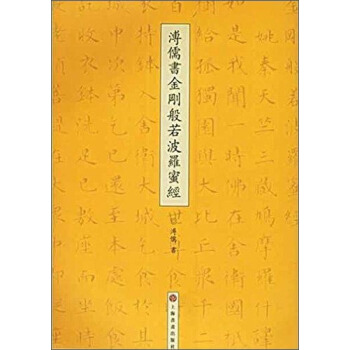

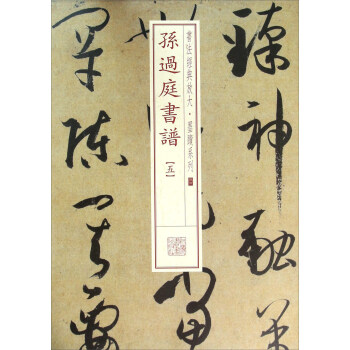

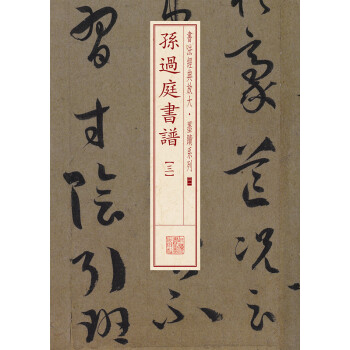

故宫博物院紫禁城出版社将以多种形式陆续推出面向社会大众,全面介绍故宫珍藏历代重要书法作品的高品质出版物。本套技法精讲系列丛书第三辑,是本社针对故宫珍藏的历代名碑法帖而特别策划的深度学习与研究历代书法的技法类图书。精选故宫数以万计的碑帖藏品中最具代表性的作品,针对性地聘请对相关碑帖有专门研究的书法家根据自己多年的临写经验,分别从多种角度剖析讲解临写技巧。内容涉及基本点画、用笔特征(点法、横法、撇法、捺法、折法、钩法)、偏旁部首(偏旁组合法)、结体特征(包括难辨字、形近字、同字异形)等方临习与研究名碑法帖而编写的参考书。内页插图

前言/序言

用户评价

读这本书的过程,与其说是在学习一种技艺,不如说是在进行一场与古代大师的无声对话。作者的叙事风格非常独特,他似乎有一种魔力,能把那些冰冷的技法条款,注入了鲜活的生命力。行文间偶尔穿插的历史轶事和艺术家的心路历程,极大地丰富了内容的维度,让原本严肃的学习过程变得引人入胜。比如,当他讲解某一个关键的转折点时,会引用一段与之相关的文献或诗句,一下子就将读者的思绪拉回到了那个创作的时代背景之中。这种将技术、历史和人文关怀熔于一炉的写作手法,使得这本书超越了一般的工具书范畴,更像是一部具有收藏价值的艺术史随笔。它不仅教你如何动手,更重要的是,它教会你如何去“看”和“感受”这门艺术的精髓。

评分我拿到这本书的时候,最关心的就是它的内容深度和广度,毕竟“技法精讲”这四个字的分量可不轻。令人惊喜的是,这本书在传统技法的剖析上做到了极高的细致度,它不仅仅停留在表层的“怎么做”,而是深入挖掘了“为什么这么做”的内在逻辑和历史渊源。作者似乎对这种古老艺术形式有着深厚的理解,能够将那些看似玄奥的步骤,用极为清晰的、层层递进的语言阐述出来。我尤其欣赏它对细节的关注,比如不同时期、不同流派在处理某一特定笔触或刀法时细微的差别,都被作者一一梳理并进行了对比分析。对于我这种希望在技艺上寻求突破的实践者来说,这种兼具理论深度和实操指导的叙述方式,无疑是最宝贵的财富。它提供了一个坚实的框架,让我在模仿和创新之间找到了一种平衡的支点。

评分这本书的结构安排体现了作者极强的逻辑组织能力。它没有采用那种让人望而生畏的、堆砌式的知识点罗列,而是构建了一个非常清晰的学习路径图。从基础的准备工作,到核心技法的分解演示,再到复杂构图的综合运用,每一步都过渡得自然而然,如同引导读者攀登一座精心设计的阶梯。特别是对于那些需要长期练习才能掌握的难点,作者设置了专门的“误区辨析”和“常见错误修正”板块,这简直是雪中送炭。这些板块不是空泛地指出问题,而是通过大量的对比图例,直观地展示了正确与错误之间的细微差别,避免了读者在摸索中走弯路。这种以终为始的规划,让学习的每一步都充满了明确的目的性,让人感觉每翻过一页,自己都在切实地稳步前进。

评分这本书的装帧设计实在是让人眼前一亮,从封面材质的选择到内页的纸张触感,都透露着一种沉稳而专业的匠心。尤其是那个烫金的标题字体,在光线下闪烁着低调而精致的光泽,让人忍不住想立刻翻开一探究竟。作者对于版式布局的考量也十分到位,留白恰到好处,使得原本可能略显枯燥的技法讲解在视觉上变得非常舒缓和易于阅读。书中的插图和范例排版得井井有条,不仅清晰展示了每一个关键步骤,而且色彩的运用也非常讲究,既有对原作神韵的精准还原,又不失现代印刷技术的细腻质感。我可以想象,一位对艺术设计或书法篆刻有深入追求的读者,光是捧着这本书,就已经能感受到一种由内而外散发出的仪式感和对美的尊重。这种从物理层面到精神层面的全方位体验,无疑是为这本书的阅读过程打下了坚实的良好基础,让人在学习之余,也能享受到一份视觉上的愉悦。

评分作为一名渴望精进技艺的业余爱好者,我最大的困扰往往是找不到能真正“打通任督二脉”的启发点。而这本书最让我惊喜的,是它在讲解核心技法之外,所蕴含的关于“意境营造”的讨论。作者并没有将所有的“秘密”都封装在具体的步骤里,而是留下了大量的空间给读者去思考和体会。他引导我们去思考,在模仿大师笔法的同时,如何注入自己独特的情感和理解。这种鼓励独立思考、追求神似而非形似的引导,对于提升个人的艺术境界是至关重要的。它没有强行灌输一种“标准答案”,而是提供了一套强大的分析工具箱,让读者能够自己去拆解、分析并最终创造出属于自己的风格。这本书的价值,正在于它为我们开启了一扇通往更高层次艺术理解的大门。

评分故宫出版社的初学教材,看起来和别的人讲法不一样

评分故宫出版社的初学教材,看起来和别的人讲法不一样

评分从多种角度剖析讲解临写技巧,内容详实,方便临习。印刷精美。

评分比较清晰,纸质有点薄。

评分比较清晰,纸质有点薄。

评分比较清晰,纸质有点薄。

评分但是适合有一定基础的学习者

评分从多种角度剖析讲解临写技巧,内容详实,方便临习。印刷精美。

评分从多种角度剖析讲解临写技巧,内容详实,方便临习。印刷精美。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有