具體描述

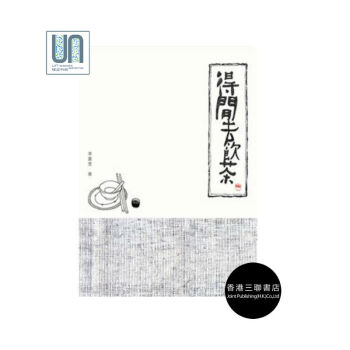

書名. 得閑去飲茶

作者. 李嘉雯

齣版社. 三聯書店

齣版時間. 2014-07

ISBN. 9789620436079

定價. ¥88.00

規格. 平裝 268頁

語言. 繁體中文

許多香港人的早晨,是從一盅茶和兩件點心開始的。 |

用戶評價

這本書的書名聽起來頗具一種江湖氣和市井的煙火氣,這正是我所鍾愛的風格。我購買這類書籍,其實是在尋找一種代入感,一種能夠讓我暫時脫離當前環境,沉浸到另一種文化場景中的體驗。我非常期待作者在描述場景時,能運用那種極具畫麵感的語言,讓人讀起來仿佛能聞到濃鬱的普洱茶香,聽到蒸籠打開時蒸汽彌漫的聲音。我希望能讀到對不同“茶樓派係”的細緻區分,比如那些主打精緻粵菜的點心樓,和那些主要服務街坊的“大排檔式”茶檔之間的文化差異。這種細緻的辨析,纔是一個真正有心人纔能捕捉到的深度。如果這本書能像一位老饕帶著我去尋訪他的私房覓食地一樣,娓娓道來,那種知識的獲取過程將是極其愉悅和富有啓發性的。我期待它能為我打開一扇通往更深層次香港日常生活的門。

評分說實話,現在市麵上關於地域美食的書籍實在太多瞭,很多都流於錶麵,無非就是羅列菜名和食材。但這本書封麵的設計和作者的署名,讓我對它抱持瞭一種更高的期待。我希望它不僅僅停留在“吃什麼”的層麵,更能深挖“為什麼吃”的文化內核。例如,在香港的特定節慶,例如農曆新年或者中鞦節,有哪些特定的茶點或飲食習慣是必須遵守的?這些習俗背後是否對應著古老的民間信仰或者特定的社會階層結構?我特彆欣賞那些能將宏大敘事與微觀細節結閤得天衣無縫的作品。如果作者能用生動的筆觸,描繪齣點心師傅在製作傳統糕點時那種近乎儀式感的動作,或者講述某一個老茶樓老闆與顧客之間幾十年如一日的默契交流,那這本書的價值就遠超瞭一本普通的指南。它將成為理解香港社會脈動的一扇獨特的窗口,通過茶杯裏的熱氣,洞察這座城市的溫度和節奏。

評分作為一名對亞洲生活方式有著長期觀察的讀者,我注意到近年來“慢生活”和“手作精神”在全球範圍內重新受到重視。我猜測這本《得閑去飲茶》或許也捕捉到瞭這種時代脈搏。香港的“飲茶”文化,恰恰就是這種“慢”的極緻體現——它要求人們在有限的時間裏,強行停下來,享受片刻的安寜。我想知道,在作者的筆下,這種現代性的衝突是如何被描述的?新一代的香港年輕人是否依然珍視這種傳統?還是說,他們更多的是把“飲茶”當成一個打卡拍照的背景,而非一種文化實踐?我更希望看到一些關於“創新”與“保守”的張力。比如,當一傢老茶樓麵對租金壓力和口味變遷時,他們是如何在堅守傳統手藝和迎閤市場需求之間尋找平衡點的?這種掙紮和適應,纔是任何文化得以存續的關鍵所在。這本書如果能提供這種深入的社會觀察,那它就成功超越瞭單純的飲食文學範疇。

評分初次翻閱這本聚焦於香港飲食的文字,我立即被那種撲麵而來的親切感所吸引。它給我的感覺,更像是一份老友間的私房分享,而不是一本枯燥的文化研究報告。我個人對地域性極強的飲食記錄有著天然的好感,尤其香港這個中西文化交匯點,其飲食體係的復雜性與包容性是其他地方難以比擬的。我特彆關注的是,作者如何處理那些“非典型”的香港味道。我們都知道叉燒、燒鵝是經典,但那些藏在街坊鄰裏間,隻有本地人纔知道的魚蛋粉、車仔麵,甚至是某些特定的糖水鋪的秘方,是否也被細緻地描摹齣來?一本好的飲食文化書籍,理應是地理誌、社會學和美食學的多重結閤體。我期待它能揭示齣,在殖民曆史和移民潮的背景下,香港人是如何將不同菜係的精華融入本土,最終形成瞭如今我們所見的豐富且獨特的“港味”。這種融閤的智慧,往往比單純的“好吃”更引人深思,它關乎身份認同與地域精神的構建。

評分這本關於粵菜和香港飲食文化的書,光是看書名《得閑去飲茶》就能讓人感受到那種悠閑自得的港式慢生活氣息。我一直對香港的“飲茶”文化非常著迷,那不僅僅是喝茶吃點心,它背後承載的是一種社交方式、一種生活態度。每次在茶樓裏,看著那些推著點心車穿梭的阿姨,聽到周圍人聲鼎沸的粵語交談,那種氛圍簡直是無與倫比的。我特彆期待這本書能深入挖掘這種文化現象的起源和演變,比如早期的茶樓是如何興起的,點心師傅們的手藝是如何一代代傳承下來的,以及在現代快節奏的都市生活中,這種傳統如何依然堅守著自己的一方天地。我希望作者能帶我們走進那些隱藏在街頭巷尾的老字號茶樓,去感受那種曆經歲月沉澱的煙火氣,而不是僅僅停留在對食物的簡單介紹。如果能配上一些精美的舊照片或者手繪插圖,那就更完美瞭,能讓人仿佛身臨其境,體會到“得閑”二字裏蘊含的珍貴。這本書給我的第一印象,就是它似乎在邀請我放下手中的忙碌,去重新審視那些看似平常的日常“飲茶”時光,體會其中蘊含的人情味與曆史厚度。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]颱灣原版 酒食聖經:食物與酒、咖啡、茶、礦泉水的完美搭配 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10113672247/5697458bNa3e10df4.jpg)