具体描述

内容简介

无论过去还是现在,"枪"始终是"兵"手中最基本的战斗武器。沿着它们产生、发展、演化的足迹,人们可以清晰地看到人类战争一幕幕悲壮的发展历史。枪,是军人的生命。当然,如果你懂的欣赏,那么一把制作精美的枪又是一件艺术品。每一支枪都记载着一段历史,在血与火的洗礼中,人们不断地对其加以改进,使其更完美,更完善,因此也产生了许多跨越时代的经典之作,如武器之王AK-47突击步枪、战火中的铁血王者M16突击步枪……这些享誉世界的名枪不仅在战火中确立了它们的王者地位,而且还创造了令人顶礼膜拜的标准。《名枪的历史》介绍了20款世界名枪,了解枪的历史,也是了解人类文明发展的历史。目录

前言阿尔特左轮手枪——最优雅的火器

史密斯·韦森左轮手枪——精确、安全的代名词

马克沁重机枪——自动武器的鼻祖

莫辛·纳甘步枪——最顽强的武器

鲁格P08——手枪中的贵族

勃朗宁M1911——军用手枪之王

毛瑟98k步枪——手动步枪的巅峰之作

MG42通用机关枪——二战中德军的恐怖屠刀

AK-47——武器之王

M16突击步枪——战火中的铁血王者

雷明顿M870霰弹枪——美国最受追捧的枪

乌齐冲锋枪——以色列复国精神的象征

斯太尔AUG步枪——来自宇宙时代的魔法武器

MP5冲锋枪——反恐精英的象征

巴雷特重型狙击步枪——重狙击之王

沙漠之鹰——手枪中的王者

伯奈利霰强枪——性感杀手

伯莱塔92F型手枪——世界第一枪

格洛克——世纪之枪

G36突击步枪——现代步枪的王者

前言/序言

用户评价

说实话,我原本对这类题材不抱太大热情,总觉得无非是些技术规格的堆砌,但《名枪的历史》彻底颠覆了我的看法。这本书最吸引我的地方在于,它没有将“枪”视为孤立的物件,而是将其置于社会、政治和文化变迁的宏大背景下去审视。作者的论证逻辑极其严密,举例的数据支撑也非常扎实,但叙述方式却充满了洞察力。例如,书中对工业革命如何彻底改变火药配方和膛线设计的探讨,不仅仅停留在“效率提高了”这种肤浅的层面,而是深入剖析了这种改变如何重塑了军队的组织结构乃至国家间的权力平衡。我尤其对书中关于“枪支与平民权利”的章节印象深刻,那种对武器与社会契约关系的深刻反思,让我对现代社会中对枪械管控的争论有了更深一层的理解。这本书的行文节奏把握得极好,它时而如紧凑的军事报告,节奏紧凑,信息密度高;时而又像悠闲的博物馆导览,娓娓道来,让人在知识的汲取中感到愉悦。对于历史爱好者而言,这本书提供了极其丰富的多维度思考的切入点。

评分初次翻开《名枪的历史》,我被其强烈的叙事风格所吸引。作者似乎并不满足于罗列事实,他更像是一位史诗的讲述者,赋予了那些冰冷的金属生命和故事。书中对于特定历史时刻的描绘,比如某一场关键战役中,某一种新式步枪的首次投入使用及其带来的戏剧性转折,被描写得扣人心弦,充满了电影般的画面感。特别是那些关于著名枪匠和武器设计师的个人传记片段,他们与时代、与对手之间的智力较量,被描绘得活灵活现,充满了人性的光辉与挣扎。这种以“人”为核心去驱动“技术史”的叙事手法,极大地增强了阅读的代入感和情感共鸣。它不像教科书,更像是悬疑小说,让你忍不住想知道“接下来会发生什么”。通过这些生动的故事,那些遥远的战争和技术革新不再是书本上的抽象概念,而是变得鲜活、可触摸、可感知的历史片段。这本书的文笔极具感染力,让人在轻松愉快的阅读体验中,完成了对一段复杂历史的深度学习。

评分这部名为《名枪的历史》的著作,远超出了我对一本历史书籍的预期。我原本以为这会是一本枯燥的年代梳理,充斥着冰冷的枪械参数和战役时间线。然而,作者以一种近乎文学叙事的笔触,将那些冷硬的金属与硝烟弥漫的时代紧密地编织在一起。书中对十七世纪火绳枪的描述,那种复杂而漫长的点火流程,被描绘得如同一场精心排演的戏剧,让人真切地感受到那个时代士兵们面对的困境与勇气。特别是对“前装填”时代工艺细节的剖析,不再是简单的技术说明,而是融入了那个时代工匠的智慧与时代的局限性。我尤其欣赏作者如何巧妙地穿插不同文化背景下对“枪”的哲学思考,比如对比东方与西方在武器美学和实战运用上的差异。它不仅仅是关于枪的历史,更是关于人类对力量、精确性和破坏欲的不断探索史。阅读过程中,我仿佛置身于古老的兵工厂,能嗅到黄铜和木材的气味,听到金属摩擦的声响,这种沉浸感是其他同类书籍难以企及的。书中的版面设计也十分考究,插图的选择既有历史文献的严肃性,又不失艺术感染力,为枯燥的历史增添了视觉的享受。

评分这本书的结构设计非常精巧,它没有采用严格的年代线或者地域线来划分章节,而是采取了一种主题式的探讨,这使得阅读体验非常灵活且富于启发性。例如,某一章专门探讨“精度与射程的哲学斗争”,将不同世纪采用的不同设计理念并置对比,这种跨越时空和地域的比较分析方法,极大地拓宽了我的思维边界。我发现,作者在处理争议性话题时也保持了极高的客观性,他会清晰地呈现各方观点及其背后的历史动因,而不急于给出简单的褒贬。这种成熟的史学态度,让人感到完全信服。更让我惊喜的是,书中对早期光学瞄准技术和火药化学演变的探讨,其深度完全可以作为专业论文来参考,但行文却丝毫没有学究气。阅读这本书的过程,更像是一场智力上的探险,每翻过一页,都会发现一个新的视角或一个未曾想过的连接点。它成功地将一个看似小众的领域,扩展成了一部关于人类工程学、军事思想和社会演变的长篇史诗。

评分这本书的学术深度和广度让人不得不侧目。我花费了大量时间去查阅书中所引用的参考文献,发现作者在资料搜集上可谓煞费苦心,几乎涵盖了所有能找到的原始文献和考古报告。它的专业性体现在对不同时期枪械制造工艺演变的微观描述上,比如从早期手工锻遇到后期的标准化生产的每一个关键技术节点,作者都能给出精准的定位和分析。但更难得的是,它成功地将这种高深的专业知识,以一种清晰易懂的方式传递给非专业读者。书中没有故作高深的术语堆砌,即使是复杂的机械原理,也会用生动的比喻或详尽的示意图进行解释。我感觉自己像是在听一位博学的教授讲解一门他倾注了毕生心血的课程,他既有扎实的学术根基,又懂得如何激发听众的好奇心。读完之后,我对“枪”的理解已经完全超越了单纯的武器概念,它成了一种工业文明、军事战略和人类进取精神的载体。这本书的价值,绝不仅仅停留在历史记录层面,它更是一部关于技术进步史的精彩缩影。

评分科普读物,可以学习。。。

评分内容只能说还行,不是专业人士编写的。

评分调侃之间,却能让我们身受一些启发。本书的后面两章是作者采访和接受媒体访谈的对话,对于一个想要了解作者的写作思想来讲,无疑是一个重要的参考章节。对于该书,美国加州大学教授查尔思o罗福林则做过如下的评论:“因为涉及到全球市场经济所导致的各种文化与社会现象,这本书对中国当今传媒形态与传播路径是一个深入的思考。”我们或许可以这么理解,正是由于作者一度把媒体人追求的准则提升到“理想不死”的高度,才能够得以让其站在时代前列,去一窥当前全媒体时代下传统媒介所面临的困境与突围。

评分科普读物,可以学习。。。

评分《名枪的历史》内容:无论过去还是现在,"枪"始终是"兵"手中最基本的战斗武器。沿着它们产生、发展、演化的足迹,人们可以清晰地看到人类战争一幕幕悲壮的发展历史。枪,是军人的生命。当然,如果你懂的欣赏,那么一把制作精美的枪又是一件艺术品。每一支枪都记载着一段历史,在血与火的洗礼中,人们不断地对其加以改进,使其更完美,更完善,因此也产生了许多跨越时代的经典之作,如武器之王AK-47突击步枪、战火中的铁血王者M16突击步枪……这些享誉世界的名枪不仅在战火中确立了它们的王者地位,而且还创造了令人顶礼膜拜的标准。《名枪的历史》介绍了20款世界名枪,了解枪的历史,也是了解人类文明发展的历史。

评分从远古开始,人们不断丰富自己的知识从油灯到电灯到无影灯,从刀剑到枪械到炸弹,从热气球到飞机到火箭正因人们不断丰富知识,掌握技能,才让人们在自然中生存。我们没有猛犸象的庞大;没有猎豹的速度;没有致命的毒液;没有尖锐的牙齿......是什么让人类得以生存?是知识!枪械让我们训服野兽;飞机让我们在天空中翱翔;船只让我们在海洋中畅游话说诸葛亮草船借箭,巧借东风,不过是将知识运用到战略上,其实诸葛亮能观天象,他可以明确地知道什么时候下雾,什么时候刮东风可见,知

评分内容空洞,读感乏味,没啥意识,和那《名刀的历史》一样,不推荐购买!

评分在全媒体时代的来临之际,相对于传统媒体而言,“自媒体传播”向来因充斥着一种过度自由的弊端而陷入道德诟病的质疑,可作者在书中却一反常态地以预见性的勇气提出了“没有不道德的传播”的论调。乍听起来虽有些匪夷所思,但实际上却是一种十分大胆的预见。作者认为,传播本身就是一个工具,无论是新型媒介还是传统纸媒,并无本质上的差别。这样的观点实际上是对新型媒体崛起的肯定。有趣的是,这样的观点表述在全书当中所占的分量,显然远比我们所想象的更为重要。

评分看了长知识 开卷有益

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![蜜蜂文库·当代艺术·艺术收藏卷01:收藏当代艺术 [Collecting Contemporary Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11129746/rBEHalDAJBIIAAAAAADXYFwQj_QAADJyQMYnwEAANd4277.jpg)

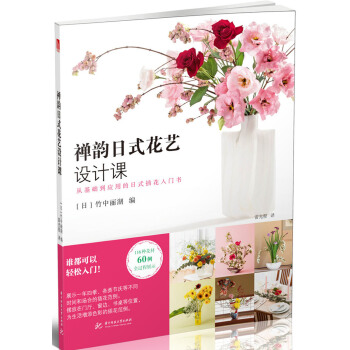

![花艺名师讲堂—日式现代花艺 [The Floral Class-Japanese Modern Flower Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12121422/589973aaN54a46cc2.jpg)

![明天我要嫁给你/花视觉 [280 Ideas for Your Bridal Bouquet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12209142/5934cf89Ne8ea1fac.jpg)