具体描述

内容简介

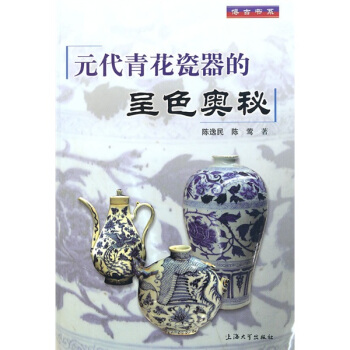

在以往的有关元青花瓷器的论著中,对于元青花瓷器固有的“晕散”、“黑斑”、“铁斑”、“下凹”、“串珠状凝聚”、“锡光”、“冰挂”和“天坑”等现象特征,或者廖廖数语,或者语焉不详,或者没有论述,或者因历史原因和著者的文化结构,不能就这些特征的形状、色差和形成机理做出较为详尽的科学描述。本书的作者,一为考古硕士,一为冶金工程师。十余年来走访了国内数十家博物馆,拜访了不少民间藏家,悉心研究元青花瓷器,使该书成为以独特视角,用自然科学知识和人文科学知识的结合,集中解释元青花呈色特征的原创之作。

本书图文并茂,所附图片几百张,均为作者自摄。对元青花瓷器的鉴定,不无帮助。

作者简介

陈逸民,男,1948年生,冶金工程师,高级政工师,上海工会管理职业学院艺术品保护技术实训中心主任,文物鉴定与修复专业负责人。中国收藏家协会玉器收藏委员会委员。曾合著有《红山玉器的收藏和鉴赏》、《红山玉器图鉴》和《中国唐三彩的收藏和鉴赏》。目录

前言一 元青花鉴定综述

二 青花所有的苏来麻尼料

三 苏料青花的“晕散”特征

四 苏料青花奇异的“点晕”、“渗蓝”、“串珠”、“冰持”现象

五 苏料青花的“黑斑”特征

六 苏料青花“铁斑”的形成机理

七 苏料青花“锡光”现象探索

八 苏料青花的“下凹”和最神秘的“天坑”

九 苏料青花瓷器的画势

十 苏料青花瓷器的仿制

十一 我国钴料的使用历史

后记

主要参考书目

前言/序言

用户评价

这本书最让我感到惊喜的,是它在探讨“审美变迁”时的那种哲学思辨深度。它不仅仅在“展示”元青花是什么颜色,更在追问“为什么是这个颜色”。作者将元青花的钴蓝定位为一种“过渡性的色彩哲学”:它既是对宋代单色釉极致的告别,也是对明代永乐、宣德时期那种更为饱和、装饰性更强的蓝色的铺垫。这种颜色,带着辽阔草原的苍茫、大海的深邃,以及游牧民族强悍的生命力,它所呈现的沉郁与辉煌并存的特质,恰恰是元代这个伟大而短暂的王朝留给后世最深刻的视觉印记。阅读全书,就像是跟随作者进行了一次穿越时空的精神漫游,最终领悟到,青花的“奥秘”不仅在于钴料的化学分子式,更在于它完美地封装了一个时代的气韵与灵魂。

评分我花了整整一个下午沉浸在关于“苏麻离青”与“国产料”相互博弈的那几章。这部分的论述结构极其精妙,它不像传统的文献那样平铺直叙地罗列优缺点,而是采用了“对话式”的比较分析。作者将不同时期、不同来源的钴料,在特定的釉层和窑温下所表现出的细微色差,描绘得如同品鉴顶级茶品一般考究。比如,他对“黑斑”的描述,不是简单地定义为瑕疵,而是深入探讨了其在不同光照角度下的“晕散”效果,甚至引述了当时文献中对这种“斑点”的模糊记载,试图还原古人对这种色彩变化的初始观感。这种对细节的偏执和对美学层次的深挖,让读者清晰地认识到,元代青花的“美”并非单一的蓝色,而是一个由钴料纯度、铁杂质含量、以及窑火的“脾气”共同谱写出的复杂交响乐章。读完后,我对所有见过的元青花图片都产生了重新审视的冲动,仿佛以前的观看都是浮光掠影。

评分这本厚重的书籍,光是翻开首页,那股扑面而来的历史尘烟和匠心独运的艺术气息就足以让人沉醉。我本以为会是一本偏向于技术分析或者考古报告的工具书,毕竟“呈色奥秘”听起来就非常专业。然而,它远超我的预期。作者仿佛是一位技艺精湛的说书人,用极其细腻的笔触勾勒出了元代景德镇制瓷工匠们的心路历程。他没有直接跳入化学配比,而是先从宏观的时代背景入手,详述了元朝统一后,南北方瓷业资源的整合如何催生了青花这一“横空出世”的品类。特别是书中对景德镇窑址出土的早期残片进行的翔实描述,那些尚显稚嫩却已孕育着无限可能的钴料斑点,被文字赋予了生命,让人仿佛能亲手触摸到泥土的粗粝和烧制时的火光。这种叙事方式,使得原本枯燥的工艺探讨变得充满人情味和史诗感,让人在阅读中不断反思,伟大的艺术成就背后,是怎样一群人在时代的洪流中坚守和探索。

评分书中对于元代官窑与民窑在呈色倾向上的差异分析,简直是一部社会等级制度在陶瓷上的隐形投影。作者似乎有一种魔力,能从一抹蓝色中解读出朝廷的意志和市场的需求。他详细阐述了官窑如何追求一种稳定、内敛、近乎“冰冷”的纯净钴蓝,以彰显皇家的威仪和规制;而民窑则显得更为奔放和实验性,常常出现带有“铁锈斑”或略微偏灰的色调,这些“不完美”恰恰成为了那个时代民间审美活力的证明。尤其引人注目的是,有一节专门讨论了出口至伊斯兰地区的瓷器,其用料和纹饰在色彩上如何迎合异域市场的偏好,这展示了元代青花作为一项重要贸易品的全球视野。这种跨学科的视角,让这本书跳脱出了纯粹的艺术史范畴,更像是一部关于技术、贸易与文化交流的编年史。

评分不得不提的是,作者在构建元青花烧造技术图景时的那种严谨态度,令人印象深刻。书中对当时制瓷流程中每一个关键节点的探讨都极其扎实,从高岭土的选择、胎体的淘洗、釉料的配比,到对窑炉结构、燃料选择(如松木与硬木的比例对火焰气氛的影响)的论述,都提供了大量的佐证材料,很多是基于现代考古和化学分析的最新成果。我尤其欣赏他处理“釉下彩低温氧化烧成”这一难题时的论证方式——他并没有给出铁口一盆的定论,而是列举了数种可能的“气氛控制”模型,并辅以近现代复烧实验的数据对比,让读者体会到古人掌握火候的难度并非偶然,而是建立在世代经验的积累和对材料科学近乎本能的理解之上。这种对“不可复制性”的深刻剖析,让人对那些穿越了七百年风霜的器物,生出更深的敬畏。

评分本书图文并茂,所附图片几百张,均为作者自摄。对元青花瓷器的鉴定,不无帮助。 在以往的有关元青花瓷器的论著中,对于元青花瓷器固有的“晕散”、“黑斑”、“铁斑”、“下凹”、“串珠状凝聚”、“锡光”、“冰挂”和“天坑”等现象特征,或者廖廖数语,或者语焉不详,或者没有论述,或者因历史原因和著者的文化结构,不能就这些特征的形状、色差和形成机理做出较为详尽的科学描述。

评分本书的作者,一为考古硕士,一为冶金工程师。十余年来走访了国内数十家博物馆,拜访了不少民间藏家,悉心研究元青花瓷器,使该书成为以独特视角,用自然科学知识和人文科学知识的结合,集中解释元青花呈色特征的原创之作。

评分本书的作者,一为考古硕士,一为冶金工程师。十余年来走访了国内数十家博物馆,拜访了不少民间藏家,悉心研究元青花瓷器,使该书成为以独特视角,用自然科学知识和人文科学知识的结合,集中解释元青花呈色特征的原创之作。

评分整理这本书的时候,是我在这里度过的第一个夏天。因为工作的缘故,需要不停地四处奔波,几乎走遍了整个加拿大的东部省份,常常需要沿着怪石嶙峋的海岸线独自开车几个小时,一路上,大西洋的风淡淡的吹来,依然带着陌生世界的苦和咸。 一个人,独自对着一望无际的大海,看着自己的一生,随铁坠的上升和下沉,随着千万个黄昏昼夜的交替,在世界尽头般的海角上日复一日,会是什么样的心情呢。有时候我以为可以用幻想,去体会另一个人的心情,用脑海里的无尽想象去还原自己无法感知的世界,一直这样的以为着,终于在某些时候,看到与自己毫无一丝相似的人生,才真切的触摸到那个想象的边界。 他接受这样的工作,是自己的选择吗,多数的时候,是我们选择一种生活,还是生活选择我们呢? 在这本书里,似乎每个故事,都是在诉说着“选择”。在漫长的人生里,一个又一个的选择,将我带到了许多陌生的世界,最后停留在从未想到的一个地方。 前几天妈妈发来信息,说家里下了一天的雨,她说往常天气不好的时候,总会给姥姥打电话,虽然姥姥的五七已经过了,但她仍然觉得姥姥还在。姥姥在一个多月前去世了,她健壮的身体在癌症晚期的最后三个月里急速的恶化,连带神智也不清楚了,每次在电话里跟她说话,她只会发出咿呀的声音,连一句完整的话也说不出。唯一算得上庆幸的,是她走的时候没有带着痛苦,在她住了一辈子的那个院子里,刚刚盖起不久新房的床上,悄然离开了。 我知道姥姥去世的消息已经是三天之后,电话里妈妈的声音有些哽咽,她克制着情绪对我说,你爸才刚刚好些,能自己做饭了,我本想回老家多待些日子,谁知道你姥姥在我出发前一天的晚上就不行了,我连最后一面也没有见上。我知道,她对于这件事一直有自责,如果是由她来照顾姥姥,相信结果不会来的这么快,但面对两个都需要她的人,她无法分身。 在很多时候,必须要做出抉择,尽管是痛苦的抉择,尽管是面对着两个对自己同样具有重要意义的人。妈妈做出了她的选择,她比任何人都清楚这个选择的代价。可以预见的,人生的后半程,我也会面对许多的抉择,也许同样痛苦,也许难以取舍,不知道命运会将我带往哪里,而我是不是又能像她一样的坚强。 后来我又梦到了姥姥,梦到我终于回去老家,她像往常一样站在门口等我。我也不知道,到现在,我是不是真的接受了这个现实,只是觉得偶尔起风的时候,感到的深深失落,觉得自己离那个曾经熟悉的世界那样遥远。也只是两个夏天过去,一切却像是倒转后又重新排列过,在我离开之前,未曾想到这些会付出的代价。 对于我,文字就像是用来洗刷记忆中阴暗角落的柔软海绵,是与自我相处的一个通道,它将我身上湿冷的部分吸收,又将我在阳光下晒干。在这本书中,收集了这些年零零散散写的文章,我想这也许是最后一次再次翻阅这些记忆,这些在不同境遇写下的文字,原本静静躺在角落,现在得以变成了印刷品,散布到我想不到的地方。 人生而孤独,有些幻想中的生活,也许永远不会来,那些期待中的爱情,也许不存在。然而消极的人可以乐观的活着,相信宿命的人也可以相信努力就会被记得。时光飞速掠过,有些故事,当时的人们都忘记了,一件又一件,像是山谷中悄悄开放又枯萎的花。但也许,不是忘记了,也许是那记忆的闸口一旦打开,汹涌的水会将现实和虚幻的边界湮没,如果是这样,还是让自己忘记的好。生活不算太艰难,亦不算太容易,一切向前看,往事都抛在身后吧。 而我选择,在还能记得的时候把它们写下来,收藏到一个安全的去处,再将记忆的闸口关上。如同将心淬火,将细小的火光收集,在无尽的长夜里,给需要的人一点温暖。也可以在未来的某个时候,当我懂得了如何安然的面对自己时,让它们重新回到我身上。

评分学习瓷器,好好拜读。

评分在以往的有关元青花瓷器的论著中,对于元青花瓷器固有的“晕散”、“黑斑”、“铁斑”、“下凹”、“串珠状凝聚”、“锡光”、“冰挂”和“天坑”等现象特征,或者廖廖数语,或者语焉不详,或者没有论述,或者因历史原因和著者的文化结构,不能就这些特征的形状、色差和形成机理做出较为详尽的科学描述。

评分本书的作者,一为考古硕士,一为冶金工程师。十余年来走访了国内数十家博物馆,拜访了不少民间藏家,悉心研究元青花瓷器,使该书成为以独特视角,用自然科学知识和人文科学知识的结合,集中解释元青花呈色特征的原创之作。

评分好书,值得一看,可以增长不少知识

评分在以往的有关元青花瓷器的论著中,对于元青花瓷器固有的“晕散”、“黑斑”、“铁斑”、“下凹”、“串珠状凝聚”、“锡光”、“冰挂”和“天坑”等现象特征,或者廖廖数语,或者语焉不详,或者没有论述,或者因历史原因和著者的文化结构,不能就这些特征的形状、色差和形成机理做出较为详尽的科学描述。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国红:古钱币 [Chinese Ancient Currencies] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10976455/rBEGE0-w35UIAAAAAAAp87QS3tkAAA7igE7-WQAACoL120.jpg)