具体描述

● 馬一浮全集出版說明

● 馬一浮全集編校說明

● 馬一浮全集總目錄

● 本冊編校說明

● 泰和宜山會語 二卷

● 卷端題識

● 卷一 泰和會語

● 卷二 宜山會語

● 附録

● 擬浙江大學校歌

● 復性書院講録 六卷

● 卷一

● 卷二

● 卷三

● 卷四

● 卷五

● 卷六

● 爾雅臺答問 一卷

● 爾雅臺答問續編 六卷

●部分目录

内容简介

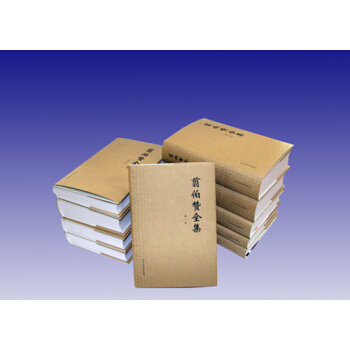

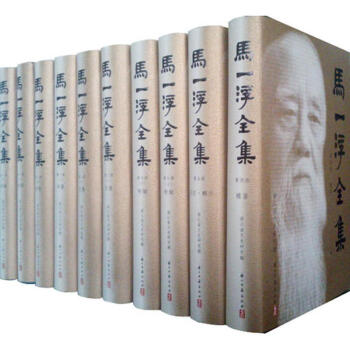

此次整理点校《马一浮全集》,在浙江古籍出版社与浙江教育出版社联合出版的虞万里、丁敬涵、马镜泉、楼达人等校点的《马一浮集》一九九六年十二月版基础上重新编辑校点,在遗著分类、分卷方面作了较大的改进,收集的马氏遗着较前集增加了约三十万字,并增补了五十余万字的附录。参校有台.湾广文书局一九九二年十二月版《马一浮先生遗稿初编》、同社一九九八年二月版《马一浮先生遗稿续编》、二〇〇二年二月版《马一浮先生遗稿三编》。本书按马一浮著作性质分为语录、文集、诗集、杂著、辑佚五大类,编为五册,并搜辑评论马一浮生平、著述与思想成就的论著编为“附録”一册,合为六册。其中第五册《辑佚》,收录有以往从未刊行的马一浮手抄汇辑《越纬》《马纪》《马氏艺略》《马氏遗文》《马家诗传》《马藏》《马氏稽灵渊》等遗文佚作十一卷以及佚文补遗一卷。 马一浮 著作 吴光 主编 马一浮(1883~1967),名浮,字一浮,浙江会稽(今浙江绍兴)人。*国现代思想家,与梁漱溟、熊十力合称为“现代三圣”,现代新儒家的早期代表人物之一。于古代哲学、文学、佛学,无不造诣精深,又精于书法,合章草、汉隶于一体,自成一家,丰子恺推崇其为“*国书法界之泰斗”。曾应蔡元培邀赴北京大学任教,蒋介石许以官职,均不应命。建国后,任浙江文史馆馆长、中央文史馆副馆长、**政协委员。

用户评价

我花了整整一个下午,沉浸在其中几篇关于艺术哲学的论述中,那文字的韵律感真是绝了。他的笔触如同行云流水,看似娓娓道来,实则字字珠玑,蕴含着对生命和宇宙的深刻洞察。尤其是在谈及“中和”的境界时,那种抽丝剥茧的论证过程,让人不得不停下来,合上书本,在脑海中反复咀嚼他所描绘的那个精神高地。这不像是一些生硬的学术条文,更像是一场高水平的哲学对话,引人深思,启迪心智。读他的文章,你会真切地感受到那种文人士大夫的清高与担当,他的文字里没有丝毫的浮躁之气,只有历经沧桑后沉淀下来的淡泊与睿智。这种文字的力量,是当下许多追求“流量”的作品所无法比拟的。

评分作为一名对传统文化抱有浓厚兴趣的业余爱好者,我最大的感触是这套书提供了一种“沉浸式”的学习体验。它并非只是一堆散乱的文章集合,而是展现了一个完整知识体系的构建过程。例如,我尝试追溯某一特定观点在不同时期手稿中的演变轨迹,发现这种横向和纵向的梳理,能帮助我更立体地理解一个思想是如何在时间长河中打磨、成型、最终定格的。这种深入骨髓的研究方法,对于想要系统学习中国传统文化精髓的人来说,简直是无价之宝。我特别欣赏其中对一些边缘性学说和佚文的搜集与考证,这不仅丰富了全集的内涵,也为后来的研究者提供了更坚实的基础,其资料搜集的广度和深度,非同一般。

评分初次翻开目录时,我立刻被其浩瀚的体例和严谨的分类所震撼。内容的广度令人惊叹,从早期的诗词歌赋到中后期的学术论辩,再到晚年的书信手稿,几乎涵盖了这位文化巨擘一生的思想轨迹和创作全貌。特别是那些整理得异常清晰的注释和详尽的校勘记,为我们这些非专业读者提供了极大的便利。我注意到,编者在处理那些涉及古代礼乐制度和佛学哲思的复杂篇章时,加入了大量的背景解释和术语对照,这极大地降低了阅读的门槛。坦白说,很多古代学者的文集,光是看注释就要花费大量的精力,但这部全集在保持学术严谨性的同时,做到了极大的可读性,这体现了极高的编纂水准和人文关怀。它不是简单地堆砌资料,而是在努力搭建一座连接古今读者的桥梁。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,尤其是那种典雅的墨绿色封皮,搭配烫金的书名,透着一股沉静而厚重的文化气息。拿到手里,首先感受到的是纸张的质感,那种略带粗粝却又细腻的触感,让人忍不住想多翻阅几页。我特地去比较了一下内页的排版,字体选得非常考究,既保证了阅读的舒适度,又兼顾了古籍的韵味,字里行间透露出编纂者对细节的极致追求。虽然我还没能完全沉浸于内容的海洋,但仅仅是触摸和翻阅这些装帧精美的册页,就仿佛能感受到一股跨越时空的文化力量,这套书显然不仅仅是知识的载体,更像是一件值得珍藏的艺术品。它适合静静地放在书房里,偶尔取出一本来拂拭,品味那份对传统文化的敬意。这种对实体书的尊重,在如今这个数字阅读盛行的时代,显得尤为珍贵和难得。

评分这本书带给我的阅读感受,可以用“如沐春风”来形容,但绝非轻松的阅读体验,而是一种精神上的滋养与提升。读着那些隽永的文字,我仿佛能嗅到旧时书房里沉香的味道,感受到案头笔墨未干的墨香。它教会我的不仅仅是知识点,更是一种思考的维度和做人的态度——那种在纷繁复杂的世界中,依然能保持内心宁静和学问精进的定力。我发现自己开始不自觉地放慢语速,也更注重言语之间的分寸与意涵。总而言之,这套书绝非一蹴而就的读物,它需要时间去咀嚼、去消化,它像是一位循循善诱的良师,默默地陪伴你,潜移默化地塑造着你的精神世界,是一笔值得所有热爱人文精神的人投入时间与精力的宝贵财富。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有