具体描述

基本信息

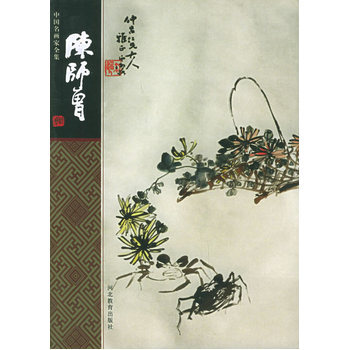

书名:陈师曾——中国名画家全集

:58.00元

作者:陈师曾 绘,朱万章

出版社:河北教育出版社

出版日期:2003-08-01

ISBN:9787543448544

字数:

页码:221

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

中国绘画艺术,渊源有自,与吾国文明紧密相连。自晋顾恺之,千数百年来,流派纷呈,名家辈出。遗憾的是,我们至今尚无一部系统、全面介绍历代绘画、画家的著作。为填补这一缺憾,让读者更详实地了解中国绘画文明和历代画家,我们编辑了这套大型丛书。丛书分古代和近现代两个部分。古代画家上自顾恺之、吴道子、王维、下继宋、元、明、清诸贤,凡60余人,每人(个别2-3人)一集,近现代部分包括齐白石、黄宾虹、潘天寿、周思聪等,凡30余人,每人一集,由郎绍君、张志欣主编。

本书为大32开精装,铜版纸彩印,包括画家生平学行、艺术历程、绘画风格、谈艺录、各家评论、年表、传世作品目录等,并收入画家大量的生活、工作照片和近200幅绘画作品,资料详实,图文并茂,既有较高的学术性,又有一定的可读性,是专家、学者研究中国画家不可多得的史料性著作,(尤其李流芳、程孟阳、梅清、陈半丁、陶冷月等人专集为填补画史空白之作)更是广大青少年和美术爱好者了解中国绘画艺术不可多得的佳作。

本书记述了陈师曾的艺术生涯并解析了他的艺术成就。

目录

一 生平传略

出生名门 少年英才

从师学艺 奠定基础

就读矿务学堂和教会学校

赴日留学

南通师范教员

与鲁迅的美术因缘

白石知音

参与美术社团

北京画坛领袖:陈师曾与姚华

英年早逝 朽者不朽

二 艺术历程

花鸟画

山水画

作者介绍

陈师曾(1876~1923),中国近、现代中国画家。又名衡恪,号朽道人或朽者、槐堂,他把自己的画室称做染仓室、安阳石室。江西省修水县人,1876年3月2日生于湖南省凤凰县,1923年9月12日死于江苏省南京市。

文摘

序言

用户评价

我曾以为,对于一位已故的画家,所有的评价都将围绕其已有的成就展开,然而这本《陈师曾——中国名画家全集》却让我看到了一个更为动态和发展的陈师曾。书中对陈师曾教育理念的探讨,以及他如何培养和影响下一代艺术家,这一点给我留下了深刻的印象。他不仅仅是一位创作型的画家,更是一位富有远见的教育家。书中详细介绍了他在教学实践中,如何鼓励学生大胆创新,如何引导他们在中西艺术之间找到自己的语言,这一点非常鼓舞人心。我尤其对书中关于他“以诗为画,以书为画”的论述感兴趣。他认为诗、书、画三者应融为一体,各有其妙,但最终又殊途同归,达到神韵的统一。这种超脱于技法的境界,体现了他对艺术整体性的深刻理解。书中对这些理念的阐释,不仅仅是理论的堆砌,而是通过他大量的诗作、书法作品以及绘画作品,相互印证,展现了一个艺术大家的全方位才华。阅读此书,我仿佛能听到陈师曾的声音,感受到他传授知识时的谆谆教诲,以及他对艺术的执着追求。这本书让我看到,一个伟大的艺术家,他的影响力是跨越时空的,不仅体现在他的作品本身,更体现在他对后世艺术发展的深远影响。

评分当我捧读这本《陈师曾——中国名画家全集》时,我感受到的是一种沉甸甸的学术分量,同时又不失阅读的趣味性。书中对陈师曾艺术创作的时代背景分析,以及他如何在这种背景下,孕育出自己独特的艺术风格,这一点让我印象深刻。他身处于一个中西文化碰撞、传统艺术面临巨大挑战的时代,然而,他并没有随波逐流,而是以一种更为审慎和深刻的态度,去探索艺术的未来。书中详细分析了他如何借鉴西方写实技法,并非为了模仿,而是为了更好地表达中国画的写意精神,这是一种高度的艺术智慧。我反复品读了他笔下的扇面画,那些精致而又充满意趣的小品,展现了他对细节的把控能力和对画面整体性的把握能力。书中对这些扇面画的解读,不仅仅是介绍其题材和构图,更是深入分析了他在有限的空间内,如何创造出无限的意境。这种对中国传统绘画形式的创新运用,让我看到了陈师曾作为一位承前启后的大师,是如何在继承中发展,在发展中创新。这本书让我对中国画的发展脉络,有了更清晰的认识。

评分这本书就像一本精美的画卷,徐徐展开,将我带入了陈师曾的艺术世界。我被书中对陈师曾艺术创作中所体现出的“人文关怀”所深深打动。他笔下的劳动者,农民,孩童,无不充满了生命的活力和对生活的尊重。他不仅仅是在描绘他们的形象,更是在传达他对这些普通人的理解和同情。书中通过大量的史料和画作分析,展现了陈师曾如何将他对社会的观察和思考,融入到自己的艺术创作中。他笔下的漫画,更是直接而有力地批判了当时的社会弊端,展现了他作为一个艺术家,所应有的社会责任感。我尤其欣赏书中对他漫画作品中“幽默与讽刺”的辩证关系的解读。他用一种温和而又不失力度的方式,揭示了人性的弱点和社会的不公。这种艺术的表达方式,让我看到了一个艺术家,是如何用自己的方式,去影响和改变世界。这本书让我深刻地认识到,伟大的艺术,不仅仅是技巧的展示,更是情感的传达,是思想的升华,是人文精神的体现。陈师曾的艺术,就是这样一种充满人文关怀的伟大艺术。

评分这本书的装帧设计本身就散发着一股沉静而厚重的艺术气息,翻开它,就如同打开了一扇通往二十世纪初中国美术史的窗户。其中关于陈师曾艺术理念的阐述,可以说是全书的精髓所在。书中没有回避他艺术探索过程中所遇到的争议和挑战,反而深入分析了他如何在保守与革新之间寻找平衡点,如何在继承传统的同时,拥抱现代的审美趋势。我特别欣赏书中对陈师曾“漫画”创作的解读。在那个时代,将“漫画”提升到艺术的高度,并赋予其深刻的社会批判和人文关怀,这本身就是一种超越。书中的论述,不仅仅停留在作品的表面,而是深入挖掘了这些漫画背后的时代情绪、社会百态以及画家本人对现实的敏锐洞察。他笔下的讽刺,不是尖酸刻薄的攻击,而是带着一种智者的幽默和温和的劝诫。从这些作品中,我看到了一个艺术家作为社会良知的担当,看到了他对民生疾苦的关怀,以及他对时代弊病的深刻反思。这种结合了艺术性与思想性的创作,在当时无疑是极具前瞻性的。通过这本书,我不仅认识了陈师曾的绘画技法,更重要的是,我理解了他作为一位艺术家的独立思考和人文情怀,这让我对他肃然起敬,也对那个动荡却又孕育着无限艺术可能性的时代,有了更深的感悟。

评分这本书的厚重感,不仅仅体现在它的页数,更体现在它所承载的艺术历史信息和对陈师曾艺术生涯的深度挖掘。在阅读过程中,我最被震撼的是书中对陈师曾晚年艺术创作的分析,尤其是他晚年笔下那种更为苍劲、更为洒脱的风格。书中认为,这是一种历经世事、返璞归真的境界。它不是年轻人那种意气风发的张扬,而是饱经沧桑后的沉静与豁达。我仔细端详了他晚年画作中的用笔,那些看似随意的点皴,却蕴含着无穷的力道和韵味;他对色彩的运用,也趋于朴实和沉着,但却更能体现出物象的质感和精神。书中将这种风格的形成,与他晚年的心境、人生阅历,以及对艺术更深层次的领悟联系起来,分析得极为透彻。它不是简单地描述“晚年风格”,而是深入探究了这种风格形成背后的哲学思考和人生智慧。这种对艺术家精神层面的解读,让陈师曾的形象在我心中更加丰满。他不仅仅是一个技艺精湛的画家,更是一位在艺术的道路上不断探索、不断超越的精神导师。这本书,让我看到了一个艺术家生命的厚度,也看到了他在艺术领域所达到的至高境界。

评分这本书的价值,不仅仅在于它收藏了陈师曾大量的珍贵画作,更在于它为我们提供了一个理解这位艺术家艺术思想的钥匙。书中对陈师曾艺术观念的阐释,尤其是他“融汇中西,别创新格”的艺术追求,这一点是全书的核心。我被书中对他早期留学经历的描述所吸引,他如何在异国他乡,静下心来,观察和学习西方艺术,并将其与自己深厚的中国传统艺术功底相结合。这是一种开放的心态和坚定的文化自信。书中通过对他不同时期画作的对比分析,清晰地展现了他的艺术演变轨迹,以及他为了追求艺术的最高境界,所付出的不懈努力。我特别喜欢他画中的题跋,那些简练而又意味深长的文字,仿佛是他内心世界的独白,也为画面增添了更多的哲学思考。这本书让我看到了一个艺术家,如何在高压和挑战下,依然保持自己独立的艺术判断,如何用自己的画笔,为中国艺术开辟新的道路。陈师曾的艺术,就是这样一种充满探索精神和文化自觉的典范。

评分对于我这样的普通读者而言,艺术家的生平往往是遥远而模糊的。然而,这本《陈师曾——中国名画家全集》却以一种极为生动和亲切的方式,将陈师曾的艺术人生展现在我眼前。书中关于他生活经历的叙述,那些点滴细节,比如他对生活的观察,他对事物的态度,都渗透在他的画作之中。我尤其欣赏书中对他“师造化,师万物”的艺术理念的解读。他不仅仅局限于笔墨纸砚,而是深入到生活中去,去观察,去体验,去感悟。他画中的花鸟,栩栩如生,仿佛能闻到花香,听到鸟鸣;他画中的动物,每一个动作都充满了生命的张力。书中通过对这些具体画作的分析,展现了他如何从自然万物中汲取灵感,并将这些灵感转化为独特的艺术语言。这种将艺术创作与现实生活紧密联系的做法,让我看到了一个真正的艺术家是如何保持对世界的好奇心和敏感度的。这本书让我明白,艺术的源泉来自于生活,而伟大的艺术作品,更是对生活最真挚的回响。陈师曾的艺术,就是这样一种对生活的深刻理解和热情讴歌。

评分在翻阅这本《陈师曾——中国名画家全集》之前,我对陈师曾的了解仅限于一些零星的画作片段,或者是在历史资料中偶尔提及的“国画改良者”的头衔。然而,随着书页的徐徐展开,我仿佛被带入了一个更为立体、更为深邃的艺术世界。这不是简单地罗列画作,而是通过细腻的文字梳理,为我们描绘了一个画家从少年时的萌动,到中年时的沉淀,再到晚年时的升华的全过程。书中对陈师曾早期师承的考证,对当时时代背景下艺术思潮的探讨,以及他如何在这种宏观环境下,汲取中西之长,进行个人化的艺术探索,都写得极为详实。我尤其被书中关于他“以西法入画,变通古法”的论述所吸引。它并非空泛的赞美,而是结合具体的画作,分析线条的运用,色彩的搭配,以及构图的创新,是如何体现出西方绘画的立体感和写实性,同时又不失中国传统绘画的意境和韵味。阅读的过程中,我仿佛看到了他笔下的山水,不再是传统意义上的“笔墨游戏”,而是有了更强的空间感和生命力;他的人物,也摆脱了脸谱化的窠臼,多了几分世俗的烟火气和人性的光辉。这种对艺术史细节的挖掘,以及对艺术家创作心路历程的解读,让我对陈师曾这位被历史长河冲刷的人物,有了更为真切和饱满的认知,他不再是一个模糊的符号,而是一个有血有肉、有思想、有追求的鲜活的艺术家。

评分读完这本《陈师曾——中国名画家全集》,我最大的感受是,它不仅仅是一本关于画家的画册,更是一部关于中国画现代化进程的生动注脚。书中对陈师曾与同时代艺术家的交流和互动,以及他对西方艺术思潮的吸收与消化,都进行了细致入微的梳理。我尤其关注书中关于他“移步换景,不泥古法”的艺术主张的论述。这不仅仅是他个人绘画风格的写照,更是那个时代许多有识之士在艺术领域进行改革的缩影。书中通过大量的史料和画作分析,展现了陈师曾是如何在保留中国画的“气韵生动”这一核心精神的同时,融入西方绘画的写实技巧和空间观念,从而创造出既有民族特色又具时代精神的新画风。我反复研读了他的人物画,尤其是那些描绘普通民众的画作,比如在街头巷尾、茶馆酒肆中描绘的形形色色的人物,他们的表情、神态、衣着,都被陈师曾以极其生动和传神的笔触捕捉下来。这种对现实生活的关注,对普通人的尊重,在当时的画坛上是难能可贵的。这本书让我深刻体会到,真正的艺术创新,并非是抛弃传统,而是站在巨人的肩膀上,进行有意义的拓展和升华。陈师曾的艺术实践,为后来的中国画发展,提供了宝贵的启示和示范。

评分阅读《陈师曾——中国名画家全集》的过程,就像是在进行一场穿越时空的对话。书中对陈师曾艺术风格演变的梳理,从早期的青涩求索,到中期的成熟稳健,再到晚年的超然物外,每一个阶段都充满了细节和洞见。我尤其关注书中对他如何将西方绘画的“光影”和“透视”巧妙地融入中国画的构图中的论述。它不是生硬的拼凑,而是经过消化和转化,使其自然地服务于画面整体的意境表达。例如,他笔下的山峦,不再是平面化的堆叠,而是有了明暗层次,使得山体更加立体;他的人物,面部表情的刻画,也更加注重光线的投射,使得人物的轮廓更加清晰,情感更加饱满。书中通过大量的画作实例,一一佐证了这些论点,让我能够直观地感受到陈师曾的艺术创新。这不仅仅是技巧上的突破,更是对中国画审美观念的一次重要拓展。这本书让我认识到,艺术的生命力在于不断地吸收和融合,在于敢于打破陈规,勇于探索未知。陈师曾的艺术实践,无疑是中国画发展史上的一个重要里程碑,而这本书,则为我们打开了理解这一里程碑的重要窗口。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有