具体描述

编辑推荐

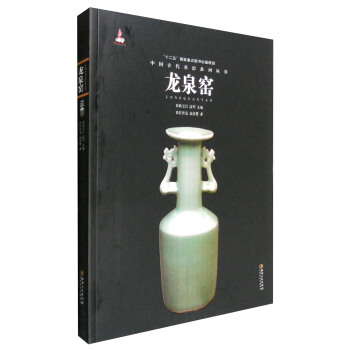

紫禁城墙高宫深,珍藏百万,典籍无数,足资代代承传研发,各各昭示于众,故编者编此紫禁书系。 凡涉中国宫廷文化艺术之专题专论,以文论,以图示,说史证物者,均可入系。 孟嗣徽《元代晋南寺观壁画群研究》、许晓东《中国古代琥珀艺术》、徐琳《中国古代治玉工艺》、张淑娴《明清文人园林艺术》,此四种四册为紫禁书系第五辑。 《中国古代治玉工艺》为其中一册,以考古出士品及博物馆藏品为标准器,结合作者徐琳几年来从事古代治玉工艺研究课题的心得加以归纳总结。内容简介

中国古代治玉工艺一直因文献记载极少,玉器制作工艺技术保守而令人感到神秘,少有人真正进行通盘研究。《中国古代治玉工艺》从古代治玉工具入手,将八千年的中国玉器制作分为五大阶段,系统地总结了古代玉器不同时期的工艺特点。《中国古代治玉工艺》以考古出士品及博物馆藏品为标准器,结合作者徐琳几年来从事古代治玉工艺研究课题的心得加以归纳总结。相信在赝品泛滥的当今社会,《中国古代治玉工艺》对古代玉器的鉴定亦起到一定的参考作用。作者简介

徐琳,复旦大学文博学院文博专业本科毕业,南京大学历史系美术考古专业方向博士毕业。工作于故宫博物院古器物部,从事玉器的保管与研究工作,现为副研究馆员。因长期工作于博物馆,一直专注于中国古代玉器的研究。博士论文《汉代王侯墓葬出士玉器研究》;发表论文《钱裕墓出土元代玉器综述、《新古玉辨——牛毛纹的形成机理初探》、《辽代玉魁考》、《故宫藏红山玉人像考辨》、“两汉用玉思想研究”系列等十余篇。另主编《故宫博物院藏品大系——玉器编》明代卷;在《中国传世玉器全集》(8卷)中担任执行主编。目录

绪论第一章 新石器时代治玉工艺

第一节 治玉工艺的起源

一 玉石分化

二 砂子创造的奇迹

三 原始的治玉作坊

第二节 治玉工艺及治玉工具探讨

一 采玉

二 开璞与成型

三 钻孔

四 镂空

五 雕纹

六 镶嵌

七 掏膛

八 打磨与抛光

第二章 夏商周时期治玉工艺

第一节 治玉工具与治玉作坊

一 治玉工具的变革

二 王府制度的形成

三 商周时期的治玉作坊

第二节 治玉工艺

一 成型

二 钻孔

三 雕纹

四 镂空

五 镶嵌

六 掏膛

七 活链

八 打磨与抛光

九 铜内玉兵器的制作

十 改制器

第三章 春秋、战国至魏晋南北朝时期治玉工艺

第一节 治玉工具与治玉作坊

一 工具的再次革新

二 治玉作坊

第二节 治玉工艺

一 成型

二 玉与金属相结合的工艺

三 玉器的活环套接技术

四 钻孔

五 镂空

六 雕纹

七 各种玉璧的制作

八 抛光

九 俏色

十 改制器

十一 仿玉玻璃器的制作

第四章 隋唐至明清治玉工艺

第一节 治玉工具与治玉作坊

一 治玉工具的完善及最终定型

二 玉作及治玉工匠

第二节 治玉工艺

一 隋唐五代时期

二 宋辽金元时期

三 明代

四 清代

第五章 中国古代治玉常用工具及工艺流程

第一节 古代治玉常用设备、工具和辅料

一 治玉所需的空间和设备

二 治玉工具

三 辅料和辅助工具

第二节 古代治玉工艺流程

一 选料

二 审料

三 设计

四 琢磨玉器

五 抛光

六 玉器的保养与保护

附录:中国古代治玉工艺术语

后记

精彩书摘

旧石器时代晚期,石器的制作由粗糙开始向精细过渡。那些尖状器、雕刻器、小刀、石锤、石钻、石镞等加工精细,尖刃锋利,打制规整,显示了打制石器在此时期已相当进步。新石器时代则是以使用磨制石器为标志的人类物质文化发展阶段。年代大约从1.8万年前开始,约在4000年前结束。

新石器时代早期,绝大多数石器已是在打制与琢制的基础上再进行磨制而成,同时钻孔技术逐渐成熟。最初出现的磨制石器并非通体磨光,而只是在石器的刃部或锋部加以砥磨。新石器时代早期后段,砥磨技术越来越进步,并得以广泛使用,不仅对石器进行磨制,对骨器、蚌器等也同样进行磨制。各种用途不同的磨制工具出现,如斧、锛、凿、铲、犁等。这一切对新石器时代生产力的发展起到极大的促进作用。

可能就是在磨制石器的过程中,原始先民发现了砂子的神奇效果,将砂子用于治石工艺。他们发现用软性工具或石器掺和不同粒度的砂浆〔砂子和水〕,不仅可以将许多石器剖切规整,而且能够磨制精细,抛光精亮。同时,用尖状器蘸着砂浆还可以在器物上打出各种孔洞。江西修水跑马岭出土磨制石刀上的钻孔就说明了这一现象。由此,砂子的磨削作用被人们发现并熟练应用,它为玉器的制作创造了可能性。

在制作石器的过程中,可能早至旧石器时代,人们偶然发现一些美丽的石头做出来的器物具有一种神秘的光泽,其光滑莹润令人喜爱,从而将它们从石器中区分出来,这其中就包括了闪石玉、玉髓、玛瑙、水晶等天然美丽的矿石。慢慢的,古人提高了对玉料的鉴别,从偶然的拾得到专门的寻找,并将玉料专用于制作装饰品及精神层面的象征性礼器。这是玉器出现并发展的一个渐进过程,也是从玉石不分到玉石分化的过程。

目前我们所见到最早的闪石玉文化出现于公元前6000年左右的兴隆洼文化,但这未必是中国玉文化的开始,在此之前,应有一个漫长的玉石分化过程。

虽然目前还不清楚玉器最早何时出现,但有一点是可以肯定的,即玉器的制作工艺和石器的制作工艺密不可分,治玉工艺是从治石工艺中脱胎而来的。这一点从两个方面可以得出结论: 首先,许多玉器上的加工痕迹和石器上留下的制作痕迹十分相似,尤其表现在一些玉质工具上。如玉斧一端有打制和琢制的痕迹,另一端则磨制光滑,这些痕迹与石器一样,都是石器制作时常用的方法。例如,新疆楼兰古城西南出土的玉斧〔公元前3000~前2000年〕,就是先由琢制而成,上部还残留有琢制的痕迹,刃部两面再磨制完成,十分锋利。说明制作这些玉器时采用的工艺方法是与石器相似的。另外,许多石器上的切割痕也与玉器上的一致,表明两者采用了相同的切割方法。

其次,目前发现的许多新石器时代治玉作坊是与治石工场合为一体的,其中不仅有玉器的生产,也发现有大量石器的生产和石质工具。如1982年发现的江苏丹徒大港镇磨盘墩遗址,出土了大量的打制石器、磨光石器、陶器、玉饰件及废弃的玉石料,其中有422件由长石片制成的石钻,还有129件凹、凸、直刃和双刃、复刃刮削器等。那些石钻钻头的横断面呈三棱状或四棱状,许多标本上还具有明显的钻柄——即可供装柄用的部位“。1998年江苏句容丁沙地遗址的第二次发掘,也出土有玉器、玉料78件,还有各类细石器 261件。玉器、玉料中有尚未完成的四方锥形饰半成品,有玉璞和带有各种加工痕迹的残剩料。

这不仅说明治玉工艺最早源于治石工艺,部分玉器的生产可能是石器生产的一个分支,而且石器反过来也是治玉的主要工具,这些作坊出土的一些石质工具很大一部分可能就是治玉工具。

玉石分化以后,玉器渐渐不再制成某种生产工具,而逐渐成为远古人们的一种精神寄托,不仅仅扮演装饰品的功能,更多的是一种与神或上天沟通的工具。所以许多新石器时代的玉器,有着精美神秘的纹饰、奇特莫测的造型,这些是石质品中所缺乏的。人们赋予玉器更多的精神因素,成为人神沟通的载体。故治玉工艺虽源于治石工艺,但在雕纹及研磨抛光方面却比治石工艺更进一步,有着自己独特的工艺手法。以后逐渐发展成为专门的治玉手工业,有专门的治玉工匠和一套完善的治玉工序。

前文已经提到,在磨制石器的过程中,砂子的神奇功用被发现并应用。

而从普通砂子的使用到精心选用淘洗的解玉砂,都在玉器制作中起了至关重要的作用,这也是中国古代治玉工艺中一个极为重要的条件。

旧石器时代晚期,制石工艺中磨光、穿孔等技术已为人们所掌握。这从距今两万年左右的山顶洞人使用的磨制骨针、佩戴的穿孔石珠中可见一斑,这种技术的出现,为玉器生产提供了成熟的条件。而砂子的神奇作用,可能就是在钻孔时发现的,尤其是利用管钻钻孔时。

……

前言/序言

用户评价

读完此书,最大的感受是“震撼”。震撼于古代工匠面对玉石这种坚硬材料时所展现出的耐心与毅力。书中对不同时期玉器修复和保护技术的回溯,也极其引人入胜。比如,书中提到了一种利用天然油脂和特定矿物粉末进行长期“盘玩”以达到温润效果的保养方法,这不仅仅是维护玉器,更像是一种人与物之间长达数百年的精神对话。作者对不同历史时期玉器“失传工艺”的惋惜和追索,也让人深思。特别是对一些特定器型,比如玉琮或玉璧的钻孔角度和比例的精确测量分析,让我不禁感叹,这些古代的“几何学家”和“材料学家”是如何在没有现代测量仪器的条件下,达到如此令人难以置信的精度。这本书让我对“慢工出细活”有了全新的理解,它讲述的不是简单的制造,而是时间、智慧和材料的完美交融。

评分这本书的封面设计非常古典雅致,那种墨绿色的底色配上烫金的纹饰,一下子就把人带回了那个遥远的古代。我原本以为这是一本枯燥的学术著作,没想到内容却深入浅出,文字流畅,读起来一点也不费力。它从史前时期的玉器雏形讲起,一直梳理到清代的玉雕艺术高峰,脉络清晰得让人佩服。作者的考据非常扎实,引用了大量出土文物和文献记载作为支撑,比如对于红山文化和良渚文化玉器在不同时期的形制演变,描述得细致入微,让人仿佛能亲眼看到那些早期匠人的双手是如何从粗糙到精湛的。特别是关于玉器在不同历史阶段所承载的礼制和信仰的探讨,我感觉自己对中国古代的“礼”有了更深层次的理解,原来一块小小的玉佩背后,蕴含着如此复杂的社会结构和精神世界。这本书不只是在讲工艺技术,更是在讲述一部凝固在玉石中的古代社会史。

评分这本书的章节安排颇具匠心,没有采用简单的时间线性叙述,而是将不同时期的玉器工艺进行专题剖析,比如专门有一章细致描绘了汉代玉器的“镂空”和“透雕”技术,那种将玉石雕琢得如同薄纱般的精妙手法,通过图文并茂的描述,让非专业人士也能大致领略到其难度和艺术价值。我尤其欣赏作者在描述工具和技法转变时的严谨态度。比如,书中详尽分析了古代琢玉工具从石器到金刚砂研磨过渡的关键技术节点,并结合考古发现的玉料矿源分布,推测了不同地域在工艺上的侧重点和交流情况。阅读过程中,我多次查阅了附录中的玉料种类图谱,作者对和田玉、独山玉等不同硬度和质地的玉石如何影响雕刻风格的分析,极具洞察力。读完后,我感觉对“手工制造”的力量有了全新的敬畏,那种非机械化、完全依赖人力和经验积累的成就,是现代工艺难以比拟的。

评分这本书的排版设计非常大气,大量的线描图和高清晰度的文物照片,为理解抽象的工艺流程提供了直观的帮助。我特别喜欢其中对细节放大图的运用,能清晰地看到古代钻孔的螺旋纹路,或是抛光面上细微的打磨痕迹,这些微小的证据,构建起了完整的历史图景。当然,这本书的深度也意味着它有一定的阅读门槛,比如在某些章节涉及到古代的冶金技术对玉器加工工具的改良影响时,如果读者对古代冶金史一无所知,可能会需要反复查阅相关资料才能完全领会其中的技术逻辑链条。但这恰恰说明了作者的严谨性,他没有为了迎合大众而简化关键的技术环节,而是坚持提供了一个全面且真实的工艺体系。总的来说,它更像是一部严谨的、带有强烈个人见解的学术专著,而非轻松的普及读物,但其价值远超于此。

评分坦白说,我过去对古代工艺的了解仅停留在走马观花的水准,总觉得那不过是古代人的“手艺活”。然而,这本书彻底颠覆了我的认知。它将古代治玉工艺上升到了哲学和美学的高度。书中对宋代文人阶层对玉器审美取向的影响有精彩论述,特别是对“素雅”和“含蓄”美学的解读,让我对宋代玉器那种含蓄内敛的温润之感有了更深刻的共鸣。作者在探讨雕刻题材时,不光停留在“龙凤”或“瑞兽”的表面,而是深入挖掘了这些母题背后所代表的文化符号和伦理观念。这种将技术与思想深度融合的写作方式,使得全书的立意拔高了不少。它让人明白,古代匠人绝非单纯的工匠,他们是掌握了文化密码的艺术家和技术专家。对于任何想深入了解中国传统艺术精神的人来说,这本书都是一本不可多得的入门向导。

评分另外,这本书上的知识由浅入深,比较适合对古代玉石不了解的读者。

评分小16开软封铜版纸。这个书系不错,其实都相当于论文,配图阅读更轻松。

评分凡涉中国宫廷文化艺术之专题专

评分适合一切感兴趣人士阅读

评分书写得很好。图片清楚。现在还没读呢。感觉蛮好

评分此书用的版本不错,算完整了,不似很多阉割版本

评分新石器时代早期,绝大多数石器已是在打制与琢制的基础上再进行磨制而成,同时钻孔技术逐渐成熟。最初出现的磨制石器并非通体磨光,而只是在石器的刃部或锋部加以砥磨。新石器时代早期后段,砥磨技术越来越进步,并得以广泛使用,不仅对石器进行磨制,对骨器、蚌器等也同样进行磨制。各种用途不同的磨制工具出现,如斧、锛、凿、铲、犁等。这一切对新石器时代生产力的发展起到极大的促进作用。

评分一本研究、介绍古代制玉工艺的书,值得爱玉、藏玉者一读。

评分前文已经提到,在磨制石器的过程中,砂子的神奇功用被发现并应用。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![芭蕾圣经 [Ballet Bible] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11763147/58d4c65cNb473599d.jpg)