具体描述

编辑推荐

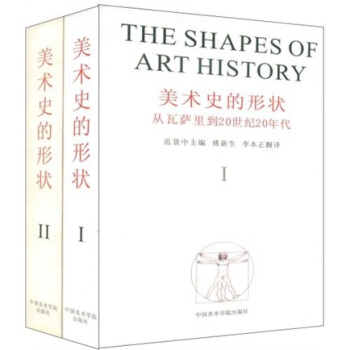

适读人群 :艺术理论研究者及感兴趣的大众读者 “在欧美艺术史的伟人祠里,夏皮罗是独树一帜的。他的独特远不止是博闻强记、包罗万象的学问,不止是他那特立独行的思想者的风范,更在于他的写作风格。在这方面,潘诺夫斯基同样拥有经天纬地的知识,华丽的语言和思想天赋;贡布里希则是一位配备科学家大脑的思想者、滔滔雄辩者、妙*机神的写作者。夏皮罗似乎兼有贡氏的机敏和潘氏的思辨才能,但他更突出的却是,足以与莫雷利、贝伦森和弗莱相提并论的细腻敏锐的图画感知能力,以及足以与弗罗芒坦媲美的写作才华。面对潘诺夫斯基竭泽而渔的德国式研究,后人常常感到难于置喙;面对贡布里希滔滔雄辩的思辨力量和科学家一般的严密论证,读者时时觉得无从越过。与他们相比,夏皮罗似乎要谦虚低调得多,他的写作总是那么明晰而适度,他几乎没有写过一部大部头的书,却以其字字珠玑的小品,赢得了一代又一代读者。他的写作短小精悍,是经验主义的和临时的,正因为如此,它们才确保了继续研究的可能性。”

本书是*册*文收录夏皮罗名篇《风格》的中文版图书,这篇三万两千字的文章也是他为1953年出版的《今日人类学:百科*书条目》一书中的“风格”(Style)所撰的词条。属于艺术史(论)文集的选家们必选的力作,不过很少有哪个选本会刊印足本,中文里也只是曾有不到*文的五分之一的选本发表,而本书则将这一鸿篇巨制的整体面貌呈现给了广大中国读者。

“《批评家欧仁?弗罗芒坦》则是本书的另一佳构。除了涉及作品与艺术家个人之间的关系这一话题,这篇精美雅致的文章,还涉及夏皮罗对批评或鉴赏方法对于艺术史的重大价值的考量,或者夏皮罗本人对艺术史和艺术批评之间关系的深刻思考,甚至夏皮罗本人的治学风格,他在艺术史界的鲜明形象的自我写照。”

本书中* 的也是被诸多文集选用很多的,当然要数《作为个人物品的静物画:一则关于海德格尔与凡?高的札记》。“夏皮罗从艺术的题材(或画种)、主题和风格三个层层递进的层次,提供了对静物画独立或诞生的历史说明,这些说明不仅在学理上越过了柏拉图主义、黑格尔主义和海德格尔主义的樊篱,更是在具体的历史叙述中,捍卫了艺术史的人文主义基础。”而作者作于90高龄的《再论海德格尔与凡?高》,更是在26年之后对这一论题的深入和延续。

“《艺术的理论与哲学》毫无疑问是夏皮罗一生的*终决定。是他在前三卷艺术史研究自选集的基础上,对艺术史方法的一次回顾和总结。在此之前,前三卷的出版非常顺利,我们从其间隔的时间上就能看出:《罗马式艺术》(1977)、《现代艺术:19与20世纪》(1978)、《古代晚期、基督教早期和中世纪艺术》(1979)。从第三卷到第四卷,人们等待了整整15年!它的出版耗时日久,艰难异常。”

本书原作即为经典,译笔更是优良,尤其是本书译者兼丛书执行主编沈语冰教授奉献的长达43页共计三万余字的《译后记》,条分缕析、纵横捭阖,不仅逐一评述了本书收录的13篇文章,更是将夏皮罗本人置于世界艺术史研究、艺术批评、艺术社会学、艺术哲学的大背景下,勾勒了其精密深沉的学术轨迹和思想脉络,进而关照到我国艺术史教育的现状和发展出路。是为继《现代艺术:19与20世纪》之后,凤凰文库?艺术理论与研究系列的又一重量级作品。

内容简介

本书是夏皮罗自选集的第四卷,收入了他关于艺术理论与艺术哲学的重要作品。他*其清晰的论辩,优美雅致的散文,异乎寻常的博大精深,透过丰富多样的探索领域,引领读者在诸多课题中探幽揽胜:艺术家与艺术、批评家与批评的社会角色,赞助人与艺术家、精神分析与艺术、哲学与艺术之间的关系等等。

夏皮罗融会人类学、语言学、哲学、生物学及其他学科的广泛资源和批评方法,厘定了诸如“绘画风格”“场域与载体”“内容与形式”之类*其重要的语义学术语;阐明了弗洛伊德论达·芬奇、海德格尔论凡·高的 文本中隐匿着的意图;反思了伯纳德·贝伦森的批判性方法,以及狄德罗和弗罗芒坦写作中的社会哲学。

通过这些文章,夏皮罗为我们提供了安顿我们往昔的方法,理性与激情皆备,方法与创意并存。在这样做时,他激发了我们对批判性思维和创造性独立的*端重要性的信念。

作者简介

迈耶·夏皮罗(MeyerSchapiro,1904—1996),曾为哥伦比亚大学校级教授,艺术史学科中卓越的人物之一,与思想史界的以赛亚·伯林齐名,长期以来被公认为美术史界的传奇。夏皮罗的学术成就集中体现在四卷本的选集中,它们是《罗马式艺术》(1977)、《现代艺术:19与20世纪》(1978)、《古代晚期、基督教早期和中世纪艺术》(1979),以及《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》(1994)。夏皮罗一生获得过无数荣誉,其中包括美国国家书评奖和米切尔艺术史奖,均颁给他的代表作《现代艺术:19与20世纪》。

沈语冰,浙江大学美学与批评理论研究所所长、教授、博士生导师。著有《20世纪艺术批评》,并获教育部二等奖。独立或合作译有《塞尚及其画风的发展》等十二部,其中《现代生活的画像:马奈及其追随者艺术中的巴黎》获AAC第八届“艺术中国·年度影响力”年度艺术类出版物*终提名奖。因“长期致力于系统翻译介绍西方现当代艺术理论,为中国艺术研究做出重大贡献,丰富了中文世界的学术视野”,获第二届当代艺术思想论坛艺术理论奖。

王玉冬,1991年毕业于北京大学,2007年获芝加哥大学艺术史博士学位。2009年至今,任职于广州美术学院艺术与人文学院,主要从事中国中古美术史和美术史理论的教学与研究工作。

内页插图

精彩书评

“夏皮罗先生是这个世纪有创造力的思想家……他也是迄今为止美国重要的艺术史家。”

——麦克拉·基梅尔曼(Michael Kimmelman)

夏皮罗长期以来都是这样一位传奇人物……这些《选集》呈现了一种罕见的成就。从中可以发现的学识范围既阔广又深刻,仅仅是其中呈现出来的对艺术的热情,就足为典则,甚至令人狂喜。

——希尔顿·克雷默(Hilton Kramer)

我们会怀念他那包罗万象的心灵,正如在哥伦比亚大学流行的说法那样:“假如西方文明被摧毁,迈耶可以在十天之内将它们重建出来。”

——大卫·萨丕罗(David Shapiro)

(夏皮罗)毫无疑问是美国杰出的艺术史家。

——W. J. T.米切尔(W. J. T. Mitchell)

目录

致谢1序言1

1. 视觉艺术符号学中的某些问题:图像符号的场域与载体1

2. 论形式与内容的完美、融贯与统一32

3. 风格(附参考书目)50

4. 批评家欧仁·弗罗芒坦101

5. 作为个人物品的静物画——关于海德格尔与凡·高的札记133

6. 再论海德格尔与凡·高141

7. 关于弗洛伊德与列奥纳多的一次艺术史研究150

8. 弗洛伊德与列奥纳多补记194

9. 狄德罗关于艺术家与社会之间关系的论述202

10. 贝伦森先生的价值标准210

11. 论赞助人和艺术家的关系:关于为科学家拟议的一个范式的一些评论229

索引241

译后记252

精彩书摘

3.风格(1953)(附参考书目)一

风格通常是指个体或团体艺术中的恒常形式——有时指恒常的元素、品质和表现。这个术语也被使用于艺术家或社会的全部活动,就像人们会谈及“生活风格”或“文明风格”那样。

对考古学家来说,风格可见于一种母题或模式,或见于某些可直接把握的艺术品的品质,能帮助人们确定该作品的创作地点和时间,确立不同作品之间或者不同文化之间的关联。在这里,风格是症候性的痕迹,与一件工艺品或一种符号的非审美特征相似。作为文化的一种重要构成部分,人们经常把它当作某种诊断手段来研究,而不是当作自身具有意义的东西。因为在处理风格时,考古学家们相对来说缺少审美和表情(或表现性面相特征,expressive physiognomic)方面的术语。

对艺术史家来说,风格乃是研究的重要对象。他研究风格的内在一致性,研究它的生命史,及其形成和演化的问题。他也会把风格当作作品系年,确定作品诞生地的标准,以及追溯艺术流派之间关系的手段。不过,风格首先是一个带有一定品质和意义表现的形式系统;艺术家的个性,乃至一个团体宽泛的世界观,正是通过这一系统得以显现。风格还是团体成员之间的一种表现载体,通过形式暗示感情的特性,来传达和固定某些宗教、社会和道德生活的价值。除此之外,风格还是创新及特殊作品的个性得以评价的共同背景。通过考察作品在时空中的延续,通过将风格的各种变体与历史事件,及其他文化领域变化中的特征进行比对,在普通心理学和社会理论的帮助下,52艺术史家试图解释风格或特殊风尚的变迁。对个体和团体风格的历史研究,还能揭示形式发展中的典型阶段和过程。

对综合的文化史家或者历史哲学家来说,风格乃是作为一个整体的文化的某种表现,是其统一性的可见符号。风格反映了,或者说投射了集体思想感情的“内在形式”。这里,重要的不是个别艺术家或个别作品的风格,而是在一个重要的时间跨度中一种文化的所有种类的艺术共享的形式和特征。在这个意义上,人们会根据古典、中世纪或文艺复兴的艺术风格中发现的、同样被记载于那些时代的宗教和哲学文献中的共同特性,来谈论那些时代的人。

与艺术家类似,批评家倾向于将风格理解为一个价值术语;这种意义上的风格成了一种品质,因此一个批评家会说某某画家拥有“风格”,或者称某某作家是一个“文体家”。尽管在这种规范性的意义上(主要适用于个体艺术家),“风格”似乎不在艺术的历史研究或人种研究的范围内,却经常在此出现并且予以认真的考虑。这是对成就的衡量,因此也是将艺术和文化作为一个整体来理解的十分妥贴的方式。即使是一个阶段的风格(对大多数史学家来说是一种集体趣味,可见于好的或坏的作品之中),也有可能被批评家们视为某种了不起的成就。对温克尔曼(Winckelmann)或歌德(Goethe)而言,希腊古典风格不是一种形式惯例,而是一种值得珍视的品质达到巅峰的观念,在其他风格中不可能见到,却在希腊原作的罗马复制品中显而易见。某些时期的风格的确以其普遍完美的特征,以其表现内容的极端充足性,给人们留下了深刻印象;这样一种风格的集体创造,就像对某种语言范式的有意识塑造,是真正的成就,并被传承到往后的数代艺术家手中。同样,这种类似的风格在一个宽广的艺术范围中的呈现,通常被认为是一种文化的统一,以及一个具有高度创造性时期的强度的标志。缺乏一种独特性或高贵风格的艺术,53则会被认为是“无风格的”,这种文化也被判定是虚弱的、颓废的。文化和历史哲学家以及某些艺术史家也持有类似观点。

在这些研究风格的方法背后有一个共同的假定:每种风格都对应于一个特定的文化阶段,因此在一种既定的文化或文化阶段,只有一种风格或有限的几种风格。以一个时代的风格创作出来的作品,不可能在另一个时代创作出来。这些假设得到了以下事实的支持:一种风格与一个阶段之间的关联(这可以从少数几个例子中推导出来),总能得到后来发现的对象的证实。无论何时,要是有可能通过非风格的证据来确定一件艺术品的诞生地,那这种证据总会像形式特征那样指向相同的时间和地点,或者指向一个文化上相互关联的地区。某种风格出人意料地出现在其他地区,会被解释为是移民或贸易所致。因此,人们自信地将风格当作追踪艺术品的起源时间和地点的独立线索。在这些假设的基础上,学者们已经建构出一个系统的、尽管尚不完善的画面,涵盖地球上广大地区的各种风格的时间及空间分布。如果一组艺术品被包括在与其诞生时间和地点的位置相应的秩序中,那么它们的风格就会呈现出有意义的联系;这种联系可以跟艺术品之与特定时空中的文化要点的其他特征的关系联系起来,而且经常可以在这一时空被描绘的物质特征中发现。

二

风格往往不是从严格的逻辑意义上来加以界定。与语言一样,风格定义只能指出一种风格或其作者的时间和空间,或者与其他风格之间的历史联系,而不是其独特特征。各种风格的特点不断地变化,它拒斥被系统地归入完整明确的类型中。提出古代艺术究竟终结于何时,中世纪艺术究竟发端于何时的问题是徒劳的。当然,艺术中存在着突然的断裂和反动,但是研究表明,即使在这种情况下,还经常存在着预示、混合和连续性。精确的边界有时只是出于处理历史问题或孤立出某种风格的方便,由惯例来加以固定。在持续发展的溪流中,艺术的分期有可能靠数字来维系——风格一、风格二、风格三之类。54然而,某个被赋予了一个阶段风格的名称几乎很难和一个清晰并广为接受的形态的特征相一致。而与一件未经分析的艺术品直接接触,经常允许我们认出同一个源头的另一个方面,正如我们能够认出一张脸是本国的还是外国的一样。这个事实表明了艺术持续性的程度。这种程度是认识所有有关风格研究的基础。通过仔细描述和比较,通过对一种更丰富、更精细的类型学的塑造(这种类型学通常适用于发展中的连续性),人们就有可能缩小模糊的区域,推进我们对风格的认知。

尽管不存在现成的分析系统,作家们总会根据其观点或问题,强调这个或那个方面;但总的来说,对一种风格的描述是指艺术的以下三个方面:形式要素或母题、形式关系和品质(包括一种整体性的品质,我们不妨称之为“表现”[或“表情”])。

这一风格观念并非任意的构想,而是来自大量研究经验。在将艺术作品与个体或文化联系起来时,这三个方面提供了最宽泛、最稳定,因此也是最可靠的标准。它们与现代艺术理论也最为相契,尽管并不同等程度地契合于所有观点。技巧、题材和材料或许也是某些作品的突出特征,有时也会被包括在风格的定义之中;但是,这些特征并不像形式特征或品质特征那样,对于某个时期的艺术显得那么独特。很容易想象,在材料、技巧和题材方面的决定性改变并不伴随着基本形式的变化。或者,在这些方面保持不变的时候,我们却常常发现它们较少作用于新的艺术目标的变更。切割石头的方法总是比雕塑家或建筑师的形式的改变速度慢。当技法恰好与风格的拓展相吻时,往往是技法的形式踪迹,而不是技法的运用对风格的描述更加重要。材料主要对肌理质感和色彩管用,尽管它们也会影响到形式构思。至于题材,我们也可以发现,相当不同的主题——肖像、静物和风景——却可以出现在同一种风格,以及同一个艺术家的作品中。

55诚然,尽管形式要素或母题对表现来说是最重要、最根本的,它们却不足以描述一种风格。尖拱是哥特式建筑和伊斯兰建筑所共同的形式,而圆拱也是罗马建筑、拜占庭建筑、罗马式建筑以及文艺复兴式建筑所共有的。要想区别这些风格,人们还得寻找其他序列中的特征,最主要的,是要找到在追求一种新效果或者解决一个新问题时,将这些要素组合在一起的不同方式。

尽管某些作家将风格理解为一种可供数学分析的句法或构成模式,但是在实践中,要是缺乏模糊的形容品质的语言,那就无法对风格进行描述。绘画中某些光与色的特征,最适合于用定性术语,甚至是某种中介的(通感的)或面相术的定性术语来加以描写,例如冷与热、欢快与悲哀等等。光暗的习见范围、特殊调色板上的中间色——对一件作品的结构来说极其重要——乃是形式要素之间的独特关系,却无法被整合进一个整体的构成图式之中。一件艺术作品异常复杂,因而对其形式的描述在要点上经常是不完整的,这样的描述不得不将自己限于对少数形式关系的某种宽泛的描绘上。能够区分线条的坚硬与柔软,要比评价线条的实质更加简单,但对审美经验来讲却更加相关。为了风格描述的精确性,这些品质依据其强度被加以分类,或者通过直接比较不同的例子,或者通过诉诸一个标准件作为令人印象深刻的模型,或者,当意见出现分歧时,人们就诉诸当地和外国建筑师或专家们的共识。当人们做出量化评估后,它通常能确定通过直接的定性描述所得出的结论。然而,我们确信,在对待品质时,人们还有待于达到更大程度的精确性。

分析通常采用在当代艺术的教学、实践和批评中流行的美学概念;这些领域中新观念和新问题的发展,常常指导学生的注意力转向以往风格中未被注意的特征。不过,研究其他时代的作品,也会通过发现我们自己时代的艺术中所未知的某些美学变体,56来影响现代的概念。与批评中的情形一样,在历史研究中,将两种风格区分开来,或是联系起来的问题,能够揭示那些出人意料的、微妙的特征,从而引入新的形式概念。文化连续性——某种物理意义上的惯性——的假定,导致了在前后出现的风格中寻找共同的特征,而这些特征在通常的情况下会被认为是形式的对立两极。有时候人们能从相对隐蔽的方面,而不是明显的方面,发现风格的相似性——文艺复兴构图中的线描模式,令人想起更为古老的哥特式风格特征,而在当代抽象艺术中,人们却可以发现与印象派绘画类似的形式关系。

风格分析的精细化部分地来自某些问题,这些问题需要确定更加细微的差异,得到更为精确的描述。例如同一种文化中的地区性变体;年复一年的历史发展过程;个体艺术家的成长,以及老师与学生的作品之间、原本与临本之间的差异。在这些研究中,确定作品系年与归属的标准,经常是物理的或者说外在的——这是考察微妙的症候性细节的事务——但是,在这里,研究的一般趋势一直是寻找某些特征,这些特征既可以用结构的术语,也可以用表现—面相学的术语来加以表述。许多学生相信,表现(或表情)术语都是可以被翻译为形式和品质的术语,因为表现(或表情)取决于特殊形状和色彩,形状与色彩方面的任何细微变化都会引起表现(或表情)的变化。因此形式相应地就被视为一种独特效果的载体(在题材之外)。不过,这两者之间的关系在这里却并不十分清晰。总的来说,风格研究倾向于走向形式与表现的更大程度的相关性。某些描述纯粹是形态学的,就像对自然对象的描述,而装饰性,则以群论(group theory)的数学语言得到刻画,就像水晶体一样。但是,类似“风格化的” “古风的” “自然主义的” “矫饰主义的” “巴洛克的”之类的术语,却是地地道道的人性化语言,指的是艺术创造的方法,暗示着某些表现效果。只有经过类推,某些数学特征才能被刻画为“古典的”和“浪漫的”。

57三

对原始与早期历史文化的风格所做的分析与描述,极大地受到了近代西方艺术标准的影响。然而,人们也许可以说,现代艺术的价值也导致了人们对异域艺术更为同情和客观的研究,而这在五十或一百年前是不可能的。

在过去,大量原始作品,特别是再现性的作品,甚至在敏感的观众眼里也是毫无艺术性可言的;人们认为有价值的只是其装饰以及原始手工业的技术。人们普遍相信,原始艺术只是想要再现对象的幼稚尝试——被无知以及恐怖、怪异的非理性内容所扭曲的尝试。真正的艺术只能在高级文化中才能出现,在这种文化里,对自然形式的知识与一种理性的理想结合在一起,从而为有关人类的图像带来美丽与得体。古希腊艺术和意大利文艺复兴时期的艺术成了判断所有艺术的规范,尽管哥特式艺术的古典阶段后来也为人们所接受。赞美拜占庭艺术的拉斯金(Ruskin)甚至这样写道:只有基督教的欧洲拥有“纯粹而珍贵的古代艺术,而在美国、亚洲和非洲都不存在”。从这样一种观点来看,对原始风格的认真鉴别,或者对其结构和表现的深入研究,都是不可能的。

伴随着西方艺术在过去的七十年里所发生的变化,自然主义式的再现已经失去了其崇高地位。对当代艺术实践以及以往艺术的知识来说,关键的是这样一种理论观点:在所有艺术中,重要的是其基本审美成分,是组合在一起的线、点、色和面的品质及其关系。这些东西有两个特征:它们内在地具有表现性,它们倾向于构成一个融贯的整体。构成融贯(秩序优美)和表现性的整体的倾向,可以在任何文化的艺术中看到。不存在享有特权的内容或再现模式(尽管最伟大的作品,基于我们还不清楚的理由,只能出现在某些风格中)。完美的艺术有可能见于任何题材或风格。一种风格就像一种语言,拥有内在的秩序和表现性,58可以表现不同强度或细腻的主题。这种研究方法是一种相对主义,但并不排除绝对的价值判断;它使得人们在抛弃了一种固定的风格标准之后,在各种框架内做出判断成为可能。这样的观念已经为今天的大多数艺术学生所接受,尽管他们未必以同样的确信来运用这些观念。

作为这种新的研究方法的结果,世界上的所有艺术,甚至是儿童和精神病患者的素描,都成了同一个平台上的表现活动和形式创造活动。如今艺术成了人性统一的最强有力的证据之一。

这种急剧的态度变化,部分地取决于现代风格的发展,在这种风格中,原材料以及创作手法的鲜明单元——画布平面、木框、工具标记、笔触,还有相互关联的形式、图式、颜料粒子以及纯色的区域——成了与再现要素同等重要的东西。甚至在非再现性的风格被创造出来之前,艺术家们也已经更为深刻地意识到了在他所表示的意思之外作品本身审美的—构成的成分。

新风格中的许多东西令人想起原始艺术。事实上,现代艺术家们是最早将土著作品当作真正的艺术品来欣赏的人。立体派和抽象艺术的发展使得形式变成令人兴奋的问题,有助于人们提高对原始作品中的创造性的感知程度。带有高度悲情色彩的表现主义,将我们的眼睛带到更简洁有力的表现模式中;它与超现实主义一道(首先以其想象力中的非理性和直觉为人称道),唤起了人们对原始幻想产品的崭新兴趣。但是,尽管有明显的相似性,现代绘画和雕塑在结构和内容上都不同于原始作品。在原始艺术中属于集体信仰和象征的既定世界的东西,在现代艺术中则作为个体表现出现,带有形式创作的自由和实验态度的印记。然而,由于现代艺术家对坦率和强烈表现的向往,以及对一种更单纯生活的渴望,并以较之现代社会所允许的更具影响的艺术家对集体事务的参与,他们感到和原始人有一种精神上的亲缘关系。

59现代艺术发展的一个结果是忽略以往艺术的内容的倾向;大多数现实主义再现作品只被当作线条与色彩的纯粹构成来加以静观。观众经常对作品的原始意义漠不关心,尽管他也许会通过它们来欣赏一种诗意的和宗教的模糊情感。古老作品的形式及其表现性于是被孤零零地加以观照,而一种艺术的历史则被当作形式的内在发展来重新书写。与这种趋势平行的是,其他一些学者则在神话和宗教文献的基础上,将富有成果的研究带进对西方艺术的意义、象征及图像志类型的探索中去;通过这些研究,人们对艺术内容的知识大大地加深了,人们还从艺术品的内容中发现了与风格特征类似的东西。这些研究强化了以下观点:形式的发展并不自律,而是与变迁中的态度和兴趣相关;而这种态度与兴趣多多少少清楚地体现在艺术的题材中。

……

前言/序言

译后记

一

《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》(Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society)是夏皮罗四卷本自选集中的最后一卷。关于此卷,我曾在夏皮罗《现代艺术:19与20世纪》(江苏凤凰美术出版社,2015年1月版)的译后记里,引用施瓦布斯基的话说:“由于夏皮罗的传奇性——说到这里,他的同事中究竟多少人有资格称得上传奇性呢?——包括他那狂热的,甚至神经质的博闻强记,以及对细节严苛关注的名声,那些等待其承诺要出版的第四卷的人,有理由担心这一决定性的举动,能不能在作者的有生之年实现。与人们预料的相反,此书愉快地出现在人们面前,正好赶上夏皮罗90岁生日!”(Barry Schwabsky, “Resistance: Meyer Schapiro�餾 Theory and Philosophy of Art”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 55, No. 1 [Winter, 1997], pp.15)

《艺术的理论与哲学》毫无疑问是夏皮罗一生的最终决定。是他在前三卷艺术史研究自选集的基础上,对艺术史方法的一次回顾和总结。在此之前,前三卷的出版非常顺利,我们从其间隔的时间上就能看出:《罗马式艺术》(Romanesque Art, 1977)、《现代艺术:19与20世纪》(Modern Art: 19th and 20th Century, 1978)、《古代晚期、基督教早期和中世纪艺术》(Late Antique, Early Christian and Medieval Art, 1979)。从第三卷到第四卷,人们等待了整整十五年!它的出版耗时日久,艰难异常。

选本由十一篇论文构成。《视觉艺术符号学中的某些问题:图像符号的场域与载体》(1969)处理的是图像符号学的问题,正如作者开篇就指出的那样:我的主题是图像符号中的非模仿性因素及其在符号建构中的作用。这些因素在多大程度上是任意的,在多大程度上又存在于图像制作与图像感知的有机条件中,这些都还不甚清楚。它们当中有些是历史地发展起来的,例如边框,有着极其多样的形式;但是,尽管很明显是惯例使然,它们却不是理解图像所必须学习的知识;它们甚至还有可能拥有某种语义值。(Meyer Schapiro, Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society, New York: George Braziller, 1994, p.1)论文所说的绘画的场域(field),其要素包括:图底、边框、位置、方向和形制;形制又包括形状、比例、轴线、尺寸等。论文所说的符号载体,则包括由墨水、颜料所构成的点、线、面等图像实体(image�瞫ubstance)。尽管从今天的有利角度看,文章所涉及的图像符号学知识稍显简略,但它却是该主题最重要的原始文献之一。夏皮罗将它放在开篇,自然有他的道理;对此,笔者只能感喟无从领略其精义曲致,只好让符号学家们去探索它的渊深博大了。

选集的第二篇论文是《论完美、融贯及形式与内容的统一》(1966)。本文的目的是要检验作为一个整体的艺术品的某些品质的归属问题,亦即完美(perfection)、融贯(coherence)以及形式与内容的统一(unity);它们通常被认为是美的条件。这些品质无疑植根于对整体结构的直观之中,对它们的判断却经常随着对象持续经验的变化而变化。它们从来得不到完全的确认,有时候却可以通过简单的新观察就加以否定。作为价值标准,它们不是严格的或不可或缺的;世界上存在着缺乏这些品质的伟大作品。例如,人们可以发现许多作品非常融贯,却无法打动我们,而一件杰作却可能包含着不融贯的地方。艺术中的秩序与科学中的逻辑类似,是一种内置的要求,却不足以赋予一件作品以伟大的勋章。艺术中存在着沉闷和有趣的秩序,平凡和优雅的秩序,充满惊奇感和微妙关系的秩序,当然还有普通和陈腐的秩序。(Ibid., p.33)此文与其说正面立论,还不如说深刻地检视了流行于艺术史和艺术批评中的种种假设;与其说论证艺术品的完美、融贯,以及内容与形式的统一,还不如说推翻了与论题相关的大量习见。但批评性地考察这些假设,并不会导致审美任意性(或者也可以进一步称其为美学虚无主义),因为,尽管作为个人,他对艺术品的这些品质的认知总是不完整的,但人们却可以寄希望于集体合作,寄希望于在经过一个时间段以后,可能就某些品质达成相对一致的共识。

众所周知,《风格》是夏皮罗的名篇,是他为《今日人类学:百科全书条目》(Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory, ed. by A. L. Krober. Chicago: University of Chicago Press, 1953)一书中的“风格”(Style)所撰的词条。它是艺术史(论)文集的选家们必选的力作。不过,很少有哪个选本会刊印足本。中文里也有选本发表,但不到全文的五分之一。因此,我们很高兴利用夏皮罗选集的中译本出版之机,将这一鸿篇巨制的整体面貌呈现出来。对于这篇本身就是百科全书式的大作,我认为任何概括性的介绍都不可能是全面的。所以,读者最好自己去阅读。我还建议,此文可以当作艺术史专业学生,或者对艺术史感兴趣的非专业学生的入门读物,因为它对艺术史这一学科的最关键术语,作了至为清晰的梳理,不啻为一部浓缩了的西方艺术史学史。

有鉴于此,我不再概述此文的内容。而是就一个本人感兴趣的话题,作一点补充说明。读者可能与我有同样的感觉:即除了对《风格》体现出来的博大精深印象深刻外,作者那种纵横捭阖、清晰明快的分析和判断,更令人拍案称绝。我认为,这一点得益于夏皮罗浩瀚的知识体系,严谨的学术架构,以及对几乎所有艺术现象热情探索的兴趣,尤其得益于对现代艺术的鉴赏和研究。

夏皮罗治学风格的形成,当然与他本人的人格和气质分不开,也与他对那个时代的当代艺术——亦即我们现在通常所说的现代艺术——的关注密不可分。这使他避免了古典学者相对而言常常不可避免的保守和僵化,也使他对所有时代的艺术,包括古代和中世纪艺术,保持着出类拔萃的感受力。对一个以罗马式艺术、古代晚期、基督教早期和中世纪艺术为主要专业研究领域的“古典”学者来说,夏皮罗高度重视现代艺术这一点,在艺术史界几乎可以说是绝无仅有的。夏皮罗对现代艺术的关注,已被证明乃是他治学生涯的最大亮点。这特别表现在:

他突出了现代艺术的视野在古典研究中的价值。夏皮罗曾反复提到这一点,但在《风格》里这一点得到了极大的强调:(风格)分析通常采用在当代艺术的教学、实践和批评中流行的美学概念;这些领域中新观念和新问题的发展,常常指导学生的注意力转向以往风格中未被注意的特征。不过,研究其他时代的作品,也会通过发现我们自己时代的艺术中所未知的某些美学变体,来影响现代的概念。(Ibid.,pp.5556)“研究其他时代的作品”,“发现我们自己时代的艺术”,进而“影响现代的概念”,这样的个案不难发现。罗杰·弗莱就是一例。他从早期文艺复兴艺术(所谓意大利原始画派)那里,甚至从拜占廷艺术中,发现了现代画家塞尚,就是最著名的例子(关于弗莱对塞尚的发现和研究,详见《塞尚及其画风的发展》,沈语冰译,广西师范大学出版社,2009年版;《弗莱艺术批评文选》,沈语冰译,江苏美术出版社,2010年版)。现代艺术影响古典研究的例子,最明显地体现在夏皮罗本人的探索中。总的来说,夏皮罗不是一个极端的现代主义者,也不是那种偏狭的古典主义者:他的艺术史研究达到了在这两者之间相互观照、相互发明的理想境界。因此,他能够对现代艺术的意义,做出极其精确的判断,也就不足为奇了:对原始与早期历史文化的风格所做的分析与描述,极大地受到了近代西方艺术标准的影响。然而,人们也许可以说,现代艺术的价值也导致了人们对异域艺术更为同情和客观的研究,而这在五十或一百年前是不可能的。(Ibid., p.57)从夏皮罗的例子中,我们似乎可以得到一些基本教训:一、 如果没有西方现代艺术,世人仍然会认为所有原始艺术或非西方艺术都只是幼稚的再现艺术;有了现代艺术的视野,人们才能重新认识原始艺术和非西方艺术深刻的表现性。世界美学从此从古典美学(强调再现的客观性),向现代美学(强调表现的主体性)演化。不懂现代艺术,对古代及非西方艺术的认识也将大打折扣。

二、 当西方主流艺术从强调现代艺术的媒介性和表现性,向当代艺术的物性和观念性转向时,我们在理念、建制、实践和理论方面又落后了一步。假如我们在21世纪补课19世纪的艺术史学科建制,却无视西方现代艺术,那么,22世纪我们将不得不补课20世纪的现代艺术,23世纪又将补课21世纪的当代艺术。我们将永远处于补课和追赶之中。

类似的教训,夏皮罗曾在别的语境里反复提到过。例如:打开往昔艺术的钥匙是当代艺术,只有那些能对新艺术作出回应的人才能很好地判断古老艺术,这已经是批评界的常识了。而这正好是只有熟悉古代艺术才能判断当代艺术的古典教条的倒置。人们想到了布克哈特(Burckhard)和温尔克曼(Winckelman)之类的杰出人物,他们能深刻理解往昔艺术,却忽略或误判他们自己时代的艺术。(Ibid.,p.132)在夏皮罗看来,伯纳德·贝伦森也许是遭受这种教条之苦的一个典型。虽然夏皮罗对贝伦森的批评超出了眼下这一主题,但是,在他的各项批评中,或许没有一项像他指责贝伦森趣味偏狭和智性固结那样严厉。确实,作为一个对古典艺术中的笔触和线条等形式要素研究有素的专家,贝伦森却对他那个时期的当代艺术无动于衷,甚至颇为反感,这不能不说是一个遗憾。夏皮罗说:贝伦森作为一个理论家与批评家,其令人失望之处在于,他止步不前,尽管在一些问题上他会变得越来越敏锐。一些特定的片语,比如说“想象中形成的感觉”、“愉悦”和“触觉价值”,会重复出现,它们毫无深层次含义,只是作为个人的陈腔滥调而强加在任何种类的问题之上。这些观念在首次用来解释意大利艺术的最优秀特点之后,它们又会被他莫名其妙地当作依据,去谴责当代艺术的最优秀特点。在那些写于1890年代的杰出论文和著作之后,他的艺术思考便再无长进。(Ibid., pp.212213)对我个人而言,《批评家弗罗芒坦》是这个集子里最让我感到欣喜的佳构。除了我在后面将要重点讨论的作品与艺术家个人之间的关系这一话题外,这篇精美雅致的文章,涉及夏皮罗对批评或鉴赏方法对于艺术史的重大价值的考量,更一般地说,涉及夏皮罗本人对艺术史和艺术批评之间关系的深刻思考,以及,不妨这么说,涉及夏皮罗本人的治学风格,他在艺术史界的鲜明形象的自我写照。

此文开篇就拈出了一个关键论题:兼有批评家才能的画家何其稀有,以此类推,拥有批评家专长的艺术史家也不常见(尽管这个类推是我做出的,却隐含在夏皮罗的论述中):《比利时与荷兰的老大师们》(The Old Masters of Belgium And Holland, 1963)是这类著作中的第一本,也许是唯一的一本:一位成就卓越的艺术家兼一流作家对绘画的批评性研究。(Ibid.,p.103)欧仁·弗罗芒坦(Eugene Fromentin, 1820—1876)是法国画家兼作家。作为小说家,弗罗芒坦的地位可能高于他作为画家的地位(福楼拜视他为一流作家)。仅凭这双重身份,他就值得后人关注。夏皮罗说:“别的小说家和诗人也能就绘画写出高妙的文字,但是他们缺乏弗罗芒坦对绘画手艺的那类知识。同样,只有很少的伟大画家留下了对其艺术的观察,他们通常没有能力,或者根本不关心要赋予他们的艺术以明确的文学形式。然而,弗罗芒坦的卓越地位并不仅仅在于如下事实:他将画家的经验与作家的技能有效地结合起来了。”(Ibid.)

人们也许会怀念那个博学鸿儒兼通手艺的巨人时代,但近代以来,随着社会分工的日渐明细,兼通手艺与博学的人越来越寥若晨星。合画家和作家于一体的弗罗芒坦,堪称凤毛麟角。正是画家这一身份,使他得以一流批评家的眼力来看待历史上的那些伟大作品。在这个意义上,弗罗芒坦是以一个批评家的姿态来从事艺术史研究的——他研究的,无一例外,都是远早于他自己时代的那些老大师们。细观夏皮罗的这一开篇,他之钟情于弗罗芒坦——尽管他在行文中不止一次地提到弗罗芒坦不是那种一流的画家——也许正在于这样一个隐藏的初衷里:夏皮罗,试图通过弗罗芒坦,将他自己作为批评家的艺术史家的形象刻画出来。或者,不妨这么说,通过弗罗芒坦,他得以把自己认同的那个艺术史书写传统塑造出来。让我们读读以下段落,其微辞奥旨,值得再三吟味:只有一个终身以绘画为志业的人,才能像他那样以最细微的洞察力来观看绘画。他的书优点远不止是其手艺知识,而是一种持续的甄别和判断的态度;这种甄别和判断又是建立在对作为感觉对象的绘画肌理所作的敏锐而孜孜不倦的观察之上,就像音乐家对声音的倾心关注一样。与此同时,他又以令人惊叹的同情理解的力量,穿透到艺术家的人格或道德天性之中(用弗罗芒坦自己的老式术语)。他对品质、色调、色彩与形式的紧密关系的精确标点,远不止是描述或分析;它们从他对作品整体的直接品味中流溢而出,而这种品味又有待后人对作品严格审视的延续和检测,旨在对艺术家的面相作出更为精确的洞察。在艺术批评的全部文献中,就知觉的强度而言,还没有人可以与他相媲美。(Ibid.,p.103104)在一系列著述中,夏皮罗都断言了这样一个观点:作品乃是艺术家的个人物品。这一断言是什么意思?在夏皮罗关于海德格尔与凡·高的语境里,笔者将作详论。但此刻,让我们先满足于一个笼统的见解:艺术品乃是艺术家的精神创造物,是其人格与个性的载体。仅就这一点而言(夏皮罗的观点当然远不止是这一点),夏皮罗拈出弗罗芒坦便有了高度的自觉性。在弗罗芒坦之前,世人也许还沉浸在由黑格尔(Hegel)和丹纳(Taine)所构筑的艺术哲学的迷药之中。弗罗芒坦的历史意义,由此可见一斑。

这个选集中最著名,同时也是被诸多文集选用最多的文本,当然要数《作为个人物品的静物画——一则关于海德格尔与凡·高的札记》。由于它的重要性,我将对它以及《再论海德格尔与凡·高》,放在第二、三部分单独加以讨论。

用户评价

这本书的视角之新颖,颇有“旁观者清”的意味。它没有拘泥于传统的艺术史叙事,而是将目光投向了艺术生产背后的社会结构与权力关系。作者敏锐地捕捉到了艺术家群体在不同社会阶层中的位置变迁,从宫廷御用画师到独立创作者的身份转型,以及这种转型如何反过来塑造了他们作品的内容与形式。书中对“赞助人制度”的瓦解与“艺术市场”的兴起所带来的冲击分析得入木三分,这部分内容让我深刻认识到,艺术从来不是真空中的存在,它始终与经济基础和政治气候紧密相连。此外,作者还穿插了大量对特定艺术家的社会行为和公众形象的解读,揭示了艺术家如何通过自我营销和公关策略来构建其“天才”光环,这无疑是对艺术神圣性的有力祛魅。这种将社会学分析工具引入艺术史的写作手法,使得全书充满了一种批判性的张力,让人在阅读时不得不重新审视那些被奉为圭臬的艺术经典。总体而言,它提供了一个观察艺术生态的全新且极富现实意义的镜头。

评分总的来说,这是一部具有罕见广度与深度的作品,它成功地架设了一座连接艺术作品与人类理性思考的坚固桥梁。作者在全书的脉络中始终保持着一种对“人类境况”的关切,即将艺术视为人类试图理解自身、超越自身局限的一种根本努力。书中对不同时代艺术理论的梳理,绝非简单的文献综述,而是一场关于认知、感知与意义构建的哲学辩论。特别是关于“审美经验的公共性与私人性”的讨论,让我对当代艺术中强调观众参与的现象有了更深刻的理解。阅读此书的感受,就像是参与了一场长时间、高水平的学术沙龙,你不仅吸收了知识,更重要的是,你的思维方式被这种提问和分析的严谨性所重塑。它需要的不仅仅是翻阅,而是沉潜与反复咀嚼,因为它所触及的,是艺术何以成为人类文明基石的根本性问题。

评分这是一本深入探讨艺术本质的著作,作者的行文如同一位经验丰富的向导,带领读者穿梭于错综复杂的艺术史迷宫。书中对不同历史时期艺术风格的演变,特别是从古典主义的严谨到浪漫主义的激情,再到现代主义的颠覆性探索,进行了细致入微的剖析。它不仅仅罗列了艺术家的名字和他们的作品,更重要的是,它试图挖掘隐藏在这些表象之下的深层逻辑——那些驱动风格更迭的社会、技术与哲学思潮。尤其令人印象深刻的是,作者对“何为美”这个永恒问题的探讨,从柏拉图的理念世界到康德的无功利判断,再到尼采对权力意志的解读,构建了一个宏大而又自洽的理论框架。读完后,我感觉自己对那些耳熟能详的艺术作品有了全新的理解,不再是简单地欣赏其视觉效果,而是能够洞察其背后的时代精神与创作者的深刻意图。对于任何想要超越表面欣赏,真正进入艺术哲学殿堂的爱好者来说,这本书无疑是敲门砖,它教会你如何“看”艺术,而非仅仅是“瞧见”艺术。这种由表及里的探究方式,极大地提升了阅读的层次感与智力上的满足感。

评分阅读体验上,这本书的节奏把控得极其精妙。它不像某些学术专著那样晦涩难懂,充斥着无法穿透的行话。相反,作者的文字流畅且富有画面感,即便是阐述最复杂的哲学概念,也能通过生动的例子和恰当的比喻加以阐释,使得非专业读者也能轻松跟上思路。例如,在讨论风格的“原创性”与“模仿性”这一悖论时,作者引入了早期文艺复兴时期手工艺传统与后世个人主义创作观的对比,使得抽象的理论讨论变得具体可感。书中引用的文献资料看似庞杂,但组织得井井有条,既有对黑格尔辩证法的运用,也不乏对现象学美学的借鉴,显示了作者深厚的跨学科功底。我尤其欣赏作者在关键节点设置的“停顿与反思”部分,这些地方往往抛出一个发人深省的问题,促使读者暂停阅读,将书中的理论投射到自己熟悉的艺术经验上。这使得阅读过程变成了一场持续的、主动的思辨之旅,而非被动的知识接收。

评分这本书最让我震撼的是它对“风格”这一核心概念的解构。我们习惯性地用“巴洛克”、“印象派”等标签来划分艺术史,但作者挑战了这种僵化的分类法,指出风格的形成往往是断裂的、充满偶然性的,而非线性的累积。书中详尽论述了技术革新——比如油画媒介的改进、印刷术的普及——如何成为风格突变的催化剂。作者提出了一种观点:风格的诞生,往往是艺术家个体对时代精神的某种“误读”或“过剩反应”的结果。这种将风格视为一种动态的、带有主体能动性的“事件”而非固定的“范式”的观点,极大地拓宽了我的视野。在探讨不同地域风格差异时,书中没有陷入文化决定论的窠臼,而是精妙地平衡了文化特质与艺术家的个人选择之间的辩证关系。对于那些总想在艺术作品中寻找唯一确定性意义的人来说,这本书无疑是一剂清醒剂,它展示了艺术的丰富性恰恰来源于其内在的不确定性与多义性。

评分书不错,值得购买,快递给力

评分??艺术的理论与哲学:风格、艺术家与社会 不错的书

评分这个凤凰系列的特别高大上

评分非常非常喜欢的一本书

评分没有看呢

评分书不错,很好,可以的,明显....

评分送的奇慢,也不怪送货的,这一片他一个人负责几个区。

评分没毛病。在京东购物,没毛病。你值得信赖。

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有