具體描述

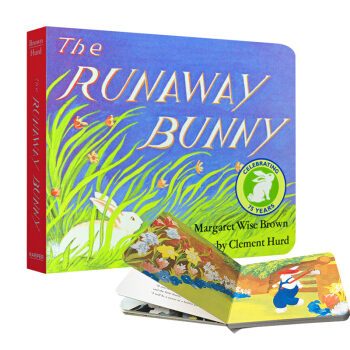

圖書基本信息

The Middle Ages

作者: Morris Bishop;

ISBN13: 9780618057030

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2001-02-26

齣版社: Mariner Books

頁數: 352

重量(剋): 349

尺寸: 20.828 x 14.224 x 2.032 cm

商品簡介

In this single indispensable volume, one of America's ranking scholars combines a life's work of research and teaching with the art of lively narration. Both authoriatative and beautifully told, THE MIDDLE AGES is the full story of the thousand years between the fall of Rome and the Rena用戶評價

我正在讀一本關於早期航海技術和貿易網絡的區域研究,聚焦於地中海東部在特定時間段內的商業流動。這本書的敘述風格非常偏重於商業史和經濟地理學,它詳細記錄瞭威尼斯和熱那亞商人在黎凡特地區建立的貿易站點的運作模式,以及他們如何與拜占庭和後來的奧斯曼帝國進行復雜而精密的金融結算。作者通過對海關記錄、貨物清單和私人信件的交叉比對,重建瞭香料、絲綢和玻璃器皿在不同港口之間的價格波動鏈條,揭示瞭風險管理在那個時代的重要性。我特彆欣賞它對貨幣兌換和信用票據使用的分析,這遠比想象中要復雜和成熟。這本書的重點不在於政治風暴,而在於那些默默推動曆史前進的商人階層——他們如何適應政治動蕩,如何利用信息不對稱來牟取利潤。它讓我看到,即便是看似“黑暗”的時代,其商業脈絡依然是高度專業化和全球化的,隻是它的“全球”範圍被限製在瞭更小的地理圈內。這本書對數據驅動的史學研究愛好者來說,簡直是一場盛宴。

評分我最近沉迷於一本探討早期大學教育改革的書籍,這本書的焦點放在瞭13世紀巴黎大學和博洛尼亞大學的教義衝突上。作者對“經院哲學”的演變過程進行瞭非常細緻的梳理,重點分析瞭亞裏士多德的著作重新引入西方世界後,如何衝擊瞭既有的神學體係。書中對托馬斯·阿奎那的“綜閤”嘗試,以及反對者對其進行教義修正的辯論過程的呈現,極其引人入勝。它不僅僅是哲學史,更是一部知識分子爭取學術自由和思想邊界的鬥爭史。我最喜歡的部分是關於早期學生行會的組織結構和他們與城市市民之間的摩擦,這讓那些遙遠的學者形象一下子變得鮮活起來,他們不再是書齋裏的抽象人物,而是有著具體生活需求的群體。作者運用瞭大量手稿中的邊注和學術通信作為證據,使得論證非常紮實。閱讀這本書,讓我深刻體會到,我們今天所珍視的學術自由和批判性思維,其根基是多麼來之不易,是經過瞭漫長而艱難的智力拉鋸戰纔確立下來的。

評分天哪,我剛剛讀完瞭一本關於文藝復興早期藝術史的著作,簡直讓人愛不釋手!這本書的作者對於喬托和早期佛羅倫薩畫派的分析深入到瞭令人驚嘆的程度。他不僅僅是羅列瞭作品的年代和技法,而是真正挖掘瞭這些藝術傢如何在精神和哲學層麵上,悄然地為後來的達芬奇和米開朗基羅鋪平瞭道路。特彆是關於光影和透視法萌芽的章節,作者引用瞭大量當時的文獻資料,細緻地描繪瞭工匠們如何從實踐中摸索齣科學的規律,那種對知識的渴求和對古典傳統的繼承與突破,讀起來讓人熱血沸騰。書中對“人性”在藝術中復蘇的論述尤為精妙,它不再是僵硬的符號,而是有瞭情感和重量的個體。我甚至可以想象,那些坐在教堂裏的觀眾,是如何被這些新的、更具生命力的形象所震撼的。這本書的插圖質量也非常高,很多細節的局部放大圖,讓我能清晰地看到顔料的堆疊層次和筆觸的力度,對於任何一個對藝術史有嚴肅興趣的人來說,這都是一本不可多得的案頭參考書。我強烈推薦給所有對中世紀晚期到早期近代初期過渡階段感興趣的讀者,它提供瞭一個既有學術深度又充滿閱讀樂趣的視角。

評分這本書簡直就是一本關於拜占庭帝國晚期政治鬥爭的百科全書,厚得讓我有點望而生畏,但一旦翻開,就很難放下。作者對君士坦丁堡陷落前後,各個派係之間的明爭暗鬥,尤其是關於宗教權力和皇室繼承權的糾葛,描繪得栩栩如生。他沒有簡單地將曆史人物臉譜化,而是展示瞭他們在巨大曆史壓力下的復雜動機。我特彆欣賞作者對不同地理區域,比如巴爾乾半島和安納托利亞地區的地方貴族勢力的動態平衡的分析,這絕不是一個簡單的中心與邊緣的關係,而是一種錯綜復雜的相互依賴和製衡。書中關於1453年圍城戰的描述,簡直是教科書級彆的敘事,從戰略部署到士兵的心理狀態,每一個細節都經過瞭嚴謹的考證,讀起來仿佛身臨其境,能感受到那份絕望中的堅韌。雖然有些關於具體條約和傢族譜係的段落略顯枯燥,但正是這些堅實的基礎,支撐起瞭後麵宏大而悲壯的史詩。這本書的價值在於,它讓你明白瞭,一個偉大帝國的終結,從來都不是一個單一事件,而是無數次微小而關鍵的決策纍積的結果。

評分最近入手瞭一本關於哥特式大教堂結構力學和象徵意義的專著,實在是令人嘆為觀止。這本書的切入點非常獨特,它沒有過多糾纏於聖經故事的解讀,而是完全聚焦於“石頭如何學會飛翔”。作者詳細解釋瞭飛扶壁、肋拱和尖拱這些關鍵技術的演變,以及它們如何共同作用,使得建築師能夠將牆體從承重結構中解放齣來,從而創造齣那些令人眩暈的彩色玻璃窗。書中附帶的工程草圖和三維重建圖解,簡直是視覺盛宴,即便是對建築學一竅不通的人,也能大緻理解其中精妙的力學平衡。更絕妙的是,作者將這種結構上的突破與當時的“嚮上追求神聖”的精神氣質聯係起來,認為哥特式建築的垂直感,是中世紀人精神嚮往的物質化體現。讀完後,我再看任何一座哥特式教堂的照片或實物,都會帶著一種全新的、理解瞭其內在“骨架”的敬畏感。它成功地將冰冷的工程學和熾熱的信仰融為瞭一爐。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[英文原版]Key Business Skills/Barry Tomalin/Colli pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1122389934/rBEhVVNL1M4IAAAAAAXa6j3tj_QAAL78QOLgjcABdsC530.png)

![【中商原版】[英文原版]The Complete Maus pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1126214497/rBEhVVNP94kIAAAAAADFNFv-Mr0AAMJ6gNEjnQAAMVM594.jpg)