具体描述

基本信息

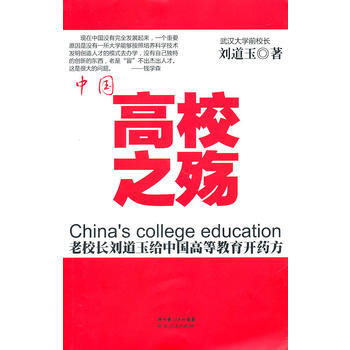

书名:中国高校之殇

:25.00元

作者:刘道玉

出版社:湖北人民出版社

出版日期:2010-09-01

ISBN:9787216064484

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.322kg

编辑推荐

老校长刘道玉给中国高等教育开药方

内容提要

本书是武大老校长刘道玉继《一个大学校长的自白》后又一针对中国教育问题的力作。作者满怀对中国教育的热忱,从四个方面“大学理念”“教育体制”“校长遴选”“学术舞弊”对中国高等教育的问题进行了全面而深入的剖析,并由此指明中国高等教育改革的方向,给中国高等教育开出了一剂良方。

目录

前言

篇 大学理念之惑

中国教育中的“高、大、全”

相关链接:中国科技大学原校长朱清时谈高校扩招之祸

相关链接:学者丁学良历数中国高校问题

世界一流大学的建设

大学精神的重建

80年代的武大精神——《21世纪经济报道》专访刘道玉

中国高校功能定位刻不容缓

重点大学的使命和责任

第二篇 教育休制之弊

大一统体制阻碍中国高等教育

现在大学变成了衙门——《南方人物周刊》专访刘道玉

相关链接:华裔数学家丘成桐炮轰中国高校

控制与计划不可能振兴教育

独立自主:教育体制改革的方向

第三篇 校长遴选之误

中国应当怎样遴选大学校长

怎样领导好一所大学

大学校长必须是教育家

相关链接:粱文道记述港大老校长高锟

中国为什么不能产生的教育家

第四篇 大学学术之浮

官学不分是学术腐败的病灶

高校学风亟待整肃

相关链接:易中天谈教授评选

我们需要怎样的教学评估

相关链接:广西师大教学评估闹剧

大学本科该如何培养人才

大学应实行创造性教学

第五篇 教育改革之难

中国需要一场真正的教育体制变革

——《经济观察报》访谈刘道玉

教育改革需要从启蒙开始——《广州日报》访谈刘道玉

彻底整顿高等教育的十意见书

中国研究生教育必须大力整顿和改革

后记

作者介绍

刘道玉,1933年11月24日生,湖北省枣阳市人,中共党员,教育家、化学家、社会活动家。自1966年起,先后担任武汉大学副教务长、党委副书记、国家教育部党组成员兼高等教育司长、武汉大学党委副书记、常委副校长、校长。曾氏中共第十届和十二届全国代表大会代表,全国人大

文摘

序言

用户评价

这本书的封面设计倒是挺吸引人的,那种带着斑驳光影的旧照片质感,一下子就把人拉回了某种怀旧的氛围里。我拿到手的时候,首先注意到的是作者对细节的把控,比如内文排版时那种略带克制的留白,读起来眼睛不会那么累。当然,最重要的还是内容本身带来的冲击力。这本书似乎在探讨一种集体性的失落感,那种在宏大叙事下被有意无意忽略的声音。它不像某些畅销书那样用激烈的语言去批判,反而是用一种近乎冷静的叙事,将那些我们习以为常的、却又隐隐作痛的现象层层剥开。我记得其中有一章,详细描述了某地一所老校区拆迁的故事,文字里流露出的那种对历史沉淀物的尊重和惋惜,让人读完后久久不能平静。那种对“失去”的描绘,与其说是控诉,不如说是一种深沉的记录,记录了那些在快速发展中被舍弃的价值和记忆。整体来看,它提供了一个独特的视角,让我们反思我们所处的环境,以及我们如何看待“进步”这个概念。

评分这本书的阅读体验是渐进式的,初读时可能觉得文字略显平铺直叙,但随着阅读深入,那种暗流涌动的力量感便会逐渐显现。作者的笔触如同一个技艺高超的制茶师,将苦涩的原料,通过精确的火候控制,最终呈现出一种回甘悠长的韵味。我发现它在结构设计上也颇具匠心,不同章节之间看似独立,实则环环相扣,共同指向一个核心的命题。例如,对科研评价体系的剖析,紧接着就是对青年学者生存状态的描绘,这种逻辑上的递进,让读者能够清晰地把握问题的来龙去脉。我身边很多朋友也读了,大家讨论的焦点往往集中在那些“为什么会这样”的追问上,而非仅仅停留在“是什么”的表象。这本书的价值,就在于它激发了我们去探究现象背后的深层结构性原因,它迫使我们跳出日常的喧嚣,进行一次冷静的、带有批判性的思考。

评分这本书带给我最大的启发,在于它对于“文化惯性”的剖析。它并没有将所有问题都归咎于政策的失误或是个人的道德滑坡,而是深入挖掘了长期以来形成的一种教育文化中的痼疾,那种代际相传的思维定势和行为模式。作者似乎在提醒我们,很多看似偶然的事件,其实都是结构性缺陷的必然产物。我尤其欣赏作者对于历史语境的尊重,他没有用当下的标准去苛责过去,而是尝试去理解在特定历史阶段,人们是如何做出选择的,又是这些选择如何塑造了今天的局面。这种深沉的历史观,使得全书的论述摆脱了肤浅的指责,上升到了对文化传承与革新的哲学思考层面。读这本书,就像进行了一次深度的文化考古,我们不仅看到了表层的砖瓦,更触摸到了支撑这座“大厦”的基石的裂痕。这是一部需要慢下来细品的作品,它的价值需要时间去沉淀和发酵,才能真正体会到它的厚重。

评分读罢全书,我最大的感受是作者那种近乎学术研究的严谨与人文关怀的柔软的完美结合。它并非一本教科书,却比许多严肃的社会学著作更具穿透力。特别是其中关于人才流失和学术生态的部分,作者没有简单地用数据堆砌,而是通过几个极具代表性的个体案例,构建了一个立体的困境模型。这些案例的选取非常巧妙,涵盖了从一线教师到行政管理人员的不同层面,使得我们看到的不是一个孤立的问题,而是一张相互交织的复杂网络。我尤其欣赏作者在处理敏感议题时的措辞,那种既不回避矛盾、又不陷入无谓口水战的平衡感,着实体现了作者深厚的文字功底和对议题的深刻理解。每次合上书本,我都会思考,我们究竟是为了追求某种外在的“光鲜亮丽”,而牺牲了多少内在的“根基”?这本书更像是一面镜子,映照出一些我们不愿正视的现实,要求我们进行一次深刻的自我审视。

评分从文学手法上来说,这本书的叙事节奏控制得非常到位,它没有采用那种戏剧化的冲突来吸引眼球,而是依靠一种如同纪录片般的真实感来抓住读者的心。其中有几处运用了蒙太奇式的场景切换,将不同地域、不同层级的教育图景并置,这种对比极具张力。比如,当描述某地高投入的硬件设施时,紧接着就转场到另一个地方因经费紧张而不得不紧缩开支的教学场景,这种强烈的反差,比任何直接的评论都更有说服力。这本书的文字是冷静的,但情感的底色却是热烈的,那是一种对教育理想的深切眷恋和不甘。它让人感觉作者是以一种“局内人”的视角在书写,充满了理解和无奈,但也正因为这种克制,使得文字的力量得到了最大化的释放。读完之后,你会觉得仿佛经历了一场漫长的、关于“理想与现实”的辩论,而作者只是提供了一个极其有力的论据集合。

评分批判入木三分 然而改变不了

评分商品很好,质量到位,内容喜欢,就是有点慢。

评分还是很不错的译本小书啊看看人家

评分还是很不错的译本小书啊看看人家

评分批判入木三分 然而改变不了

评分物美价廉,喜欢。

评分此用户未填写评价内容

评分很不错的一本书

评分很不错的一本书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运(精装修订版) [美]贾雷德戴蒙德 97875327653 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11075275275/5844c09cN34bc095c.jpg)