具体描述

编辑推荐

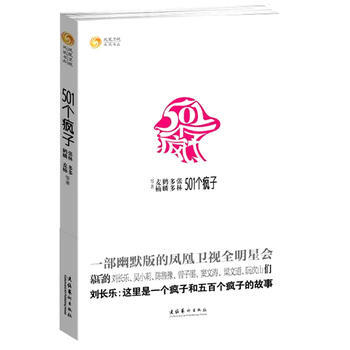

《501个疯子》:一部幽默版的凤凰卫视全明星会,幕后的刘长乐、吴小莉、陈鲁豫、曾子墨、窦文涛、阮次山们,刘长乐:这里是一个疯子和五百个疯子的故事。当家主播互相爆料,众多嘴自揭家短。

内容简介

《501个疯子》是一本凤凰“疯子”们逸闻轶事的大集合。凤凰的“疯子”既有管理层,也有名主播、名记者,更有名嘴大拿,他们的家事、糗事、乐事、疯事以及正传不便录入的各类故事,都在这里被互相挖掘爆料出来。很多篇章更由陈鲁豫、窦文涛、吴小莉、曾子墨、闾丘露薇等人执笔,亲述在凤凰家长里短的“疯”。

正如凤凰卫视刘长乐老板所言,这里是一个疯子和五百个疯子的故事。

媒体推荐

上海解放不久,十里洋场灯红酒绿,八路军土包子进城,被有些人看不起,我们家住在法租界洋房里。上海人说,大军不会用抽水马桶,坐在上面拉不下屎,只好蹲在上面解手。

我问了父亲,是真的吗?父亲说,我们土是土点儿,可也不会蠢到那地步。

——刘长乐

有一次,我在公司走廊里大着嗓门冲许戈辉喊:“狗日的,等等我!”

碰巧那天有内地电视台的同行在参观凤凰,一行人看到我正要打招呼,却清清楚楚听到我嘴里的3个字,不由露出惊愕的神情。我这才意识到,我俩之间的称呼难登大雅大堂。

——陈鲁豫

一位香港服装师提议,让我时尚一点,新潮一点——她是位18岁的小女孩——所以她给我找了一个绒毛大领结,领结两端还带着两个坠子,看上去活像一只大兔子。后来北京方面说,文涛你穿那东西不好看。旁边有个小子添油加醋,说他就那德行,穿什么都糟蹋!

——窦文涛

2001年我加盟凤凰时,凤凰流传一句话:“女人当男人用,男人当牲口用!”

刘老板是消息*灵通人士,这样精辟的话自然不会漏掉。不久后刘老板夸耀:“连我们主持人都说,在凤凰女人当男人用,男人当牲口用!”老板话音刚落,我插了一句:“老板你不知道,现在早就是女人直接当牲口用了。”此后我这句话被刘老板在无数场合转述。

——曾子墨

在俄罗斯采访胡锦涛主席时,他看见我说:“你怎么样,你好吗?看你去伊拉克采访,既为你的精神打动,又确实很为你担心,后来知道你安全回来了心里才踏实。我送你两句话,事业要追求,安全也要保证。好不好?”那一刻我好感动,觉得他就是一个疼爱孩子的家长。

——闾丘露薇

目录

关于疯子(代序)

第一章 主播们互相爆料

凤凰主持人的六条标准

吴小莉

窦文涛

陈鲁豫

梁冬

许戈辉

曾子墨

陈晓楠

陈玉佳

李辉

董嘉耀

姜声扬

胡一虎

谢亚芳

尉迟琳嘉

沈星

第二章 名嘴一说你就乐

白头党

邱震海

李敖

曹景行

杨锦麟

马鼎盛

李炜

梁文道

阮次山

第三章 记者笑谈生死事

凤凰记者的十三条标准

郑浩

间丘露薇

卢宇光

杨海鹰

秦枫

第四章 头头脑脑有绝活

凤凰领导层捕蝇绝招

刘长乐

崔强

王纪言

钟大年

王酉年

刘庆东

吕宁思

王多多

程鹤麟

第五章 节目背后有“笑”果

凤凰编导短剧系列

……

文摘

老板表扬了她。佳佳很感动,感动到有点不知道自己该说什么了。这小丫头在一次预报天气后说,今后我们的气象节目由中央气象台来做了,我们的气象预报一定更准了。好像我们以前的天气预报全是顺嘴胡嘞嘞,根本不准似的。

张林为佳佳做了好事,自然要让佳佳知道。古代哲人教导我们,为别人做了好事而别人不知道,是无异于锦衣夜行的。正好有个机会,张林带佳佳去新浪网聊天,就把这事向她说了。她听后,两手抱拳放在心窝处,睁大了纯真的双眼,好像有点喘不上气来的感觉:“真的吗?我好感动耶!我说老板怎么会知道我这个小萝卜头的事儿呢?谢谢您呀张大哥!”

其实张林的年纪当她的大叔足够了。不久,张林去香港,在楼道里遇到了她,小小的,很不起眼的样子。张林与她打招呼,她说,您来了,过两天我请您吃饭吧。虽然后来就没有了下文,但人家堂堂一个凤凰明星能这么高看张林,张林的虚荣心得到了小小的满足。

这之后,又见了几面,都打了招呼。张林认为已经与佳佳认识了。不料,几个月后,张林又一次在楼道里遇到她时,发现她的眼神很游移,看人的样子也很陌生,但她还是装出一副很熟人的样子笑着打招呼。张林逗她,我是谁呀?

佳佳马上傻啦。哼哼唧唧地说,我,我想想,太弱智了,反正反正,你是我们单位的!张林说,再好好想想。唉呀,我认人不行了,总是记不住人,特别不好意思。张林说,没关系,我跟你一样,总是记不住没有用的人。不不不,不是这样的,我就是记忆力不行嘛。那一次,佳佳始终没弄清楚张林是谁。自然,两人后来又见了面,是在深圳签售《快意还乡》,也知道张林是谁了,一个劲地说张大哥,大人不记小人过噢。为了表白自己,佳佳又讲了她不认识程鹤麟的故事:她来凤凰半年的时候,有一天在街上碰到了程鹤麟。程鹤麟说,佳佳,*近这几天节目做得不错啊。佳佳说,啊,你怎么认识我?看来你经常看凤凰卫视是吗?她把老程当成了电视观众,美女陈玉佳的追星族。

程鹤麟怒了,你不知道我是谁?我是你的领导,你知道不知道!

唉呀,那你是哪位长官?

用户评价

这本书的排版和语言风格,透露出一种刻意的“反精致化”倾向,这与那些光鲜亮丽的媒体人物形象形成了有趣的张力。我注意到,在某些篇章中,句子的结构显得异常紧凑,信息密度高得让人需要反复阅读才能消化其间的深意,而在另一些地方,叙述的节奏又突然放缓,如同在进行一次深刻的自我对话,充满了哲学意味的留白。这种跳跃感,恰恰反映了当下媒体工作者精神世界的复杂性:他们时而需要以最快的速度捕捉新闻热点,时而又需要沉浸在对宏大议题的深思熟虑之中。对于一个长期关注媒体行业动态的读者来说,这本书提供了一个绝佳的“幕后观察室”。它没有提供标准答案,而是展示了一系列高质量的“问题”。比如,当一个新闻事件的公共情绪已经形成时,专业的新闻工作者应该如何平衡报道的客观性和社会影响力的平衡点?这些执笔者给出的思考路径,充满了实践的智慧和对人性的深刻洞察,远比那些空泛的理论教条来得有力。这本书的价值,在于它将“行动”与“思考”紧密地焊接在了一起,形成了一种极具生命力的文本。

评分阅读这本书的体验,更像是在参加一场高规格的“思想露天派对”,只不过这里的宾客都不是来寒暄应酬的,他们是带着各自的“武器”——文字和观点——来切磋的。我特别欣赏作者(们)选择的这种“亲自执笔”的形式,这避免了外界视角带来的过滤和过度解读,直接面对的是当事人的第一手思考流。那种文字的力量是巨大的,它没有了演播室灯光的修饰,没有了剪辑的节奏把控,一切都显得 raw 到近乎粗粝。我感觉自己仿佛置身于深夜的咖啡馆,听着几位行业内的顶尖玩家,坦诚地剖析他们对于媒介伦理、公共责任以及个人信念体系的重建过程。尤其是在讨论到信息爆炸时代,如何保持专业性和道德底线时,那种紧张感和自我诘问的深度,是很多学院派著作都难以企及的。这本书的精妙之处在于,它不是教你如何成为一个成功的媒体人,而是告诉你,在这个快速变化的时代,一个真正有良知的思考者,必须付出怎样的精神代价来维持自己的“清醒”和“不合时宜”。读着读着,我甚至产生了一种错觉,仿佛我不仅在阅读他们的文字,也在参与他们当时创作时的那种心跳加速的时刻。

评分这本书的封面设计,说实话,第一眼看过去就带着一股子冲劲儿,那种带着点儿戏谑又深藏不露的劲儿,一下子就把我的好奇心给勾住了。“501个疯子”,这名字本身就是一种宣言,一种对传统精英叙事的颠覆。我拿起它,首先是被那些如雷贯耳的名字所吸引——陈鲁豫、吴小莉、曾子墨,这些在荧屏上以知性、犀利著称的面孔,再加上梁文道、窦文涛、阮次山这些思想界的重量级人物,当他们被放在一个“疯子”的标签下时,那种反差感简直是爆炸性的。我期待的并不是他们那些已经播报了千百遍的新闻评论或者访谈金句的简单汇编,我更想知道的是,在那些光鲜亮丽的镜头背后,是什么样的驱动力让他们能够以那种近乎偏执的热情去追逐真相、去挑战既有的格局。是怎样的“疯”劲儿,让他们在面对巨大的社会压力时,依然能保持那种清晰的洞察力和独立的批判精神?这本书的潜在价值,也许就在于它提供了一个多维度的视角,去解构这些公众人物的“人设”,去触碰那些被精心包裹住的、关于他们真实思考过程和内心挣扎的碎片。这绝不是一本简单的名人传记集,它更像是一场对当代传媒生态和思想界前沿的一次深入“体检”,充满了未被驯服的野性和锐利的锋芒,让人读完后,恐怕很难再用看待日常新闻主播或评论员的目光去看待他们了。

评分总的来说,这本书的出现,是对当前媒体圈的一种“刮骨疗毒式”的审视。它不仅仅是记录了五位极具影响力的声音,更重要的是,它提供了一种方法论——即如何在一片喧嚣中,保持内心的定力,并以最犀利的方式发声。我从这本书中获取的,远超我对这些媒体人的八卦兴趣,而是一种面对复杂世界时,如何坚守知识分子立场的深刻启示。那些被称为“疯子”的特质,在我看来,恰恰是他们在高度同质化的媒体环境中,所能保留下的最宝贵的“人性火种”——即持续的怀疑、不满足于现状的勇气,以及对自身职业使命的近乎宗教般的虔诚。这本书不适合那些只想寻找轻松娱乐的读者,它需要你的专注、你的投入,以及你愿意去直面那些可能让你感到不适的真实观点。读完合上书本时,我心中的感慨是:在这个时代,保持清醒和批判,可能就是最大的“疯狂”与最高的成就。

评分我必须承认,在阅读某些段落时,我感受到了一种近乎被冒犯的“刺激感”,但这恰恰是这本书的魅力所在。它敢于触碰那些圈内人通常避而不谈的敏感区域——关于职业倦怠、关于市场压力对内容纯粹性的侵蚀,乃至关于个人声望带来的异化。这些“疯子”们,之所以被称为“疯子”,或许是因为他们拒绝被主流叙事完全同化,他们保留了一份对现状的疏离感和批判性距离。特别是当几位不同背景和专长的作者,从各自不同的专业领域(时事评论、深度访谈、国际视野等)切入,对同一个社会现象进行剖析时,那种观点的交锋和互补,构成了一张极为丰厚的思想网络。读到梁文道和窦文涛关于公共讨论空间收窄的探讨,或是阮次山对于全球信息流动的观察时,我深刻体会到,拥有独立的声音是多么困难,而一旦拥有了,又是多么宝贵。这本书不是让你轻松愉快的阅读体验,它更像是一次精神上的“负重训练”,迫使你重新审视自己所接受的信息,以及你对“真理”的定义。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运(精装修订版) [美]贾雷德戴蒙德 97875327653 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11075275275/5844c09cN34bc095c.jpg)