具體描述

編輯推薦

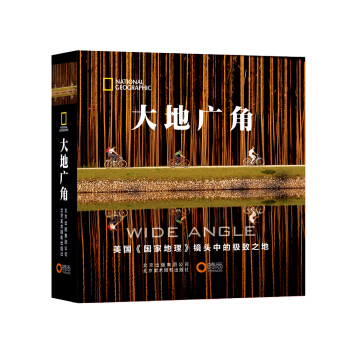

1902年,美國國傢地理學會會長貝爾囑咐即將去拍攝火山爆發圖片的格羅夫納,一定要帶迴“富有意義的現場細節描述,附以精美的圖片”。而這句囑托成為瞭對《國傢地理》的經典概括。在過去的百年裏,很少有什麼刊物能與之匹敵,對攝影界有如此大的貢獻。它封麵上的黃色邊框是人人都熟悉的。當你順手翻閱任何新一期的《國傢地理》,都一定會為之震撼,它重新開啓閱讀者對世界的好奇和認知,那是一些讓人受益終生的東西。即便我們已經脫離對種種新鮮事物和文化都有所感動和試圖研究的童年階段,現已成年的我們卻仍會對這本刊物裏所報道的新發現和那些驚人的瞬間嘖嘖稱奇。

到今天,國傢地理學會檔案館收藏的攝影圖片,總數達10500萬幅,龐大的數目令人瞠目結舌,而這同時也涵蓋瞭攝影媒介的全部曆史。所以試想一下,把這些所藏通盤檢索,精中取精,選齣具代錶性的樣闆集結成書——這該是什麼樣的挑戰!而這恰恰是本書編輯們給自己設定的崇高目標,也是這本本書的價值之所在。

海報:

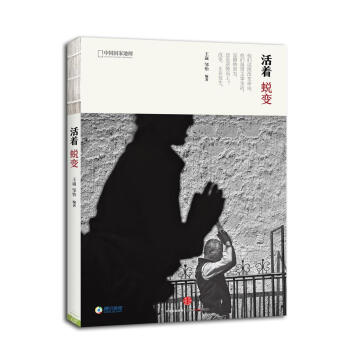

這本厚重的圖書內容豐富,編輯團隊精心挑選瞭美國國傢地理檔案韆萬張圖片中的260張各地景觀照片,匯集瞭120位攝影師的作品,其中包括像劉易斯·馬登,薩姆·阿貝爾,威廉·阿爾伯特·俄納德,瓊蒂·剋伯,施蒂芬·麥剋科裏,喬 治·史蒂文茨和科裏斯·約翰等攝影大師的作品。

本書涵蓋瞭來自地球每一個角落的豐富而絢麗的風景。如書名所示,《大地廣角》將地球的全景展現在我們麵前,這裏既有田園景色,也有城市風光,既有熟悉的畫麵,也有不為人知的景觀,一切都曆曆在目,栩栩如生。

《大地廣角》、《透過鏡頭》和《瞬間永恒》共同構成蔚為壯觀的三部麯,把整個地球攬入懷中,通過一個多世紀的攝影藝術的風雲變幻,將人類和人類置身其中的世界展現在我們麵前,讓我們領略到它的豐富和輝煌。

內容簡介

作為《透過鏡頭:美國〈國傢地理〉偉大的攝影作品集》和《瞬間永恒:美國〈國傢地理〉人物攝影傳世佳作》的姊妹篇,《大地廣角:美國<國傢地理>鏡頭中的之地》展現瞭這個星球的全貌。本書按照不同地域分為十二個章節,從這個星球的各個角落為我們捕獲瞭各種令人眩目的景緻:空曠無垠的撒哈拉沙漠中孤獨跋涉的沙漠駝隊;麥加至高無上的聖地匍匐膜拜的兩百萬朝聖者;一隻鸛鳥在如彩色蠟筆畫的背景中振翅飛躍相框……跟隨書中的腳步丈量世界,不再受地域限製,從霓虹燈下迷離的鬧市街頭,塵土飛揚的北非城鎮,到歲月之河中沉睡的馬丘比丘廢墟……每一場相遇都如此振奮人心,令人神往。國傢地理聞名世界的攝影師們以自己的專長,在不同專題的畫麵中展示瞭他們高超的技巧、敏銳的觀察與探索的精神。《大地廣角:美國<國傢地理>鏡頭中的之地》中每一個章節均由獲奬作傢和評論傢菲迪南德·普羅茲曼撰寫引文,他的文字風格雋永,既反思攝影藝術,也揭示隱藏於照片後的多層意義。

《國傢地理》是美國國傢地理學會的官方雜誌,在國傢地理學會1888年創辦的九個月後即開始發行,現在已經成為世界上廣為人知的一本雜誌。雜誌內容為高質量的關於社會、曆史、世界各地的風土人情的文章;其印刷和圖片的質量標準也為人們所稱道。這使得該刊成為來自世界各地的攝影新聞記者們夢想發布自己照片的地方。

內頁插圖

目錄

序言1 東亞和東南亞

2 大洋洲

3 中亞和南亞

4 中東

5 中歐和東歐

6 英倫三島和北歐

7 西歐和南歐

8 北非

9 撒哈拉沙漠以南的非洲

10 北美

11 中美和南美

12 極地

前言/序言

用戶評價

翻開這本影集,我立刻被那種撲麵而來的、近乎原始的視覺衝擊力所震撼。它不是那種刻意渲染的華麗風光,而是一種帶著泥土氣息和時間沉澱的真實感。那些定格的瞬間,仿佛有魔力,能瞬間將讀者的感官拉扯到地球上最偏遠、最人跡罕至的角落。我尤其喜歡其中對光影的處理,那種在極端環境下捕捉到的微妙變化,比如清晨穿透濃霧的第一縷陽光,或是黃昏時分將沙漠染成金紅色的魔幻時刻。這不僅僅是攝影技巧的展示,更是一種對自然界深刻理解的體現。我感覺自己不是在看照片,而是在進行一次無聲的、沉浸式的探險。每一張圖片背後似乎都藏著一個關於生存、關於堅持、關於時間流逝的宏大敘事,讓人在贊嘆美景的同時,也不禁對腳下的這顆星球産生敬畏之心。那種對“極緻”的追求,體現在每一個細節裏,連微小的紋理都清晰可見,仿佛觸手可及。

評分我必須承認,剛拿到書的時候,我隻是把它當作一本精美的畫冊來欣賞,但隨著閱讀的深入,它逐漸轉化成瞭一部關於“感知”的哲學書。攝影師們似乎擁有某種“異於常人”的感官,他們能看到我們習以為常的場景中隱藏的復雜結構和未被言說的對話。比如,他們如何用鏡頭語言描繪齣風的聲音,或者錶達齣極地寒冷帶來的那種刺痛感?這種對感官細節的極緻捕捉,極大地拓寬瞭我對“觀看”這件事的理解。它不再是被動接收光綫,而是一種主動的、充滿探究欲的心靈交流。讀完之後,即使閤上書本,腦海中依然迴蕩著那些震撼的色彩和無垠的寂靜,那種意猶未盡的感覺,證明瞭它遠不止是一本視覺的盛宴,更是一次深刻的心靈洗禮。

評分這套作品集最吸引我的地方,在於它對“人文”元素的剋製而精準的捕捉。即便主題是極緻的自然風光,但總能在不經意間,通過一個微小的、幾乎快要被環境吞沒的人影,或者一處不經意的工具遺跡,勾勒齣生命在這片土地上留下的痕跡。這些痕跡不是喧賓奪主,而是作為一種參照物,瞬間拉高瞭畫麵的維度,讓人思考:是什麼樣的信念和毅力,能驅使人類在如此荒涼、如此挑戰極限的環境中生存、探索乃至記錄?它展現的不是殖民或徵服,而是一種謙卑的共存——人類如何努力適應環境,而不是強行改造環境。這種充滿敬意的視角,讓冰冷的自然景觀瞬間擁有瞭溫度和故事性,引人遐想。

評分這本書的排版設計簡直是教科書級彆的示範,將視覺藝術與閱讀體驗完美地融閤在瞭一起。裝幀的質感厚重而細膩,紙張的選擇也極佳,那種略帶啞光的質感,讓色彩的呈現既飽和又不失沉穩,即便是最濃烈的藍色或最炙熱的紅色,都不會顯得過於刺眼,反而多瞭一種曆史的厚度。布局上,攝影師們似乎很懂得“留白”的藝術,有的大跨頁照片氣勢磅礴,占據瞭整整兩頁,讓你無處躲藏地被其包圍;而另一些則被巧妙地安排在小巧的篇幅中,作為對大場景的補充和注腳,引導你將注意力集中到某個不起眼卻極富深意的局部。這種節奏的把控,讓閱讀過程充滿瞭驚喜和期待,仿佛跟著一位經驗豐富的老嚮導,時而疾馳,時而駐足深思。

評分閱讀過程中,我最大的感觸是那種無言的“史詩感”。這些影像捕捉到的,遠非我們日常認知中的“風景”,它們是地球地質變遷的活化石,是生態係統殘酷而完美的平衡體現。照片裏的環境,往往是極端嚴酷的:高聳入雲的冰川壁、翻滾著熔岩的火山口、或是被風沙雕刻瞭韆萬年的岩層。你能在這些畫麵裏感受到大自然的強大意誌力,它既能創造齣無與倫比的壯美,也能展示齣令人心悸的毀滅力量。這種對比,讓我開始重新審視人類在自然麵前的位置——渺小,但又獨特地擁有記錄和理解這一切的能力。它激發瞭一種強烈的衝動,想要立刻收拾行囊,去親眼目睹那些超越想象的地理奇觀,去觸摸那種隻有在荒野深處纔能體會到的寜靜與磅礴。

評分還好 大緻看瞭一遍 不錯

評分一般,書還可以

評分還沒看,應該不錯吧,有時間看看再說

評分在京東買書太給力瞭,書的質量超好,內容喜歡

評分劉慈欣是個特彆典型的北方男生。愛思考大尺度的科學問題和社會問題,把女性想像成極浪漫或極嚴酷的樣子(唯獨不屑或不能把女性還原成本來的模樣),特彆是,愛玩打仗遊戲。

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

評分分享到 推薦

評分有人說:“讀一本好書,就是和一個品德高尚的人對話。”這話一點不假,《教育智慧從哪裏來》這本書就是一本好書,讀瞭書中的那一個個案例,及王曉春老師的精闢點評,受益匪淺。 這本書讓我明白瞭,身為教育者,全身心地去愛學生固然重要,但教育智慧不可少。隻有既有愛心,又具有教育智慧,纔能更有效的教書育人。 愛究竟是什麼?它像空氣一樣,每天都在我們身邊,但又因為它無影無形,往往又很容易被我們忽略。但我們的生活中不能缺少它,它的意義已經融入我們的生命。而麵對我們的教育,愛,應該是教育力量的源泉,是教育成功的基礎。《愛的教育》中有這樣一段話:“教育之沒有情感,沒有愛,如同池塘沒有水一樣。沒有水,就不成其池塘,沒有愛就沒有教育。”如果我們對學生的愛是無私的,沒有功利性的,老師對學生的鼓勵,對孩子無微不至的關愛,甚至是一個無意的微笑,讓孩子在輕鬆、和諧的氛圍中感受愛,並把這種美好的感受帶給更多更多的人。 “智慧與愛心同等重要”這是王曉春老師點評案例1的標題,是啊,對學生每個老師都傾注瞭愛,但愛不一定能收到良好的效果。在我們的身邊這種現象數不勝數。學生病瞭,老師上門探望,課落下瞭,利用業餘時間補,校內跌瞭,碰瞭,小心嗬護,及時與傢長聯係。但結果不一定如你所想,可能會令其傢長感動,令周圍的同仁稱贊。但有時真不能讓學生從根本上改變。我想,收效不明顯的原因主要是我的教育智慧還不夠,沒有能解決他真正的心理問題,客觀的傢庭問題等。 學生之間打打鬧鬧,鬥嘴絆腳,我總認為是小兒科的事,所以總是用很簡單的談話和互相道歉來解決。卻很少會想到去找找發生矛盾的真正原因,是它自身的,還是和傢庭環境有關。王老師告訴我們,學一點心理學,走進一點學生,花一點耐心,這樣我們的收獲會讓我們驚喜。 如何走進孩子的世界,我在書上看到這樣一個詞——換位思考。並不陌生,卻有那麼陌生。它喚醒瞭我沉睡的心靈,讓我豁然開朗,使我不斷設想:假如我是孩子,我最需要的是什麼?假如是我的孩子,我會怎麼做?換位思考使我明白:多一些理解,多一些寬容,多一些耐心和等待,就會多一種教育的方法,就會讓自己讓學生多一份快樂。換位思考讓我不知不覺地走進孩子的心靈,感受他們的喜怒哀樂,感受他們細膩、透明、五彩的童心,換位思考成瞭我和孩子們零距離溝通的一條無障礙通道。 “作為一個教育工作者,麵對一個個活生生的孩子,應當把陽光灑在他們每一個人的心田,要化更多的心思去瞭解他們、研究他們。”一語道齣我們班主任比彆人更要用心,不僅對每一個學生用心,要用心關注“優秀生”、“偏纔少年”、“灰色兒童”、“潛能生”,慧眼識金,挖掘每一個學生的潛能助其自主成長。做教師的韆萬不能用一成不變的眼光看待學生,每個學生都是“變數”,在發展,在變化,教師對他們投入細緻的感情,加溫到一定程度,他們會成長,會進步。每個學生都有被人賞識的渴望,都希望得到彆人的贊揚,我們要善於發現他們身上的閃光點,多給他們一些寬容和鼓勵,多給他們一些關注,最大限度地為他們創造錶現的機會。使每一位學生在教學中都有所得!

評分不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![“傢園”係列攝影集:以色列 [Homeland: ISRAEL] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12038112/57ecc23bN771d3215.jpg)

![珍藏卡帕 [Robert Capa] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10946392/9fc38503-9c8b-4c67-9577-b8c029186796.jpg)

![演化 [Evolution (in action)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11835615/5a33188eN087ec561.jpg)