具体描述

编辑推荐

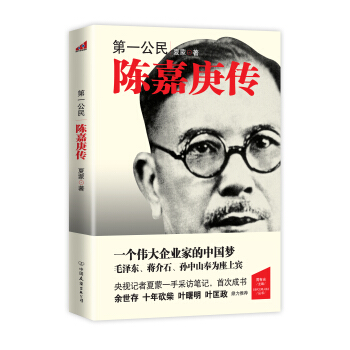

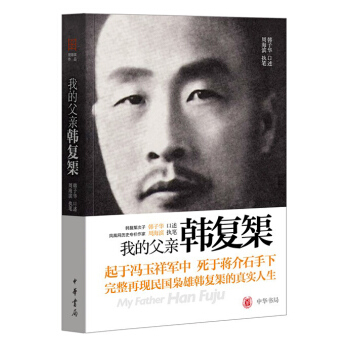

此韩复榘,非彼韩复榘——他不是笑话中所说的那样……

韩复榘(1890-1938)直隶霸县(今河北霸州)人,字向方。1910年入冯玉祥部当兵,曾任国民联军第六路总司令、国民革命军第二集团军第三方面军总指挥兼第六军军长、河南省政府主席。1929年投靠蒋介石,长期担任第三路军总指挥、山东省政府主席,陆军二级上将。抗日战争爆发后,任国民党第五战区副司令长官兼第三集团军总司令。在抗战初期,因违令撤退,被蒋介石以“不遵命令,擅自撤退”的罪名,诱杀于武昌。

内容简介

韩复榘是一个“名人”,除了他的经历带有一定传奇色彩外,更多地是因为社会上至今流传着许多关于他的笑话,说他没文化,是大老粗。真实的韩复榘是怎样一个人呢?

《我的父亲韩复榘》整体再现了国民党陆军上将韩复榘跌宕起伏的人生经历,介绍了他的个人生活,对子女的教育,与各方(冯玉祥、蒋介石、张学良、日本人、共产党)的合作、矛盾与斗争,理政情况(公务、文化、教育、剿匪、救灾),时人、后人对韩的评价,等等。

作者简介

周海滨,非虚构写作者。口述历史专栏作家,凤凰网历史专栏作者。已出版口述历史作品:《家国光影:开国元勋后人讲述往事与现实》、《我们的父亲:国民党将领后人在大陆》、《失落的巅峰:六位中共前主要负责人亲属口述历史》、《回忆父亲张治中》。

韩子华,1923年生于北京南苑,河北霸县人,韩复榘次子。1942年入北平中国大学,1945年入乐山武汉大学,1949年5月入北平华北大学学习。1949年6月参加中国人民解放军,1951年2月参加抗美援朝。1956年任教于甘肃省电力学校。1979年“右派”平反,后任兰州市人大代表、甘肃省政协委员。1984年后任民革甘肃省委秘书长、民革中央委员。曾在台北《传记文学》发表特稿《记亡父韩复榘先生》。

内页插图

精彩书评

●《我的父亲韩复榘》入选4月新浪历史好书榜

●今天讀了韓傳,感覺不錯。對歷史人物應該如此客觀地寫,很見民國軍人之風貌。雖為後人所述,不作刻意掩飾拔高,讀來很有味道。舊家子孫,應該多做此項工作。

韓復榘的後事韓被殺,本人有失職,但罪不至死。蔣其實曾猶豫,但馮玉祥不言,李宗仁擠兌,梁漱溟下石,都有關係,唯何思源能說實情。蔣有挾私,但更要立威,特別在抗戰關鍵時刻。韓死,蔣以身後蕭條之由,給其家十萬大洋,那時可是大數目,幫其遺屬渡過十多年,至子女成人。蔣還真講人情。

——复旦大学教授陈尚君

●在民国人物子弟写的关于父辈的书当中,韩家子弟所写算最有学术规范的了(没用之一),韩门有子如此,可堪告慰九泉了。

——军事专家、专栏作家赵楚

●八十年代,我见过韩复榘的孙子,天津人,说到他的祖父:“其实我爷爷不像大伙儿说得那样……”那时,我就知道:这人被黑了。

——思想史研究者、民间学者金纲

●韩子华先生口述、周海滨先生执笔的《我的父亲韩复榘》已由中华书局出版,读毕,真是好书,有很多真实的细节,足证@老金曰(即学者金刚)先生判断之正确。

——复旦大学历史系教授钱文忠

●蒋介石为何要杀韩复榘?西安事变韩站在张学良杨虎城一边

中华书局近日出版的《我的父亲韩复榘》一书,由民国将领韩复榘之子韩子华口述,周海滨执笔。这本书整体再现了国民党陆军上将韩复榘跌宕起伏的人生经历。

韩复榘育有四子,次子韩子华于1923年出生在北京南苑的军营附近,当时韩复榘任团长,韩子华的母亲高艺珍是随军家眷。韩子华口述的《我的父亲韩复榘》介绍了韩复榘的个人生活、对子女的教育、与各方(冯玉祥、蒋介石、张学良、日本人、共产党)的合作,以及理政情况(公务、文化、教育、剿匪、救灾),并有时人、后人对韩的评价等内容。

——《南方都市报》

●揭秘真实的韩复榘

韩复榘是一个“名人”,除了他的经历带有一定传奇色彩外,更多是因为至今流传着许多关于他的笑话,没文化,大老粗,但真实的韩复榘是怎样一个人呢?近日,《我的父亲韩复榘》一书推出,整体再现了国民党陆军上将韩复榘跌宕起伏的人生经历,展现妖魔化下真实的韩复榘。

口述这段历史的正是韩复榘次子韩子华。在他的眼中,出身书香门第,旧学颇有根底的父亲并非一介武夫。在《我的父亲韩复榘》中,他不仅回忆了父亲的个人生活、对子女的教育,以及父亲与冯玉祥、蒋介石、张学良等各方的合作、矛盾与斗争。

——《东方今报》

●很多人都听过关于民国军阀韩复榘的一些笑话,这些笑话把他描绘成一个没文化的大老粗。真实的韩复榘是怎样一个人?由韩复榘次子韩子华口述、凤凰网历史专栏作家周海滨执笔的《我的父亲韩复榘》澄清了世人对韩的误读,回顾了韩复榘波澜起伏的一生,讲述了其个人生活和家庭情况,以及他与各方势力(冯玉祥、蒋介石、张学良、日本人、共产党)既有合作又有冲突的复杂关系。梁漱溟曾说韩“在战场上冲锋陷阵,英勇善战,又比较有文化,才深得冯玉祥的信任和重用……去山东省主政八年,曾试图做出一些政绩……对儒家哲学颇为赞赏,且读过一些孔孟理学之作,并非完全是一介武夫”,参诸本书,我们对韩复榘脸谱化的理解当有所改变。

——《中华读书报》“本版推荐”(2013年05月08日10版)

●父亲韩复榘并非一介武夫

有人以为行伍出身的韩复榘只是一介武夫,略通文墨而已,其实这是一种很大的误解。父亲出身耕读之家,我爷爷是一位秀才,以教私塾为业。他自幼随父在塾读书多年,对儒家的典籍有根基,参军后南征北战,但仍保持良好的读书习惯。他主鲁期间,山东省政府咨议、著名学者沙明远经常为他讲经书、史书,如《易经》、《左传》等。

父亲在我十几岁时就去世了,他究竟是怎样一个文化程度我也把握不准,我查阅了下资料,不妨去看看接触过他的文化人是怎么说的。

梁漱溟对韩复榘的评价是:“他对儒家哲学极为赞赏,且读过一些孔孟理学之作,并非完全一介武夫。”

——河北青年报

目录

序言

第一章 河北韩复榘

第二章 主鲁七年轶事

第三章 枪声响起

第四章 家属离乱

附录一 韩子华自述:我所了解的父亲韩复榘

耕读之家

一度涉赌

死闯关东

初遇冯玉祥

辛亥滦州起义

再赴戎行

“棒打”刘汝明

驱逐溥仪出宫

郭松龄密语

兵败李景林

与徐永昌“撤出来的交情”

袍泽孙良诚

“徐州会战”之一幕

与顾祝同的一面之交

北伐战争“飞将军”

赤膊见公使

封疆释兵权

督师武胜关

兄弟阋于墙

扣阎未遂

与参谋长李树春的不解之缘

与孙连仲的生死之交

附录二 韩复榘家的数学天才

附录三 韩复榘生平大事记

附录四 韩应徵家族表

附录五 七七事变前后的韩复榘

附录六 我与韩复榘共事八年的经历和见闻

精彩书摘

我曾亲见父亲陪同蒋介石夫妇在池边凭栏观鱼,一边信手将身边备好的小馒头抛入池中,只听“噗喇”一声,浪花起处,馒头竟被跃起的大鱼整个吞掉,随之而来的便是一片惊呼声……这已成为一项传统的娱宾节目。山东省政府及第三路军总指挥部设在济南市珍珠泉大院内,这里是前清巡抚衙门旧址,经历任疆吏修缮,格局已相当可观。民国以来又经鲁督张宗昌大动土木,我随父母入住时,那里已是一座花园式的大建筑群,即壮观,又优美。

济南泉多,号称“泉城”。 珍珠泉是济南四大名泉之一,位于老城中心,是济南的标志和象征,从明朝德王府、清朝巡抚衙门、民国督军衙暑、督办公署,直到山东省政府都选择这块风水宝地。

珍珠泉的北面是西花厅,系招待贵宾的地方。我曾亲见父亲陪同蒋介石夫妇在池边凭栏观鱼,一边信手将身边备好的小馒头抛入池中,只听“噗喇”一声,浪花起处,馒头竟被跃起的大鱼整个吞掉,随之而来的便是一片惊呼声……这已成为一项传统的娱宾节目。

西花厅边有一间狭长的会议室,室内有一张同样狭长的会议桌,罩以白桌布,四周摆着二三十把木质圈手椅,很像图书馆的阅览室。四周墙上挂着很多党国军政大员亲笔题赠的巨照,惟独没有我父亲的照片。有趣的是侧面墙上还有一张巨蝎照片,蝎子长六十八公分(有比例尺为证),下边附有说明:“五三惨案”时,日军占领济南,到处烧杀,省府也遭涂炭。一群日兵窜入省府后花园,在小河里捉鱼,忽从假山洞里爬出两只巨蝎,蛰死一兵。日兵开枪,打死一只,另一只逃走,此即死蝎的照片。以后我们小孩到后花园去玩,总有些忐忑,惟恐爬出一只大蝎子来。

连接珍珠泉有小河绕省府一圈,流经西北角和北边的后花园时还形成两个小湖,也是水清见底,也有许多大鱼,大人很少前往,那里就成为我们小孩子的天地。

父亲对省府大院没有什么增建,但也偶尔有点小改进。一次,他在河道里放养了一批小金鱼,不久便被大鱼鲸吞一光;又一次,想在水里种些荷花,费了很大劲,仍不见生长开花,可能是泉水过于阴冷所致。两次实验均以失败告终。

省府大院的房子很多,除去省府秘书处、机要处、第三路军总指挥部及其“八大处”,还驻有一营手枪队、一个汽车队和一间大马号,可也并不显拥挤。

母亲带我们住在大院东北角的东大楼,名曰“大楼”,其实也没多大,不过是上海人所谓的“假三层”,顶层不能住人,只堆放东西;一、二层有大小二十个房间,还有一个大露台。二楼的大客厅甚为宽敞,满铺地毯,东西两侧靠墙是大皮沙发,中间有一张巨大的书桌。二楼与一楼都有走廊与一座戏楼相通。

戏楼很考究,一律是人字形地板;南边是一个大舞台,其后台再向南连着五间大玻璃厅;池座不设长椅,是举行宴会之所在;东、西、北三面分上下两层,北面两层都是包厢,东、西两层有很多小房间,传说是当年张宗昌众多姨太太的住所,我看恐怕是附会之说,如此简陋的蜗居,不会有谁愿意入住,更不要说张大帅的如夫人了。

戏楼与东大楼都是张宗昌主鲁时期修建的,前者主要是用来办堂会和宴会。父亲从不办堂会,也很少大宴宾客,只是每周在此为连队士兵放映一次电影。

东大楼一层的一半房间住着手枪队第五连连部及该连一排士兵。每天早上5点半,必听到悠扬的起床军号声,随之便是粗犷洪亮的士兵大合唱:“黑夜过去天破晓,旭日上升人起早……”一日三餐,士兵们又唱起“用餐歌”:“这些饭食人民供给,我们应当为民努力。帝国主义国民之敌,救国救民吾辈先知。”再加之整天的跑步声、口令声、劈刀打拳声,不绝于耳,直到晚上听到呜呜咽咽的熄灯军号声才罢。我感觉自己终年置身于军营里。

“五凤楼”,共两层,楼上空无人居,传说有狐仙出没。我曾上去“探险”,空荡荡的,满地尘土,有许多蝙蝠飞来飞去,却有点瘆人。早年袁世凯任山东巡抚,其生母也曾居住五凤楼。袁氏次子袁克文在其遗作《洹上私乘》中曾述及此楼,也说楼上有狐仙,并亲眼目睹其出没云云。

父亲的办公室设在旧巡抚大堂的后边,原名“五凤楼”,共两层,楼上空无人居,传说有狐仙出没。我曾上去“探险”,空荡荡的,满地尘土,有许多蝙蝠飞来飞去,却有点瘆人。早年袁世凯任山东巡抚,其生母也曾居住五凤楼。袁氏次子袁克文在其遗作《洹上私乘》中曾述及此楼,也说楼上有狐仙,并亲眼目睹其出没云云。

父亲的办公室在楼下,中间是过堂屋,有后门通往后花园;西面两间是机要室和警卫人员值班室;东面两间是父亲的办公室和卧室。

办公室内顺南墙摆一套沙发;屋中间有一张圆桌,围着四把椅子;靠东墙有一张中式硬木书桌,即是他的办公桌,他每天就坐在桌后一把圈手转椅上办公。转椅背后靠墙有一排书架,上面散放着一些线装书、西装书和各类文牍。

父亲喜欢用毛笔,桌面上很简洁,只摆着四样东西:一个大砚台、一个大铜墨盒、一个大青花瓷笔筒和一对铜镇尺。笔筒内插着十几管毛笔、几只铅笔和钢笔。其中有一只钢笔比较粗大,样子也有点古怪。

有一次,我们小孩子想看看这个“怪物”,父亲小心翼翼地拿给我们看,原来是一只钢笔手枪,里边只能装一粒小子弹,看起来杀伤力很有限,父亲留在身边只是为了好玩。

办公室墙上挂着一幅中堂和一幅画。中堂上书于谦颂石灰诗:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲,粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”,字体古朴遒劲,不知何人所书。父亲极欣赏此诗,并以此自勉。那幅画很大,是岳飞全身像,端坐瓷礅,儒生打扮。当时的中国军人无不渴望成为一名儒将。

办公室的里间是父亲的卧室,里边有一张挂着蚊帐的单人木床,一个中式衣柜和一套沙发,除此再没有其他家具。墙上也悬挂一幅画,画的是“关羽夜读春秋图”,仍是一派儒将风度。景仰“关岳”是中国旧时军人的传统,父亲也不例外。

另面墙上挂着一枝捷克造双筒猎枪,是张学良送他的礼物。蚊帐架上挂着一柄装饰古雅的宝剑。父亲并非用这些东西防身,只是赏玩而已。他平时身上从不带任何武器。

父亲喜欢骑马,省府内设有一间大马号,养有几十匹骏马。马号是我们小孩常去玩的地方,因为那里有一个小白俄伊凡卡和一只大马猴。

当年张宗昌有一支白俄雇佣军,武器精良,骁勇善战,被张宗昌视为手中的王牌。北伐时,父亲的部队曾与他们多次交锋,并予以重创,还俘虏了许多俄兵。据说小白俄伊凡卡就是在战场上被活捉的,我们的士兵将他从背后拦腰抱起,他两腿还在空中作奔跑状。父亲见他只有十五、六岁,瘦小可怜,就把他留在身边养马。伊凡卡头发焦黄,满脸雀斑,总皱着眉头,性格孤僻,可是工作非常认真,专门饲养父亲的两匹爱马。我们每次去马号,都见他满头大汗,忙个不停。平时谁要是敢碰一碰父亲的马,他就瞪起眼睛,大叫:“聂特!”(俄语,“不”的意思)因此他便有了一个“小聂特”的外号。伊凡卡与我们小孩子很友好,我们每次去马号,他都高兴得手舞足蹈。母亲说这孩子很可怜,经常让我们带些好吃的东西给他。

小孩都喜欢看猴子,那么马号里为什么要养一只大马猴呢?据说是猴尿很臊,这种难闻气味儿可以保护马匹不患瘟疫。此说古已有之,《西游记》里玉皇大帝封孙悟空为“弼马温”的官职,就是取“避马瘟”的谐音,等于骂他是个臊猴子。

……

前言/序言

用户评价

我一直对那个年代的历史很感兴趣,尤其是那些与重要人物相关的回忆录,总能从中获得很多独特的视角。这本书,恰恰提供了这样一个机会。通过作者的讲述,我仿佛走进了那个时代,感受到了那个时代的氛围和人们的生活状态。我被书中描绘的一些场景深深吸引,那些细节真实得让人难以置信。我特别欣赏作者对事件的客观描述,没有过度的个人情感色彩,而是以一种近乎史学研究的态度,去呈现事实。这使得这本书不仅具有文学价值,也具有一定的历史参考价值。我从中了解了许多我之前不知道的细节,也对一些历史事件有了新的认识。读完这本书,我感觉自己对那个时代的人物和历史事件有了更全面、更深入的理解。它让我意识到,历史并不是冷冰冰的文字,而是由无数鲜活的生命和真实的故事组成的。

评分这本书,我可是期盼了很久才读到的。从拿到手的那一刻起,就被它沉甸甸的分量和朴实无华的封面吸引住了。翻开扉页,一股浓郁的时代气息扑面而来,仿佛能听到历史的回响。我特别喜欢作者在字里行间流露出的那种真挚的情感,读来让人动容。那些关于童年的片段,那些与父亲相处的点滴,都描绘得那么生动,那么真实,仿佛就发生在眼前一般。我能感受到作者对父亲深深的依恋和怀念,这种情感跨越了时间,也触动了我内心最柔软的部分。尤其是在描写一些生活细节的时候,作者的笔触非常细腻,比如对家常便饭的描写,对旧时屋舍的描绘,都让我仿佛置身其中,体验着那个年代的生活。书中的人物塑造也很成功,每一个角色都鲜活立体,有血有肉,让人过目难忘。总的来说,这是一本能够引起读者共鸣的书,它不仅仅是一个人的回忆录,更像是一扇窗,让我们得以窥见那个遥远的时代,感受那份质朴的情感。

评分这本书给我最大的感受就是真实。作者没有回避生活中那些不那么完美的部分,而是以一种坦诚的态度,将一切呈现在读者面前。我看到了一个有血有肉的父亲,一个有喜怒哀乐的普通人。这种真实感,让我感到无比亲切。我仿佛在读一个老朋友的故事,在分享他的喜怒哀乐。书中的一些细节,比如家庭的变迁,人事的起伏,都描绘得那么生动,那么真实,让人忍不住为之动容。我从中看到了生活的艰辛,也看到了生活的希望。它让我明白,人生并非总是顺风顺水,但总有坚持下去的理由。这本书也让我明白了,爱,是一种默默的付出,是一种无声的陪伴。它不是轰轰烈烈的表白,而是点点滴滴的关怀。读完这本书,我感觉自己的内心得到了洗礼,也让我对生活有了新的认识。

评分这本书的叙事风格很独特,它不是那种跌宕起伏、情节跌宕的故事,更多的是一种娓娓道来的讲述。作者以一种非常平和的姿态,将那些陈年旧事一层层剥开,让我看到了一个非常立体的人物形象。我尤其欣赏作者在处理一些复杂情感时的克制和内敛,没有过度的煽情,却能让读者感受到深厚的情感。它像一杯陈年的老酒,需要慢慢品味,才能体会到其中的甘醇。我反复读了几遍,每一次都有新的发现和感悟。那些历史的印记,那些时代的变迁,都通过作者的笔触巧妙地融入其中,让我对那个特殊的时期有了更深的理解。我感觉作者并不是在简单地记录,而是在用一种非常虔诚的态度,去梳理和呈现那些生命中最重要的记忆。书中的语言朴素却不失力量,读来让人感到一种宁静和思考。它没有华丽的辞藻,但每一个字都饱含深情,每一个句子都经过了时间的沉淀。

评分这是一本让我思考良多的书。作者在回忆父亲的过程中,不仅仅是简单地罗列事实,更是在探索人性的复杂和情感的深度。我被书中一些片段深深打动,那些关于成长、关于责任、关于爱与恨的情感纠葛,都描绘得如此细腻而真实。我仿佛看到了一个父亲的成长轨迹,也看到了一个孩子对父亲复杂的情感。这种情感的张力,让我读起来十分投入。书中的一些观点,也引发了我对自身经历的思考。我开始反思自己与家人之间的关系,以及我所经历的那些生命中的重要时刻。它让我意识到,我们每个人都是历史的见证者,也是历史的塑造者。这本书没有给我直接的答案,但它提供了一个思考的平台,让我能够更深入地认识自己,认识他人,认识生活。

评分图书市场大地震 京东悄然杀入挑战最低价

评分东西不错,物流速度快。

评分对于父亲究竟是不是“老粗”,山东省从事多年文史研究的纪慧亭老先生断言:“韩复榘决非老粗,应属于旧知识分子范畴。”

评分韩复榘是一个“名人”,除了他的经历带有一定传奇色彩外,更多地是因为社会上至今流传着许多关于他的笑话,说他没文化,是大老粗。真实的韩复榘是怎样一个人呢?

评分周海滨,非虚构写作者。口述历史专栏作家,凤凰网历史专栏作者。已出版口述历史作品:《家国光影:开国元勋后人讲述往事与现实》、《我们的父亲:国民党将领后人在大陆》、《失落的巅峰:六位中共前主要负责人亲属口述历史》、《回忆父亲张治中》。

评分山东省政府及第三路军总指挥部设在济南市珍珠泉大院内,这里是前清巡抚衙门旧址,经历任疆吏修缮,格局已相当可观。民国以来又经鲁督张宗昌大动土木,我随父母入住时,那里已是一座花园式的大建筑群,即壮观,又优美。

评分内容简介 · · · · · ·

评分“外交夫人”纪甘青

评分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![科学大师传记精选·美丽心灵:纳什传 [A Beautiful Mind: Genius, Schizophrenia and Recove] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11521017/56303c25Nd40686d5.jpg)