具体描述

编辑推荐

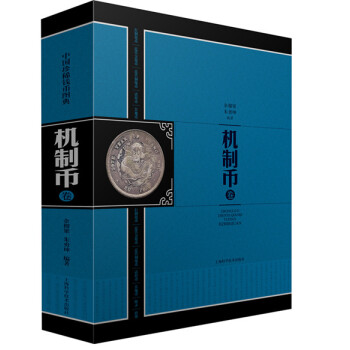

全面。对存世的珍稀机制币,从国内到海外,从博物馆到私人藏品,收录全面。

所录钱币,除著名拍卖行的拍品外,其余每枚均经过作者验看实物,确定为真品、珍品,方才收入此书。

读者队伍相对广。钱币收藏者和爱好者中,机制币的收藏者、爱好者相对较多。

内容简介

中国著名钱币收藏家余榴梁先生,集五十年收藏、研究、经营钱币之经验,广泛联系海内外收藏家和各大博物馆,对存世的中国珍稀钱币中的机制币作了较全面的收录介绍,具有较强的代表性。本书收录的中国珍稀机制币共1412枚。对每枚钱币的珍稀级别、形制尺寸、收藏者信息等情况进行了详细的介绍,并有作者的专家点评,介绍其特有特征和重要价值。本书是对中国存世珍稀机制币的高水平的收录整理,具有较高的文化价值和指导收藏鉴赏的实用价值。

作者简介

余榴梁,中国著名钱币收藏家,上海钱币学会理事,香港钱币研究会会员,《中国收藏与欣赏》编委会副主编,中国文物学会民间收藏委员会理事。有多部著述。

朱勇坤,上海《第一财经日报》记者。著有十多部收藏类专著。

内页插图

目录

一、打制银币1.咸丰六年上海郁森盛银饼一两(丰年版)

2.成丰六年上海郁森盛银饼一两(平正版、大样)

3.咸丰六年上海郁森盛银饼一两(平正版)

4.咸丰六年上海郁森盛银饼五钱

5.咸丰六年卜海经正记银饼一两

6.咸丰六年卜海经正记银饼五钱

7.咸丰六年上海上永盛银饼一两

8.湖南大清银行省平一两银饼(大样)

9.湖南大清银行省平一两银饼(小样)

10.湖南大清银饼省平凡钱银饼

11.湖南大清银行省平六钱银饼

12.湖南大清银行五钱银饼

13.湖南大清银行四钱银饼

14.湖南大清银行二钱银饼

15.湖南官钱局造省平一两银饼

16.湖南官局二钱银饼

17.湖南官局一钱银饼

18.长沙乾益字号一两银饼

19.长沙乾益字号九钱银饼

20.长沙乾益字号八钱银饼

21.长沙乾益字号七钱银饼

22.长沙乾益字号六钱银饼

23.长沙乾益字号五钱银饼

24.长沙乾益字号四钱银饼

25.长沙乾益字号三钱银饼

26.长沙乾益字号二钱银饼

27.湖南阜南官局省半足纹一两银饼

28.湖南阜南官局一两银饼

29.湖南阜南官局七钱银饼

30.湖南阜南官局六钱银饼

31.湖南阜南官局五钱银饼

32.湖南阜南官局四钱银饼

33.湖南阜南官局三钱银饼

34.湖南阜南官局一钱银饼一

35.光绪十网年贵州官炉制黔宝银饼(葡萄化之一)

36.光绪十四年贵州官炉制黔宝银饼(葡萄化之二)

37.光绪十四年贵州官炉制黔宝银饼(双龙)

38.光绪十四年贵州官炉制黔宝银饼(之一)

39.光绪十四年贵州官炉制黔宝银饼(之二)

40.光绪十四年贵州官炉制黔宝银饼(之三)

41.光绪十六年贵州官炉制黔宝嘉禾锟饼

42.光绪十六年贵州官炉制黔宗葡萄花银饼(之一)

43.光绪十六年贵州官炉制黔宝葡萄化银饼(之二)

44.贵州官炉银饼

45.贵州官钱局估平足银一两银饼

46.贵州官钱局银饼

47.贵州制官钱局银饼

48.漳州军饷“朱成功”银饼(中位)

49.漳州军饷“朱成功”银饼(美制品)

50.漳州军饷“朱成功”银饼(右位)

51.漳州军饷“国姓大木”银饼(三角通)

52.漳州军饷“国姓大小”银饼(三角通分足)

53.漳州军饷“同姓大小”银饼(方头通)

54.谨性车饷银饼(方头通)

55.谨性军饷银饼(三角通)

56.谨性车饷银饼(T字通)

57.台湾寿星银饼(大清国宝版)

……

二、近代金银币

三、近代铜镍币

四、试样币

五、其他币

附录

致谢

精彩书摘

打制银币中国近代机制币的雏型一一打制币,是中国采用西方打制技术造币开始的。打制造币一般是指使用钢模加重力锻打或是用简单的设备造币。打制币的正反面模具是由工匠手工刻制,模具刻制好后,就把符合一定成色的银块先锻成坯饼,再把预制的坯饼夹在正反面模具之间,用重力锤打模具制成银币.打制技术造币捶打吋受力不均,银币上往往有部分图案或文字细节不清,银币大小、形状、重量略有不一。我国近代打制币名称不统一,标准不规范,制造技术落后,发行数量不多,遗存至今者更少。

上海——两银饼

咸丰六年(1856年),上海道以王永盛、经正记、郁森盛三家沙船商号的名义,用简单的物理传动装置及手工打制银饼.币上只有文字,标明铸造的银炉、工匠名字,以及成色重量、发行时间和商号名称。其中,上海银饼有一两、五钱两种面值,一两值重37克左右,铭文有四种。第一种是面文“咸丰六年上海县号商王永盛足纹银饼”,正面为年代、地名及制造商号,背面为银匠名及重量;背文“朱源裕监倾曹乎实重一两银匠万全造”。第二种是面文“咸丰六年上海县号商纪正记,足纹银饼”;背文“朱源浴监倾曹平实重一两银匠XX造”:第二种是“咸丰六年上海县号商郁森盛足纹银饼”,背文与第二种背文相同。第四种面文与第三种面文相同,背文“朱源裕监倾曹平实重一两银匠平正造”。上海银饼五钱面值重18克左右,铭文有两种,与一两面值的基本相同。上海银饼只流通了6个月便停止使用。

这四种银元,第一种铸量略多,第二、第三种银元少见,第四种银元罕见,郁森盛平正造面额分为一两和五钱,更为少见。发行一两银饼的有王永盛、经正记、郁森盛三家,发行五钱的有后两家。这种银饼有不同的版别。郁森盛发行的银饼有丰年、平正、王寿三种。王永盛发行的均为万全,仅流通了半年。

黔宝银饼

光绪十四年(1888年)及光绪十六年(1890年),贵州省官炉土法打制五种“黔宝”字样的银饼,都用简单的机器及手下打制。该币正面外围“光绪十四年贵州官炉造”十字,小果、枝蔓、大花围绕;背面“黔宝”两字居中,两侧有双龙珠图,上刻花饰,下铸样云。银饼用纯银铸造,质地较软,全系手丁打制故无标准重量,币面无纪值文字。数量不多。

漳州军饱和银币

郑成功为了扩展军队收复台湾,打制了一批漳州军饷银币。银币正面上部钤“漳州军饷”或“军饷”,下部钤签字画押;背面钤“足纹通行”.漳州军饷有三种:第一种是正面花押被解释为“同姓大木”的,上方有“漳州军饷”字样,背面为“足纹通行”宇样,斜纹边,重量22—26克不等。

……

前言/序言

用户评价

这本书的价值,超越了单纯的钱币目录范畴,它为我们理解中国近代工业化初期的国家形态提供了一个独特的微观切口。作者的叙事视角非常宏大,从每一枚小小的圆钱出发,折射出晚清民初的社会结构变迁、货币制度的动荡与重建,以及民族资本主义萌芽期的艰难探索。我从中读到的不仅是金属上的纹饰,更是国家在转型期所经历的阵痛与希望。例如,对早期孙像银元上“汉字字体”的演变追踪,就隐约可见当时文化思潮的流转。此外,书中对一些非正式铸币或“私版”的收录与分析,更是展现了作者不拘泥于主流叙事的勇气和广阔的视野,这使得本书的参考价值大大拓宽。它不是一套闭门造车的图谱,而是基于大量实地考察和文献比对的成果。对于历史研究者和资深收藏家而言,这本书无疑是构建完整近代钱币知识体系的基石,其深度和广度都是空前的。

评分这本书的编排方式实在是太令人耳目一新了,它彻底颠覆了我对传统图鉴类书籍的刻板印象。通常的图录总是枯燥乏味,要么就是图片清晰度堪忧,要么就是文字介绍过于学术化,让人望而却步。但这部作品,它成功地找到了一个完美的平衡点。图片的精美程度达到了博物馆级别的标准,光影的运用使得钱币的立体感和金属光泽跃然纸上,即便是最细小的文字和图案缺陷也一览无余,这对于鉴别真伪和品相至关重要。更妙的是,作者在描述每枚钱币时,总是能用一种非常生动、甚至略带文学性的语言来叙事。比如,描述某枚宣统三年的币,不仅仅是告知其面值和材质,还会探讨当时朝廷财政的紧张程度,以及这枚币在流通中的历史意义。这种叙事性的描述,让原本冰冷的金属物件立刻拥有了温度和生命力。我发现自己经常会沉浸在这些故事里,忘记了自己是在“研究”钱币,而是在“追溯”历史的足迹。这种阅读体验,是其他任何一本同类书籍都无法给予的。

评分作为一名相对资深的收藏家,我深知市场上充斥着大量信息错误或过于简化的目录。因此,当我翻开这本书时,我的第一反应是怀疑和审视。然而,随着阅读的深入,我的疑虑逐渐被一种由衷的敬佩所取代。这本书在专业性上达到了近乎偏执的程度。它对于一些存世量极稀少、甚至在顶级拍卖会上都难得一见的“孤品”或“样币”的处理,展现了作者深厚的学术功底和广泛的收藏渠道。资料的溯源清晰可靠,引用的文献和早期目录都标注明确,这极大地增强了内容的权威性。特别是关于不同省份铸造局之间的技术差异分析,以前我只能靠经验模糊判断,现在有了系统性的图文对比,我的鉴赏水平得到了质的飞跃。它不只是教你“看”钱,更是教你“想”钱背后的逻辑。比如,对“厂铭”的深度解析,揭示了清末民初货币体系从中央集权向地方自治过渡的复杂图景,内容密度之高,令人叹服。这本书绝对是为那些追求知识深度和准确性的硬核玩家准备的顶级参考资料。

评分这本书的版式设计和装帧细节,体现了当代出版业的最高水准,拿在手里有一种爱不释手的感觉。不同于那种厚重得让人难以翻动的工具书,它的开本和装订处理得恰到好处,方便在书桌上平铺阅读,也方便携带查阅。色彩管理是另一个亮点,铜质、银质、镍质等不同金属的钱币,其原始色泽被精准地还原,色差控制得极其到位,这对于辨别钱币的老化痕迹和包浆特征至关重要。我注意到,很多钱币的局部放大图,清晰度高到能看到铸币模具上的微小划痕,这简直是为细节控和强迫症患者准备的福音。同时,书籍的排版也极具节奏感,文字和图片的留白处理得非常巧妙,既保证了信息的承载量,又避免了视觉疲劳。这种对阅读体验的细致关怀,让原本枯燥的专业学习过程变成了一种享受。阅读的过程本身,就是一种对美学的欣赏,是对工艺的致敬。

评分初捧此书,扑面而来的是一种穿越时空的历史厚重感。装帧考究,纸张的触感细腻而有质地,显然是下了不少功夫的。内容上,对早期中国钱币的铸造工艺、历史背景的梳理,简直是一部活生生的中国近代史教科书。作者不仅仅是罗列钱币的图片和数据,更深入挖掘了每一枚钱币背后的政治风云和经济脉络。比如,关于光绪元宝的各种版别,不同年份的细微差异,以及这些差异是如何反映当时地方铸币厂的独立性与中央政策的博弈,描述得淋漓尽致。我尤其欣赏其中对早期机制币设计理念的剖析,那些龙纹、仙鹤、甚至国徽的选用,都蕴含着民族自信心与对西方文明的借鉴吸收。阅读过程中,我仿佛能听到机器运转的轰鸣声,感受到那些古老工匠的匠心独运。对于一个钱币收藏的爱好者来说,这不仅仅是一本工具书,更是一部能引发深思的文化史诗。那些细节的呈现,比如齿边、日差、卷二的排列方式,都体现了作者极高的专业素养和对藏品近乎苛刻的甄别能力,读起来非常过瘾。

评分五、民国四大银行纸币

评分29.同治银票1867年壹两

评分包装不错,打开有油漆味

评分商品还不错,很满意,配送速度快啊,而且配送员态度也非常好。

评分31.大清户部光绪32年(1906)伍圆兑换券

评分24.大清宝钞咸丰肆年(1854)壹千文

评分19.大清宝钞咸丰柒年(1857)伍拾千文

评分部头很大,印刷和装帧都很精美,不错的工具书!

评分六、地方银行纸币

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有