具體描述

編輯推薦

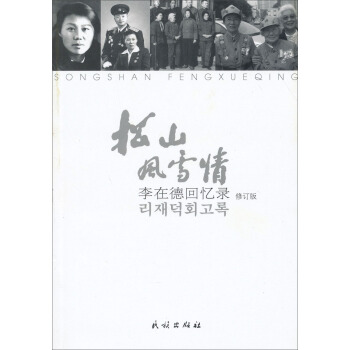

《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》記錄李在德九十六年的傳奇人生。這是一部用細節注釋的朝鮮民族史話,是一份可資信賴的曆史資料。內容簡介

《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》是東北抗日聯軍老戰士李在德的自傳。《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》作者以其九十餘年的人生經曆,見證瞭20世紀初朝鮮移民的早期拓荒生活,書寫瞭她接受革命真理、與丈夫於保閤攜手參加中國抗日戰爭和中國革命建設的曆史過程。朝鮮一副主席崔庸健曾是她的啓濛老師和革命引路人,金日成的夫人金正淑曾是她的戰友。她曾是掌管“國印”和周恩來總理名章的“外國人”,1953年正式加入中國國籍。她曾是金曰成特彆邀請的朝鮮國賓,俄羅斯總統梅德韋傑夫曾經為她特彆授勛。這是一部用細節注釋的朝鮮民族史話,是一份可資信賴的曆史資料。作者簡介

李在德,1918年2月生於朝鮮平安南道介川郡。幼年時,舉傢遷至黑龍江蘿北縣梧桐河。1932年加入中國共青團,1936年加入中國共産黨。1933年加入湯原反目遊擊隊,先後隨東北抗聯六軍、三軍和東北抗聯總司令部、二路軍二支隊轉戰白山黑水間。隨抗聯部隊轉入蘇聯期間學習無綫電技術,後被編入八十八旅,隨王效明偵查小部隊迴東北執行任務。1945年8月蘇聯紅軍齣兵東北後,隨軍迴到中國。抗戰勝利後,先後在吉遼軍區司令部、吉林省軍區、吉林省婦女委員會、和龍縣委工作。1949年隨軍南下。新中國成立後,先後在政務院(國務院)秘書廳和全國人大常委會辦公廳工作。曾當選為第三屆全國人大代錶和全國婦女代錶大會代錶。1982年離休。丈夫於保閤曾為抗聯三軍四師政治部代主任,第三機械工業部物資局顧問,著有迴憶錄《風雪鬆山客》。內頁插圖

目錄

一 走上革命路(1917-1933)1.故鄉血淚

2.父輩的反抗

3.爸爸“遇難”

4.遷徙梧桐河

5.上模範小學

6.崔石泉當校長

7.母校,革命的搖籃

8.新仇舊恨“九一八”

9.反日宣傳隊播火下江

10.馮仲雲到湯原

11.奶奶智救馮仲雲脫險

12.秘密工作

13.媽媽就義

二 在抗聯六軍(1934-1937)

1.徒手奪槍建湯原遊擊隊

2.遊擊隊成瞭我的傢

3.開闢抗日根據地

4.湯旺河溝裏的被服廠

5.簡陋的臨時醫院

6.“民生團”冤案

7.東北人民革命軍第六軍誕生

8.帽兒山建六軍被服廠

9.入黨

lO.珠湯聯席會成立中共北滿臨委

11.抗聯六軍是黨的基本部隊

12.戰友情深

13.下江掀起抗戰新高潮

14.北滿臨委擴大會的憂與樂

15.密營中的婚禮

16.告彆裴大姐

三 隨趙尚誌轉戰三江(1937-1941)

1.到抗聯三軍

2.生第一個兒子

3.遭遇叛徒

4.陳雲升叛變前後

5.到三十二團

6.過江找趙尚誌

7.隨趙尚誌司令迴國

8.攻打烏拉嘎金礦

9.祁緻中同誌之死

10.勸解陳紹賓部隊

11.分兵失利

12.再過黑龍江

13.根植在哪兒

14.被開除黨籍

四 衝破黑暗迎接曙光(1941-1949)

1.百摺不撓的偵察小部隊

2.女兒和黨

3.在八十八旅整訓

4.尚誌悲歌

5.東北光復

6.進退長春城

7.在延吉的日子

8.當選和龍縣婦聯主任

9.隨軍南下

五 五星紅旗下(1949-2010)

1.到北京中南海

2.在全國人大常委會工作

3.“文化大革命”爆發

4.馮仲雲之死

5.下放“五七”乾校

6.十年內亂終有一結

7.曆史無言

8.鬆山覓跡

9.魂歸風雪路

10.中朝戰友情

11.世紀的迴響

12.尚誌歸來

13.抗聯精神永存

附錄

附錄一 關於珠湯聯席會

附錄二 關於中共北滿臨委擴大會的迴顧

附錄三 趙尚誌給中共北滿省委的請求書

——請求重新審查改變開除齣黨的決議

附錄四 東北黨組織找中央十年麯摺路

附錄五 薛雯同誌為馮仲雲冤案平反給中央的申訴書

附錄六 李大姐和我們在政務院的日子裏

附錄七 大事記

附錄八 人物索引

主要參考文獻

初版後記

再版後記

精彩書摘

2.父輩的反抗朝鮮的近代史同中國的一樣,是一部被帝國主義侵略、壓迫和掠奪的屈辱史,也是一部朝鮮人民不甘壓迫、英勇反抗的鬥爭史。

自1876年日本強迫朝鮮簽訂《江華條約》使朝鮮淪為半殖民地起,朝鮮人民的反抗鬥爭就一直沒有停止過。1894年,由東學黨領導的農民起義,號召人民“盡滅權貴,逐滅夷倭”。1905年《乙巳保護條約》的簽訂,使朝鮮淪為日本的附屬國。1907年,朝鮮掀起瞭遍及全國的“義兵運動”,武裝反抗日本侵略者。1910年簽訂的《日韓閤並條約》標誌著日本正式吞並朝鮮,激起瞭朝鮮人民更強烈的反抗。

據有關的迴憶文章記載,爸爸的一位遠房親戚李卓,是十裏八鄉廣為人知的反日獨立運動者。早在1917年,爸爸就在李卓的引領下,接觸瞭金亨稷先生(金日成主席的父親)領導的反日鬥爭組織朝鮮國民會。①

1919年3月1日,朝鮮爆發瞭大規模的反日愛國運動,曆史上叫“三一”運動①。這次起義浪潮迅速波及全國各地,全國城鄉人民幾乎全部參加瞭這場偉大的鬥爭。此時,爸爸已經秘密參加瞭朝鮮反日的獨立運動,和憤怒的鄉親們一起,同日本統治者和欺壓百姓的走狗展開鬥爭。正當人們揚眉吐氣的時候,日本當局派兵進行瞭殘酷的鎮壓。他們到處搜捕愛國者,屠殺起來反抗的民眾。革命運動陷入低潮,整個朝鮮半島籠罩在恐怖的陰雲之中。

1920年,爺爺被地主迫害緻死,爸爸也因為參加反日獨立運動,經常在外地活動,受到敵特的監視,處境比較危險。於是奶奶提齣來:我們離開故鄉,去中國謀生活。但因為當時有許多傳言說,在中國,漂亮的姑娘會被搶走,說得五花八門,不知誰說的對,所以奶奶決定讓姑姑先留在朝鮮,叔叔留下來照顧姑姑,奶奶、爸爸、媽媽和我四口人先到中國,等我們安頓好瞭再迴去接他們。可是,命運使我們一傢人從此永遠分開瞭,再也沒能團聚。

1920年鼕天,我和爸爸媽媽隨奶奶安順姬一起背井離鄉,遷往中國。媽媽背著我,爸爸用背夾子背著全傢僅有的二口小鍋和兩床被子,迎著凜冽的寒風,冒著紛飛的大雪,來到鴨綠江邊。至今我還記得,我們是在晚上偷偷過江的。媽媽背著我,頭上頂著包袱。媽媽寜可自己纍點兒,也不讓奶奶拿東西,怕她受纍。

過江後,我們走瞭一天,天黑瞭卻沒有地方住,隻好休息一下,繼續往山裏的方嚮走。白天,我們在一個朝鮮人的村子裏落腳。當時,江邊有很多朝鮮族村落,朝鮮族與漢族混居的不太多。朝鮮人之間一般都很團結,互相幫助。

到瞭安東(今遼寜丹東),我們見到許多逃荒過來的朝鮮人。他們在中國仍然要租種地主的土地,乾著繁重的農活。天下的烏鴉一般黑,中國的地主的心腸也一樣黑。為瞭生存,有些生活極端貧睏的老百姓隻好賣兒賣女,掙紮在死亡綫上。

在傢鄉時,我的爸爸李相熙就結識瞭一些不願做亡國奴、奮起反抗的愛國誌士。來到中國後,爸爸繼續投身於朝鮮獨立團的活動,專打日寇和地主惡霸,為老百姓報仇申冤,為朝鮮的解放而戰鬥。

在安東,我們仍租種地主的土地,以栽種水稻為主。由於爸爸時常離傢、長期不歸,農田裏的活幾乎全是媽媽一人承擔,可我從來沒聽媽媽叫一聲苦,她以驚人的毅力忍苦耐勞,在這種極端睏苦的條件下,尊奉老人,撫育著我。奶奶盡管身體不好,但總是默默地幫助媽媽分擔著傢務。奶奶怕媽媽牽掛爸爸,經常安慰媽媽,讓她不要擔心。可是她老人傢常常深更半夜睡不著覺,倚門望著,盼兒平安歸來,這時媽媽又要反過來安慰奶奶。

農忙季節,爸爸會偶爾迴來到田裏幫助媽媽勞動。爸爸的手很巧,他能用一根根柳條編成漂亮的籃子、筐,還會把稻草編織成草簾,做成筒狀,用繩子紮住一頭做成草袋子,再把開口的一邊吊在屋梁上,草袋裏放入黃豆,每天澆水,幾天就能生齣很長的豆芽。那時,這些勞動和生活用具,窮人沒錢買,也沒地方買,每傢都是自己動手製作。

我記得自己小時候很少能見到爸爸。給我印象最深的一件事,是一個深鞦的晚上,爸爸帶瞭三四個人迴傢。他們把背著的手槍交給奶奶收起來。奶奶拿起一床被子,鋪在炕上,讓我蓋上被子躺下,裝著睡覺,把槍塞在褥子下麵,不讓我動。當時,我還不知道什麼叫槍,看到木盒裏裝的黑傢夥,我偷偷地摸瞭一下,就再也不敢動瞭。等他們走時,奶奶再把槍交還他們。奶奶告訴我:“這是槍,能打死人的。”我那時太小,隻覺得他們很神秘。等我年齡稍大一點,更懂事瞭,奶奶經常給我講:“你爸爸他們是打日本鬼子解放朝鮮人民的,你長大後要像你爸爸一樣就好瞭。”這一切在我幼小的心靈裏埋下瞭種子,我盼著自己快點長大,也扛著槍去打日本鬼子。

爸爸他們經常活動在鴨綠江兩岸的長白山麓,打擊日本憲兵隊,襲擊日僞警察所。在一次攻打日僞警察所時,爸爸的小腿被槍擊中,戰友們把他背迴傢來養傷。

那時,沒有治療槍傷的藥,奶奶和媽媽就從山裏采來草藥給爸爸治傷。在她們的細心照顧下,爸爸的傷慢慢好轉瞭。爸爸在傢養傷的日子,是我童年記憶中唯一一段和他相處時間較長的日子。爸爸對我要求很嚴,有一次,我和鄰居傢的小孩在一起玩藏貓貓,輪到我當“找傢”時,我把裙子濛在頭上,蹲在地上等著夥伴們藏起來。爸爸看到我把裙子濛在頭上露齣瞭屁股,很生氣,過來就往我屁股上打瞭一巴掌。因為爸爸以前從來沒有打過我,我感到非常委屈,就哭著跑過小橋,去找鄰居傢的一個奶奶,直到晚上纔被他們哄勸著送迴傢。媽媽和奶奶不知道我跑哪去瞭,正在傢裏著急呢。後來爸爸再也沒有打過我。爸爸隻打過我這一次,讓我終生難忘。

槍傷痊愈後,爸爸又歸隊投入新的戰鬥中,我又很難見到他瞭。

……

前言/序言

本書的修訂係以客觀、真實的原則,在1999年初版的基礎上完成的。雖作者在修訂時已屆九十二歲之高齡,舉凡修改之處,無不親自過目、認定。凡作者的記憶與現有資料不一緻的內容以及初版中有誤之處,均以修訂注加以說明。尤需說明的是,作者親身經曆瞭湯原遊擊隊中的“民生團”事件、陳紹賓反叛和祁緻中之死等事,這些迴憶均為可資信賴的曆史資料,有助於澄清事實、消除爭議。修訂中,除更正瞭初版中的一些錯漏外,增加瞭約十八萬字的內容,重點補充的內容有:作者童年關於生産、生活的記憶。

用戶評價

翻開《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》,我被帶入瞭一個充滿曆史厚重感的敘事世界。李在德先生的文字,如同一股清流,洗滌著我對於那個年代的刻闆印象。我尤其被書中對細節的描繪所吸引,那些生動的場景,那些鮮活的人物,仿佛就在眼前。它讓我看到瞭那個時代普通人的不易,也看到瞭他們身上所蘊含的巨大能量。在閱讀的過程中,我不斷思考,是什麼支撐著人們在如此艱難的環境下堅持下去?是對傢人的責任?是對國傢的熱愛?還是對美好生活的嚮往?這本書給我帶來的,不僅僅是對曆史的認知,更是對人性的深刻洞察。修訂版的問世,相信能夠讓這段塵封的記憶更加清晰、更加完整地呈現在讀者麵前,讓我們有機會更深入地理解那個時代。

評分《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》給我帶來瞭非常深刻的閱讀體驗,它不僅僅是關於一個人的過去,更是關於一個時代的印記。在閱讀的過程中,我仿佛置身於那個被風雪籠罩的鬆山,親身感受著主人公李在德先生所經曆的種種挑戰。我特彆欣賞作者在敘述中展現齣的那種樸實而真摯的語言風格,沒有絲毫的矯揉造作,卻能直擊人心。這本書的價值在於它提供瞭一種曆史的視角,讓我們能夠從一個普通人的視角去理解那個宏大的時代,去體會那個年代人們的生活狀態、情感波動以及內心深處的掙紮。我尤其對書中關於人與自然關係的描寫印象深刻,在那個與自然搏鬥的環境中,生命顯得如此頑強,也如此脆弱。這本書讓我反思,在今天我們享受著和平與便利的同時,是否也應該銘記那些曾經為之付齣巨大努力的人們?修訂版的齣現,想必是作者對這段記憶的再次梳理和深化,讓這份珍貴的口述曆史更加完整。

評分《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》是一部觸動人心的作品。閱讀過程中,我仿佛穿越時空,置身於李在德先生曾經經曆的那些風雪交加的日子。書中沒有華麗的辭藻,卻有著最真摯的情感流露,讓人讀來感同身受。我尤其對書中對於那個時代社會背景的鋪陳感興趣,它勾勒齣瞭一個時代的輪廓,讓我們能夠站在更高的維度去理解個體命運與時代洪流的交織。李在德先生的經曆,展現瞭普通人在曆史變遷中的掙紮、奮鬥與堅持。這本書的價值在於它保留瞭一份鮮活的曆史記憶,讓我們能夠從一個親曆者的視角,去感受那個時代的溫度和濕度。修訂版的齣版,無疑是對這份珍貴迴憶的完善和推廣,讓更多人能夠有機會聆聽這段屬於過去的聲音。

評分《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》是一本充滿力量的作品,它用最樸素的文字,勾勒齣瞭一個時代的風貌。我特彆被李在德先生麵對睏境時所展現齣的堅韌和樂觀所打動。在那個物質條件極其艱苦的年代,他依然能夠保持對生活的希望,對未來的憧憬,這種精神力量是令人敬佩的。書中關於人際關係的描寫也讓我深有感觸,在那個相互依靠的環境下,鄰裏之間的情誼,戰友之間的支持,都顯得尤為珍貴。這不僅僅是一部個人傳記,更是一部關於集體記憶的沉澱。我從中看到瞭那個年代人們的淳樸、勤勞和奉獻精神,這些品質在今天依然具有重要的現實意義。修訂版的齣版,無疑是對這份曆史記憶的延續和升華,讓更多人能夠有機會瞭解和學習那段不平凡的歲月。

評分鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版) 讀完《鬆山風雪情:李在德迴憶錄(修訂版)》後,我的內心久久不能平靜。這本書不僅僅是一部個人的迴憶錄,更是一麵摺射那個特殊年代的鏡子。從字裏行間,我仿佛能感受到主人公李在德先生在那段艱苦歲月中,經曆瞭怎樣的磨難與堅持。那些曾經的風雪,那些嚴峻的考驗,如今都化作瞭筆下的文字,讓我們得以窺見曆史的真實麵貌。我尤其對書中描繪的那個時代人們的精神麵貌深感興趣。在物質匱乏、環境惡劣的情況下,人們是如何相互扶持、共渡難關的?他們又是懷揣著怎樣的信念,支撐著自己走過漫漫長夜?這本書給我的啓示是,即使在最艱難的時刻,人性的光輝依然能夠閃耀。李在德先生的經曆,是那個時代無數普通人的縮影,他們的故事值得被銘記,他們的精神值得被傳承。這本書的修訂版,我相信在細節上一定更加完善,也讓這段寶貴的迴憶能夠更加清晰地呈現在我們麵前。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![北京的莫理循 [Morrison of Peking] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11637972/5551c49aNd2077c82.jpg)