具体描述

内容简介

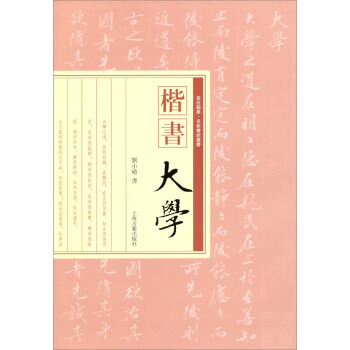

《楷书<大学>》为"走近翰墨o名家书经"丛书一种,该丛书特邀国内著名书法名家以自己擅长之书体书写中国传统文化经典,每种经典均有楷、草、隶、篆、行五体,书写形式为小品册页。丛书均按照书法家所书原大彩印,完美展现了书家作品原貌。书前有"出版说明",书后有书家自作"后记"一篇,细说抄经心得,指导读者临摹,可为习书之人模范。此套丛书不仅能使广大读者品位经典,更能使广大读者走近翰墨。《大学》原为《礼记》第四十二篇,约为秦汉之际儒家作品,一说曾子所作。经宋代理学名家朱熹整理后,入《四书》,成为文人必读、必抄之书。本书据清阮元校《十三经注疏》本整理,由著名书法家刘小晴先生用毛笔书写,极具观赏性和艺术性。

作者简介

刘小晴(1942― ),号一瓢,上海崇明人。中国书法家协会会员,中国书法家协会学术委员会委员,曾为上海书法家协会副主席,上海书画出版社副编审,原《书法》杂志副主编。精于楷书及行草,箸述颇丰,有《书法技法述要》、《行书基础知识》、《小楷技法指南》、《书法艺术的创作与欣赏》等。出版字帖有《历代名赋小楷字帖》、《楷书前出师表》、《刘小晴节唐宋词字帖》、《楷书滕王阁序》等。目录

正文前言/序言

用户评价

我惊喜地发现,这本书的收藏价值也在与日俱增。从印刷技术的角度来看,它的工艺精良,墨色均匀,没有出现任何模糊或洇墨的现象,这对于需要长期保存的经典文本来说至关重要。而且,考虑到现代人对传统文化复兴的重视程度,像这样高质量的传统经典再创作,未来必然会受到更多文人雅士的青睐。它不仅仅是供人阅读和学习的工具书,更像是一份可以传承下去的家族藏品。我甚至已经开始考虑,是否要为它定制一个专门的防潮书盒,以最大限度地保护其原始状态,确保数十年后,后人依然能从中汲取到同样的文化精髓与艺术享受。

评分这本《楷书<大学>》的装帧设计实在让人眼前一亮。拿到手的时候,首先被它沉甸甸的质感所吸引,纸张的选择非常考究,摸上去有一种温润如玉的感觉,想必是经过精心挑选的。封面设计简洁大气,书名“楷书<大学>”几个字遒劲有力,每一个笔画都透着一股古朴典雅的气韵,让人忍不住想要细细品味一番。内页的排版也十分讲究,字体的选择更是恰到好处,楷书的规整与《大学》内容的深邃形成了完美的融合。打开扉页,那一笔一划的墨迹仿佛带着穿越时空的魔力,让人瞬间沉浸在古代文人墨客的宁静致远之中。装订工艺也显得非常扎实,即便是经常翻阅,也丝毫不用担心会散页,这种对细节的执着,体现了制作者对经典文本的敬畏之心。我常常在独处的时光里,捧着这本书,感受着纸张的温度和墨香的芬芳,这不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。

评分这本书带给我的精神层面上的触动,远超出了文字本身。在如今这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能够静下心来,伴着这种沉静的楷书,去研读《大学》中关于修身、齐家、治国、平天下的宏大叙事,无疑是一种心灵的“减速带”。每一次翻阅,都像是进行一次深度的内省。那些关于“慎独”、“诚意”的教诲,在楷书的映衬下显得愈发清晰有力,仿佛古圣先贤就在耳边低语,指引着方向。它提醒着我,无论外界如何喧嚣,内心世界的秩序和修养才是立足之本。这种由内而外的滋养,是任何快餐式文化产品都无法替代的。

评分作为一名长期学习书法的人来说,这本书的实用价值是无与伦比的。我收藏了许多不同版本的《大学》,但这一本的楷书范本具有极高的参考性。每一字的结构、间架布局都堪称典范,完全符合楷书“中正平和、法度森严”的审美标准。在临摹时,我常常会对着书页研究某一笔画的起收,体会作者在运笔时如何提按顿挫,如何通过墨色的浓淡变化来赋予文字生命力。与那些仅仅追求“漂亮”的书法作品不同,这里的楷书更注重“法度”,它为学习者提供了一个极其稳定和可靠的参照系。它让我明白了,真正的书法艺术,绝非天马行空的恣意挥洒,而是建立在扎实功底之上的自由表达。

评分说实话,最初接触这类经典书籍时,总担心会因为文字的艰涩而望而却步,但这本书的排版方式极大地降低了阅读门槛。它巧妙地将原文与现代的解释性注释穿插排布,使得每一次的阅读体验都是一种渐入佳境的过程。初读,可以专注于楷书的形态之美,感受古人书写时的心境与笔法;深入一些,那些看似晦涩的词句,在旁边的提示下也变得豁然开朗。这种设计理念非常人性化,它没有牺牲原文的完整性,却极大地提升了可读性,使得即便是对传统文化了解不深的读者,也能循着清晰的脉络,逐步领悟其中蕴含的哲理。我发现自己不再是机械地“读”书,而是在与文字进行一种平视的对话,这种体验是传统印刷品难以比拟的。

评分特別好,練字抄書是一個不錯的選擇!

评分特別好,練字抄書是一個不錯的選擇!

评分很好的书,物流太慢

评分刘小晴老师的字太好看了!为什么每本上面都有一个黑手印??京东的配货员难道就不能注意一下个人卫生或者带个手套吗?恶心

评分特別好,練字抄書是一個不錯的選擇!

评分谢谢!

评分老師的新書!必須捧場!

评分老師的新書!必須捧場!

评分书不错,特别满意。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有