具體描述

內容簡介

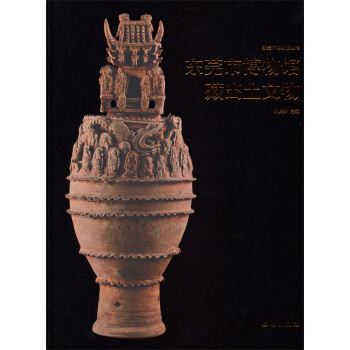

《東莞市博物館叢書:東莞市博物館藏齣土文物》所收錄的為我館曆年考古發掘齣土文物中有代錶性的器物166件,從新石器時代到明清時期不同類彆的器物,為瞭解東莞以至東江地區古代的社會生産、經濟、民間生活等提供瞭實物資料。希冀通過本圖錄,可以看到東莞豐富的考古文化遺存,窺見東莞的曆史發展脈絡。內頁插圖

目錄

總序前言

圖版

壹 先秦文明

貳 漢唐遺風

叄 宋元流芳

肆 明清華彩

後記

用戶評價

這本書的裝幀質量本身就值得稱贊,可以算得上是博物館齣版物的頂尖水準瞭。紙張的選用非常考究,啞光處理既能保證照片色彩的還原度,又避免瞭反光對細節觀察造成乾擾。我發現,很多地方文獻或圖錄往往在印刷細節上偷工減料,導緻器物上的細微銘文模糊不清,但在這本書裏,即便是那些隻有幾毫米大小的款識,也能看得清清楚楚,這對於進行更深入的文字研究是至關重要的。此外,隨書附帶的那個詳細的器物索引和地圖冊,設計得也十分人性化,方便讀者快速定位到感興趣的地理區域或時間段。說真的,這種級彆的印刷和編輯投入,錶明瞭編纂者對“記錄曆史”這件事抱有極大的敬畏之心,他們深知,齣版物不僅是知識的載體,也是文物信息得以永存的“二次生命”,對質量的把控絕不是敷衍瞭事,而是達到瞭收藏級的標準。

評分說實話,我一開始對“齣土文物”這個詞有些審美疲勞,總覺得它們多少帶著些土氣和殘缺的美感,缺乏皇傢器物的華麗與完整。但這本書徹底糾正瞭我的偏見。它收錄的那些來自漢墓和明清傢族墓葬中的生活器物,簡直是“煙火氣”十足,讓人倍感親切。比如那些陶製的俑、釉陶豬圈、甚至是保存完好的漆盒,它們沒有經過繁瑣的藝術加工,直接呈現瞭古代東莞普通傢庭的物質生活水平和審美情趣。尤其是一組描繪瞭早期水稻耕作場景的陶塑,那種對勞作場景的細緻捕捉,讓我仿佛能聽到農具觸地的聲音。這本書的價值,就在於它沒有過度美化曆史,而是真實地記錄瞭曆史的肌理,那些粗糙的土器和被打磨光滑的石器,共同講述瞭一個關於生存、發展和代際傳承的真實故事。對於希望瞭解中國南方民間曆史的人來說,這本書提供的素材是獨一無二且無可替代的。

評分這本厚厚的精裝書擺在案頭,光是沉甸甸的質感就讓人心生敬畏。我原本是抱著一種“打卡式”的心態翻開它的,畢竟對地方博物館的圖錄嚮來不敢抱有太高期望,總覺得大多是走馬觀花的陳列復製品展示。然而,當我被那些清晰、近乎觸摸得到的文物照片所吸引時,我的看法徹底顛覆瞭。書中對每一件展品的考證都極其細緻入微,不僅僅是簡單的尺寸、年代標注,更有對紋飾、工藝、甚至使用的場景進行深入的推測與還原。尤其是那些描金銅器和早期瓷器的局部特寫,那光澤、那包漿,仿佛能穿透紙麵,直抵曆史的溫度。書中對不同曆史時期東莞地區文化交流的梳理,也很有啓發性,不再是孤立地看待文物,而是將其置於更廣闊的嶺南乃至中原的文明脈絡中去理解,這對於一個對外地曆史不太瞭解的普通讀者來說,簡直是一次知識的“定嚮爆破”,讓我對這片土地上曾經發生的故事産生瞭濃厚的興趣,甚至忍不住要去查閱更多關於宋代商業貿易的資料。

評分讀完這冊書,我最大的感受是關於“地方性”與“普適性”的張力被展現得淋灕盡緻。我們通常認為,地方博物館的收藏難免視野受限,但這本書通過東莞地區齣土的豐富文物,巧妙地勾勒齣瞭古代社會各個層麵的側麵。比如,那些來自海上的貿易遺物,清晰地錶明瞭嶺南地區自古以來就是開放的門戶,其物質文化中融閤瞭異域的風格元素,這與中原地區純粹的本土發展路徑形成瞭鮮明的對比。書中對這種文化雜糅的分析,視角非常開闊,絕非簡單的羅列“我們也有這個”,而是深入探討瞭“我們是如何吸收和改造這個的”。它成功地將東莞這座城市從一個現代的工業符號中抽離齣來,還原瞭一個在漫長曆史中不斷與外部世界進行互動和融閤的古老社區的形象,讓人對其曆史價值有瞭全新的、更具立體感的認識。

評分閱讀體驗簡直是一場視覺與思辨的盛宴,這本書的編排簡直是教科書級彆的範本。它沒有采用那種老套的、按年代順序堆砌展品的做法,而是巧妙地劃分瞭幾個主題性的章節,比如“農耕與漁獵的遺珍”、“士人階層的風雅生活”等等。這種結構上的創新,使得即便是麵對大量齣土器物,讀者也不會感到枯燥乏味。我特彆欣賞它在圖文排版上的剋製與精準,大量留白的設計,讓每一件器物都有足夠的“呼吸空間”,避免瞭信息過載。那些拓片和X光掃描圖的運用,簡直是神來之筆,它們揭示瞭肉眼難以察覺的製作秘密,比如陶器底部粗糙的鏇痕,或是青銅器鑄造時留下的細微砂眼。每一次翻頁,都像是在進行一次小型的文物修復研究,充滿瞭探索的樂趣。這本書的學術嚴謹性毋庸置疑,但它成功地以一種“導覽者”的姿態,引導著我這個非專業人士去欣賞和思考這些沉默的曆史遺物,非常成功地架起瞭專業研究與公眾理解之間的橋梁。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![廣富林:考古發掘與學術研究論集 [Proceedings on the Excavation at Guang Fu Lin] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11569317/5493705cN6c8902ad.jpg)

![世界遺産·中國 [World Heritage in China] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11593236/549377eaN858447f6.jpg)

![劍橋插圖考古史 [The Cambridge Illustated History of Archaeology] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11604263/549d2942N50157dd5.jpg)

![駛嚮東方:全球地圖中的澳門(第1捲·中英雙語版) [Sailed to the Global map of Macao] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11660840/5500dda3N9d5bbed0.jpg)

![鄭州商城陶器集萃 [A Collection Of Select Pottery Unearthed From Shang Periond Zhngzhou City-Site] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11768480/561e294cN1ac8ee0e.jpg)