具体描述

内容简介

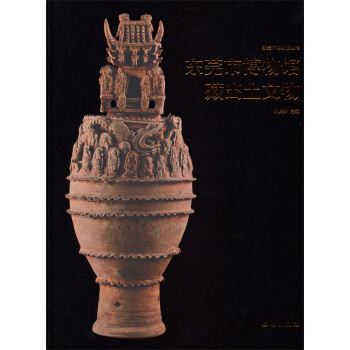

《东莞市博物馆丛书:东莞市博物馆藏出土文物》所收录的为我馆历年考古发掘出土文物中有代表性的器物166件,从新石器时代到明清时期不同类别的器物,为了解东莞以至东江地区古代的社会生产、经济、民间生活等提供了实物资料。希冀通过本图录,可以看到东莞丰富的考古文化遗存,窥见东莞的历史发展脉络。内页插图

目录

总序前言

图版

壹 先秦文明

贰 汉唐遗风

叄 宋元流芳

肆 明清华彩

后记

用户评价

读完这册书,我最大的感受是关于“地方性”与“普适性”的张力被展现得淋漓尽致。我们通常认为,地方博物馆的收藏难免视野受限,但这本书通过东莞地区出土的丰富文物,巧妙地勾勒出了古代社会各个层面的侧面。比如,那些来自海上的贸易遗物,清晰地表明了岭南地区自古以来就是开放的门户,其物质文化中融合了异域的风格元素,这与中原地区纯粹的本土发展路径形成了鲜明的对比。书中对这种文化杂糅的分析,视角非常开阔,绝非简单的罗列“我们也有这个”,而是深入探讨了“我们是如何吸收和改造这个的”。它成功地将东莞这座城市从一个现代的工业符号中抽离出来,还原了一个在漫长历史中不断与外部世界进行互动和融合的古老社区的形象,让人对其历史价值有了全新的、更具立体感的认识。

评分阅读体验简直是一场视觉与思辨的盛宴,这本书的编排简直是教科书级别的范本。它没有采用那种老套的、按年代顺序堆砌展品的做法,而是巧妙地划分了几个主题性的章节,比如“农耕与渔猎的遗珍”、“士人阶层的风雅生活”等等。这种结构上的创新,使得即便是面对大量出土器物,读者也不会感到枯燥乏味。我特别欣赏它在图文排版上的克制与精准,大量留白的设计,让每一件器物都有足够的“呼吸空间”,避免了信息过载。那些拓片和X光扫描图的运用,简直是神来之笔,它们揭示了肉眼难以察觉的制作秘密,比如陶器底部粗糙的旋痕,或是青铜器铸造时留下的细微砂眼。每一次翻页,都像是在进行一次小型的文物修复研究,充满了探索的乐趣。这本书的学术严谨性毋庸置疑,但它成功地以一种“导览者”的姿态,引导着我这个非专业人士去欣赏和思考这些沉默的历史遗物,非常成功地架起了专业研究与公众理解之间的桥梁。

评分说实话,我一开始对“出土文物”这个词有些审美疲劳,总觉得它们多少带着些土气和残缺的美感,缺乏皇家器物的华丽与完整。但这本书彻底纠正了我的偏见。它收录的那些来自汉墓和明清家族墓葬中的生活器物,简直是“烟火气”十足,让人倍感亲切。比如那些陶制的俑、釉陶猪圈、甚至是保存完好的漆盒,它们没有经过繁琐的艺术加工,直接呈现了古代东莞普通家庭的物质生活水平和审美情趣。尤其是一组描绘了早期水稻耕作场景的陶塑,那种对劳作场景的细致捕捉,让我仿佛能听到农具触地的声音。这本书的价值,就在于它没有过度美化历史,而是真实地记录了历史的肌理,那些粗糙的土器和被打磨光滑的石器,共同讲述了一个关于生存、发展和代际传承的真实故事。对于希望了解中国南方民间历史的人来说,这本书提供的素材是独一无二且无可替代的。

评分这本书的装帧质量本身就值得称赞,可以算得上是博物馆出版物的顶尖水准了。纸张的选用非常考究,哑光处理既能保证照片色彩的还原度,又避免了反光对细节观察造成干扰。我发现,很多地方文献或图录往往在印刷细节上偷工减料,导致器物上的细微铭文模糊不清,但在这本书里,即便是那些只有几毫米大小的款识,也能看得清清楚楚,这对于进行更深入的文字研究是至关重要的。此外,随书附带的那个详细的器物索引和地图册,设计得也十分人性化,方便读者快速定位到感兴趣的地理区域或时间段。说真的,这种级别的印刷和编辑投入,表明了编纂者对“记录历史”这件事抱有极大的敬畏之心,他们深知,出版物不仅是知识的载体,也是文物信息得以永存的“二次生命”,对质量的把控绝不是敷衍了事,而是达到了收藏级的标准。

评分这本厚厚的精装书摆在案头,光是沉甸甸的质感就让人心生敬畏。我原本是抱着一种“打卡式”的心态翻开它的,毕竟对地方博物馆的图录向来不敢抱有太高期望,总觉得大多是走马观花的陈列复制品展示。然而,当我被那些清晰、近乎触摸得到的文物照片所吸引时,我的看法彻底颠覆了。书中对每一件展品的考证都极其细致入微,不仅仅是简单的尺寸、年代标注,更有对纹饰、工艺、甚至使用的场景进行深入的推测与还原。尤其是那些描金铜器和早期瓷器的局部特写,那光泽、那包浆,仿佛能穿透纸面,直抵历史的温度。书中对不同历史时期东莞地区文化交流的梳理,也很有启发性,不再是孤立地看待文物,而是将其置于更广阔的岭南乃至中原的文明脉络中去理解,这对于一个对外地历史不太了解的普通读者来说,简直是一次知识的“定向爆破”,让我对这片土地上曾经发生的故事产生了浓厚的兴趣,甚至忍不住要去查阅更多关于宋代商业贸易的资料。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![广富林:考古发掘与学术研究论集 [Proceedings on the Excavation at Guang Fu Lin] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11569317/5493705cN6c8902ad.jpg)

![世界遗产·中国 [World Heritage in China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11593236/549377eaN858447f6.jpg)

![剑桥插图考古史 [The Cambridge Illustated History of Archaeology] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11604263/549d2942N50157dd5.jpg)

![驶向东方:全球地图中的澳门(第1卷·中英双语版) [Sailed to the Global map of Macao] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11660840/5500dda3N9d5bbed0.jpg)

![郑州商城陶器集萃 [A Collection Of Select Pottery Unearthed From Shang Periond Zhngzhou City-Site] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11768480/561e294cN1ac8ee0e.jpg)