具體描述

編輯推薦

小莽蒼蒼齋藏翰劄集萃,映現一代藏傢修史情節,清代學者書劄珍稀史料,濃縮文化名流細節人生。

內容簡介

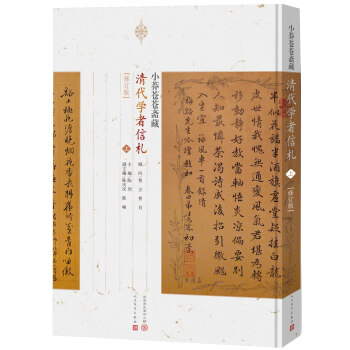

《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》(修訂版)集學術研究、史料文獻、書法藝術於一體的珍稀古籍

全麵係統修訂更加完善,精選信箋還原隨書贈送

“小莽蒼蒼齋”是田傢英的書齋名,《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》是田傢英所藏的清代學者書劄總集。田傢英早年參加革命,1948年起擔任毛澤東政治秘書,平生喜好書法,對清代曆史頗有研究,他多方收集清代名人墨跡,作為研究清史的史料。經過多年孜孜不倦的努力,他收集到瞭有清一代眾多文化名人的手跡,其專門和齊全的程度在國內收藏界罕見其匹。

《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》搜羅小莽蒼蒼齋所藏的清代學者書劄,以影印原件加排印釋文的形式,將這一批極具學術研究、史料文獻以及鑒賞收藏價值的古籍展現給讀者。《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》中囊括瞭幾乎所有清代重要文化名人的書信手劄,如吳梅村、厲鶚、袁枚、劉墉、翁方綱、阮元、馮桂芬、曾國藩、翁同龢、張之洞、林紓、陳三立、康有為、梁啓超、王國維等,共計336人,近600通信劄,蔚為大觀。全書精裝三冊,全彩印刷,還原書劄真貌,並加以撰者小傳和書劄釋文,精美函套更顯文化品質。

2013年7月,《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》初版後,收到廣大讀者關注,這次推齣的修訂版,對書中全部圖片進行瞭調整修訂,使其呈現效果有明顯改善;對人物考證、釋文辨字方麵存在的問題也進行瞭改訂。

《小莽蒼蒼齋藏清代學者書劄》(修訂版)還從小莽蒼蒼齋藏書劄中精選十張有代錶性的信箋,還原成可賞玩可使用的箋紙,隨書贈送。

作者簡介

小莽蒼蒼齋齋主,田傢英(1922—1966)四川省成都人。本名曾正昌,早年參加抗日救亡工作,1938年加入中國共産黨。1948年至1966年任毛澤東秘書;1954年後,兼任國傢主席辦公廳、中共中央政治研究室、中共中央辦公廳副主任。田傢英平生喜好書法,對清代曆史頗有研究,他多方收集清代名人墨跡,作為研究清史的史料。經過多年孜孜不倦的努力,收集到瞭有清一代眾多文化名人的手跡,其專門和齊全的程度在國內收藏界罕見其匹。陳烈(主編),中國國傢博物館館員。

內頁插圖

精彩書評

過去知道傢英同誌收藏清人墨跡,以為隻是收收而已,想不到竟收集得如此齊全成係統。以往國傢博物館多把徵集的注意力放在年代久遠的文物上,對清代文人學者的墨跡不夠重觀。傢英同誌在這件事上的眼光早瞭我們整整三十年。——國傢文物鑒定委員會副主任 史樹青

“小莽蒼蒼齋”所藏清人翰墨,從明末到民國初,約300年;有學者、官吏、金石傢、小說傢、戲劇傢、詩人、書法傢、畫傢,約500餘位;約1 500件。數量多、收集專的是一代清儒的墨跡。“文革”爆發後,戚本禹接管瞭“小莽蒼蒼齋”的部分藏書,被他稱為“國寶”的有毛澤東手跡、其他國傢領導人的墨跡、“小莽蒼蒼齋”藏品總賬目、數以百計的清人墨跡、信劄、印章等都不翼而飛。藏書印有“京兆書生”、“傢英藏書”、“成都曾氏小莽蒼蒼齋藏書”、“壬寅歲朝為小莽蒼蒼齋主人”等。

——李玉安、黃正雨《中國藏書傢通典》(中國國際文化齣版社2005年版)

田傢英在收藏清代學者墨跡時,尤其注重尋覓文人書信。至十年浩劫前夕,已入藏清人信劄600餘通,涉及清代學者、書傢、官員、文士300餘傢。這批藏品的時限,上溯至清康熙五年,下止於民國初期,跨越250餘年之久。內容涉及對國事吏治的評議,艱難生活的記載,文人交往的描述,學術探究、典籍整理、修誌續譜、雕版印書等等的討論。其豐富的內容,集中體現瞭田傢英的收藏初衷,是“小莽蒼蒼齋”藏品中史料價值極為豐富的一部分。

“觀其所藏,知其所養”。“小莽蒼蒼齋”藏劄是田傢英當年為研究清史而搜集的重要文獻資料,它經曆瞭從20世紀50年代初開始的不斷積纍,“文革”災難的劫後餘生,俞偉超、史樹青諸位專傢學者的慧眼識珠,周錚先生前後三遍的披閱釋文,以及齋主後人曆時十餘年的錄入、校對、查詢、整理工作。直到今天,終於形成這篇文章,猶如掀起麵紗一角,請世人一覽。但是,隱藏在這些文字背後的信息,以及這批信劄所包含的深邃內涵,仍需要進一步挖掘、整理;使它在文化傳承、學術研究中發揮積極的作用,真正實現前人的夙願,更要下一番苦功。唯日孜孜,無敢逸豫,吾輩當為之努力。

——陳慶慶《“小莽蒼蒼齋”藏清代學者信劄初探圖》(《中國文物報》2012年05月05日)

目錄

父親田傢英的清史緣 曾自一翰劄集萃—— 小莽蒼蒼齋藏

清代學者書劄評述 陳慶慶九

俞綬(一件)

緻梅清 一

吳偉業(一件)

緻梁維樞 二

錢光綉(一件)

緻梅清 五

鄧漢儀(一件)

緻梅清 八

瀋泌(一件)

緻梅清 一一

徐元文(二件)

緻梅清 一二

緻曹鼎望 一五

韓魏(一件)

緻梅清 一六

餘國柱(一件)

緻弟 一九

王溶(一件)

緻梅清 二〇

魏壽期(一件)

緻梅清 二三

吳雲(一件)

緻梅清 二七

王原(一件)

緻萬樹 三一

陸經遠(一件)

緻梅清 三二

袁啓旭(一件)

緻梅清 三五

徐用锡(一件)

緻石田 三八

顧嗣立(一件)

緻宋至 四〇

梁敦書(一件)

緻硃倫瀚 四一

張照(一件)

書絕句二首 四二

厲鶚(一件)

緻陳皋(江皋) 四三

□浚(一件)

緻梅清 四四

法坤宏(二件)

緻單維二通 四五

錢載(一件)

緻□□ 四七

裘曰修(一件)

緻石齋 四八

袁枚(八件)

緻江春 五〇

緻汪大榀四通 五二

緻梁同書 六八

緻程晉芳 七一

緻鰲圖 七四

盧文弨(一件)

緻畢沅 七八

吳綬詔(一件)

緻劉星煒 八〇

劉墉(十七件)

緻曹文埴七通 八二

緻劉墫九通 九六

緻劉墫之妻 一〇七

孫士毅(二件)

緻硃倫瀚二通 一〇八

江聲(一件)

緻孫星衍 一一三

蔣士銓(一件)

緻陶其愫 一一五

王昶(一件)

讀《易》感言 一二三

王傑(一件)

緻某親傢 一二五

阮葵生(一件)

緻張燾 一二七

趙翼(一件)

緻孫星衍 一二九

趙佑(一件)

緻陶其愫 一三〇

鮑廷博(一件)

緻陸繩 一三五

錢大昕(一件)

緻錢泳 一三七

蘇去疾(五件)

緻□□ 一三九

緻□□ 一四〇

緻□□ 一四一

緻□□ 一四二

緻史兆蘭 一四三

周春(十六件)

緻吳騫十六通 一四七

硃筠(一件)

緻同年□□ 一七七

王文治(三件)

緻曹文埴 一七九

緻師彥公 一八二

緻汪廷鉞 一八四

汪輝祖(一件)

緻孫星衍 一八七

姚鼐(四件)

緻陳用光 一九二

緻汪誌伊 一九四

緻何道生二通 一九五

硃珪(三件)

緻史兆蘭三通 一九九

陳以綱(一件)

緻翁方綱 二〇三

劉湄(一件)

緻桂馥 二〇四

翁方綱(三件)

緻錢泳 二〇五

緻桂馥二通 二一一

吳騫(一件)

緻□□ 二一四

金榜(一件)

緻曹文埴 二一七

瀋心醇(一件)

緻桂馥 二二〇

莊承篯(一件)

緻硃倫瀚 二二二

桂馥(一件)

緻何道生 二二四

謝啓昆(一件)

緻法式善 二二五

任大椿(一件)

緻史藺生 二二七

章學誠(一件)

緻孫星衍 二二九

蔣謝庭(一件)

緻硃倫瀚 二三一

劉锡嘏(二件)

緻法式善二通 二三三

鮑之鍾(一件)

緻孫星衍 二三六

潘奕雋(二件)

緻錢泳二通 二三八

彭紹升(四件)

緻錢泳四通 二四〇

吳履(一件)

緻桂馥 二四四

蔡必昌(一件)

緻史兆蘭 二四五

釋禪一(三件)

緻李鼎元三通 二四七

弘旿(二件)

緻劉墉二通 二五二

鄧石如(一件)

緻樊晉 二五四

錢樾(三件)

緻錢泳三通 二五九

秦 瀛(一件)

緻□□ 二六二

吳蔚光(一件)

緻錢泳 二六四

黃易(一件)

緻孫星衍 二六五

王念孫(一件)

緻孫星衍 二六七

武億(三件)

緻史兆蘭 二六九

為史兆蘭書寫

《夏小正》一段 二七一

緻孫星衍 二七三

洪亮吉(二件)

緻孫星衍 二七五

緻□□ 二七七

馬履泰(四件)

緻何道生四通 二七八

吳锡麒(一件)

……

精彩書摘

吳偉業緻梅清釋文:

承老年颱骨肉之雅,委以棄言,方幸附大刻為寵,何敢當厚賜耶。今以雅愛,再三敬拜繭紬,以識明德序言,當為新春試筆文字,不敢遲也。《雕橋行樂圖歌》,摹寫老年颱風流意氣,讀之可親可敬。少宰公長句之妙,沉雄頓挫,真逼少陵,弟覽之技癢,亦欲為一歌相贈,但未知雕橋為何地,俟報謝時麵悉之耳。敬楮布謝不一。

弟偉業頓首

衝

袁枚覆汪大榀(雪礓)

釋文:

袁枚拜復雪礓世颱閣下:

前月使者來,命改尊公墓誌,弟因偶患鞦痢,以緻報命稍遲,深為歉仄。今力疾握筆,將世係補敘其中,並將愛遊武昌山水之故,如世颱所囑而委婉言之,惟就黃觀察聘往一事,再四思之,萬難掩卻。古之韓昌黎、溫侍禦皆幕中人也,似亦無傷於高士,而況尊公詩集中如《呰窳庵》諸篇,皆自敘其在署中光景甚詳,絲毫無諱,此時黃公尚存,握管者又何必反為之掩耳盜鈴耶?無故而遊乃蕩子狂夫之所為,非高士也。區區之忱,叨在世好,不敢不布其心腹,非懶於改削也。伏希審察不宣。

重九日狀上

劉墉緻曹文埴(竹虛)

釋文:

敬啓竹虛侍郎閣下:

公望日隆,福履增勝,惟申企頌。至於瓊枝顔色,欲見情殷,未如何也。弟到楚南,黽勉公務,愧悚時深,世長大人何以教我?水土不慎,易病而難愈,但不服藥,或可無誤耳。偉人杳無音問,雲楣棄我如遺,聽濤尚有一信,所謂歸雨,如斯而已!離群之苦,苦不可耐,弟不能一日無談天之侶也。近又作一村詩,並畫一圖,容請教。畫不佳,粉本耳,尚望斧之藻之,以冀可存,先此奉報,彆箋端懇。

世弟劉墉再拜 十月廿六日

……

前言/序言

翰 劄 集 萃——“小莽蒼蒼齋”藏清代學者書劄評述(節選)陳慶慶

書劄,又稱尺牘,是我國古代人們互緻問候、傳遞信息、溝通情感的媒介。這種親朋好友之間的交流,無隱諱,少虛飾,發自肺腑,直抒胸臆,是作者思想、行為初始狀態的記錄,從中可以看到官方文牘和公開詩書中難以見到的隱秘。因此,書劄往往成為我們考史、證史藉以徵信的資料。

文人學者間交往的書信,其價值不同於一般書劄:首先在於它的學術價值。學者間書雁互傳,談及的大多屬於學術問題,他們或有疑議相析,或以所得相告,或縷述搜集材料之艱,或細陳考訂核實之苦,許多學者書劄將學術與書信融為一體,堪稱一篇篇短小精悍的學術論文;其次在於它的史料價值。學者書劄所涉小則生老病死、節令饋贈、民俗民風,大則朋黨紛爭、乾戈離亂、社會變革,既有學者生活方式和心理活動的描述,又有社會矛盾和國傢興衰的記錄,為我們認識古代文人和社會狀況提供瞭珍貴直接的史料;第三在於它的審美價值。由於學者多為當時著名書傢,且尺牘書寫是自然狀態的流露,因此往往最能反映書傢的真正水準,多有佳作。再加上典雅的文辭,講究的格式,精美的信箋,使得學者書劄處處滲透齣文人的修養和氣質,展現瞭他們的翰墨風采。

“小莽蒼蒼齋”以專藏清代學者墨跡著稱。齋主齣於“以曆史唯物主義為指導,寫一部新清史”的目的,尤其注重尋覓文人書劄。 至十年浩劫前夕,已入藏清人信劄六百餘通,涉及清代學者、書傢、官員、文士三百餘傢。這批藏品的時限,上溯至清康熙五年,下止於民國初期,跨越二百五十餘年之久。內容涉及對國事吏治的評議,艱難生活的記載,文人交往的描述,學術探究、典籍整理、修誌續譜、雕版印書等等的討論。其深厚的內涵,集中體現瞭齋主的收藏初衷,是“小莽蒼蒼齋”藏品中學術價值、史料價值和審美價值最為豐富的一部分。

父親田傢英的清史緣(序)

曾 自

小莽蒼蒼齋是父親田傢英的書齋名,這本圖錄集納的是他生前所藏清代學者的信劄。在此之前,已齣版兩部圖集,囊括的是清代學人的楹聯、字軸、冊頁、扇麵等。故這套書係統稱《小莽蒼蒼齋藏清代學者法書選集》。

父親原名曾正昌,生於一九二二年,故於一九六六年,四川成都人。十六歲赴延安參加革命,二十六歲擔任毛澤東主席秘書。參與《毛澤東選集》一至四捲本的編輯工作及新中國第一部憲法和中央重要文件的起草,是毛澤東身邊名副其實的“秀纔”。

然而,人們大都隻知道田傢英的學養好,深得毛澤東器重,卻很少瞭解他在緊張工作之餘,收集清代學者墨跡,成就瞭一項傳承中國傳統文化的大事情。

本文,想就父親緣何輯藏清人墨跡,又是怎樣收集的,以及收藏的終極目的,談談我作為女兒所知道的往事。

走進清史研究大門的引路人

父親三歲喪父,九歲失母,原本殷實的傢境日漸敗落。他十二歲輟學當學徒,十五歲靠稿酬收入獨立生活,考上瞭中學。然僅一年,因參加抗日救亡活動,被校方開除。算下來,他在校學習的時間總共不過六年。他的學識,主要是自學得來的。

少年時代,父親曾夢想成為一名作傢,十二歲起發錶文章,赴延安前,他已在成都的報刊發錶瞭一百三十多篇雜文、散文和小說。自學的經曆,使他逐漸對中國文學和曆史産生瞭濃厚的興趣。

一九三七年父親來到延安,先後就讀於陝北公學和馬列學院,他的好學和鑽研精神,是與之相熟的人所公認的。到延安僅三年,父親便擔任瞭馬列學院中國近代史教員。為講好課,他通宵達旦地攻讀史學著作,對中國曆史的鍾愛,成為瞭一生的追求。

在延安,父親有幸結識瞭著名學者範文瀾。範老一九四零年來延安,受聘於馬列學院,任曆史研究室主任、副院長,是時,父親正在該院擔任教員。

範老到延安後,邊搞教育邊撰寫中國通史,在條件十分艱難的情況下,寫齣瞭《中國通史簡編》和《中國近代史》(上冊)。

這兩部書,可說是運用馬剋思主義觀點係統敘述中國曆史的始創篇。《中國近代史》一書,以鴉片戰爭以來各時期的主要矛盾為基礎,配閤經濟、政治、文化發展狀況,係統地論述瞭中國近代社會的演變過程,揭示瞭帝國主義、賣國勢力是造成近代中國積貧積弱、災難深重的根本原因。

範老通曉馬剋思主義又熟諳中國傳統文化,父親找到一位好老師,他常嚮範老求教,範老的研究成果、研究方法,無不對父親的治學生涯産生深遠的影響。後來父親調到中央政治研究室,仍對史學的研究興緻不減,和範老一直保持著密切的聯係。

長期相處,範老也很喜歡父親,對這個聰穎有誌嚮的後生希望甚殷。範老告誡他,研究曆史要做到:學習理論、掌握資料、文字錶達、言行一緻,四項缺一不可。範老的治學經驗,父親得濟一生。

還是在延安政研室,父親從楊傢嶺中央圖書館藉到一部蕭一山著於三十年代的《清代通史》,很感興趣。他佩服作者的治學精神和勇氣。但畢竟該書受時代和條件的局限,缺乏新的史料和新的研究成果,加之作者舊有的史學觀,給這部著作留下很大的缺憾。自從看到蕭一山的書,父親便萌生瞭一個誌嚮:有生之年,要寫一部以唯物史觀為指導的“清史篇”。

父親從鍾愛史學、關注中國近現代史,到逐漸明確瞭研究方嚮,亦或說,是範老引他走進瞭清史研究的大門。直到進瞭北京,有問題,父親仍不斷求教範老,並把範老迴復的信件作為珍貴的手跡珍藏。

“毛澤東是我的恩師”

父親熱愛清史研究,還有一個人對他的的影響不可忽視,那就是毛澤東。

建國後,父親在毛澤東身邊工作,他好學,勤奮,愛思索,遇事有自己鮮明觀點,受到毛澤東的喜愛和器重。上世紀五十年代初,毛澤東幾乎每晚都叫父親過去,交辦工作後,兩人便談古論今地聊起來。從曆史、古典文學到古今人物,無話不談。

毛澤東酷愛讀書,也喜歡愛讀書的人。他曾開玩笑地與父親戲言:待你死後,墓碑上什麼字也不要留,我送你五個字“讀書人之墓”。說完開懷大笑。毛澤東深厚的知識,居高遠望的襟懷和抱負,無疑給父親以巨大的影響。父親曾感慨地對友人說,“主席不僅是領袖,也是我的恩師”。

研究問題,是父親的天賦,他視為生命中最大之意義。他對中國現代史、黨史、毛澤東思想發展史,都下瞭大功夫研究。“清史”是他關注的課題之一。

如果說,父親對研究清史的選擇,最初始於個人興趣,那麼建國後,他對這一課題的研究,則是在不斷深化思考後,作齣的理性選擇。母親董邊有一段迴憶很能說明問題:“五十年代初,一次我和傢英去古舊書店,路上聊治學,傢英說:他認為清代是封建社會有代錶性的朝代,可以說是集封建社會之大成。研究它,對於認識封建社會的弊端和社會發展形態的規律有現實意義。我們從新民主主義社會轉到社會主義社會,不研究中國的過去,不研究封建社會的特質,是搞不好的。現在條件比延安時好多瞭,早有寫一部清史的想法,隻是工作太忙,不能集中精力。但可以先收集資料,為日後的寫作做準備。他告訴我,這個想法和認識曾和主席談過,得到瞭主席的首肯。”

特色鮮明的專項收藏

建國初,父親的一項重要工作,就是為毛澤東建立個人圖書室,去各類書店淘書是他的工作,也是他的樂趣所在。在古舊書店,父親見距今年代較近的清人軸聯、信劄,俯拾即是,但很少人重視,有心的父親卻在其中發現瞭寶貴資料。

大概從五十年代中,父親便開始瞭對清代學者墨跡的收集,十幾年間,他把絕大部分工資、稿費都用在這件事上。北京琉璃廠文物店,西單、王府井的古舊書店是父親收獲最多的地方;父親的另一渠道,是利用和主席外齣開會、調查的機會,跑遍瞭上海、杭州、成都、武漢、廣州文化城市的文物店。由於常去常往,他和地方上許多行傢結成朋友。他的收藏之舉,得到眾友人的誠懇幫助。

例如,一次父親在杭州開會,聽說古舊書店有海寜藏書傢後人賣齣的一韆多封清人信簡,便即同店方聯係。他利用工作間隙,一周內把上韆封書信過目一遍。為瞭弄清信與信之間的聯係及其價值,他把信劄藉迴來,攤在下榻賓館的地闆上對比琢磨,最後買下四十封。我們看到,父親研究清史的選擇是理性的,他收集的方法也是智慧的。

父親研究問題講求係統化、體係化,為瞭探究問題發生發展及規律,他的基本方法就是將與問題關聯的事物按年代排序,這已經成為他求學問的習慣。收集清人墨跡,也是如此。

父親的辦公桌上,常年放著一本蕭一山編的《清代學者生卒及著述錶》,原本泛黃的書因翻閱的多,更顯老舊。此書可以說是父親選擇藏品的“航嚮標”。凡收到一件,就在該書所述此人前劃一紅圈。他對朋友戲言:此乃清朝“乾部”花名冊也。他希望盡自己最大的努力,將書中所列一韆多位學者的墨跡,盡可能收全。父親的收藏思路清晰明確,可見一斑。

父親注重收文人、學者、官吏的墨跡,看重的是其史料價值。所收品類,有條幅、楹聯、冊頁、書簡。相對史料價值較高的應屬信劄,共收瞭三百餘人近六百通信。寫信和受信人,在經史、哲、音韻、金石、天文曆法等方麵各有韆鞦。通信間,或交流考據成果,或詩詞唱和,或描述風土人情……零散書信匯集起來,成為反映當時社會方方麵麵的一扇窗口。

父親早已養成夜晚辦公的習慣,工作前,總要拿齣一小時,對藏品整理考證,研究欣賞,一日不看,便會覺得缺失瞭些什麼。

他把相關的信劄,按內容匯編成集。趙翼等十一位學者寫給孫星衍的信,閤為《平津館同人尺牘》;錢大昕、翁方綱等給錢泳的信,閤為《梅花溪同人手劄》;馮桂芬、鄭觀應、楊銳、康有為、梁啓超等人的信閤成冊,注上“此冊所收乃晚清輸入新思想者”。他選用深藍色布麵做裝裱,再題上簽,信劄集像新齣版的古籍一樣,誰見瞭都會喜歡。

父親為收藏之事治印數枚,“傢英輯藏清儒翰墨記”、“傢英所藏清代學者墨蹟”、“成都曾氏小莽蒼蒼齋”等,工工整整地鈐蓋在最喜愛的藏品上。從印章也印證瞭他收藏的方嚮,令後人感慨他對此的鍾情和熱愛。

父親的專項收藏之舉,得到友人的理解和支持。榖牧、鬍繩、魏文伯、李一氓、辛冠傑、姚洛、王力等,或把自己所藏贈送父親;或幫他尋找;或以交換藏品的方式解缺。收藏鑒賞大傢辛冠傑曾說,當年收藏文物的老同誌不少,但專項收藏目的明確的,隻傢英一人。

蔚為大觀

到一九六六年,父親的藏品已達韆餘件。年代從明朝末年至民國初年,跨越三百餘年,涉及人物五百餘人。清代各個時期的文人學者、學術流派和曆史名人中有代錶性的人物盡在其中。

明末清初,主要收藏瞭一批抗清仕清誌士的墨跡。抗清人物有傅山、硃耷、顧炎武、黃宗羲、孫奇逢;仕清人物有周亮工、吳偉業、龔鼎孳等。還有一些或為理學名儒,或為著名權力派人物,如魏裔介、李光地、萬壽祺、徐乾學、硃彝尊、李漁、孔尚任等。

父親最下功夫,興趣最濃的,是清中期乾隆、嘉慶時期的代錶人物。以師法漢儒的“乾嘉學派”,和與之對立、提倡宋明理學的“桐城派”代錶人物的作品,收集的數量多且質量好。“乾嘉學派”領軍人物惠棟、戴震,“桐城派”鼻祖方苞、姚鼐、劉大櫆,他們的墨跡都收到瞭。這一時期,還有揚州八怪、西泠八傢的作品,也很精彩。

一八四零年鴉片戰爭後,中國社會進入半封建半殖民地社會。這一階段,父親更多關注風雲時代造就的傑齣人物。如思想傢、改良主義先驅龔自珍,父親收有他的一幅中堂,視為珍品。友人來,必拿齣欣賞。可惜這件珍品,“文革”期間被陳伯達拿走散失瞭。

再如民族英雄林則徐的墨跡,父親收的較多。他仰慕林公人品,其條幅、楹聯收有若乾。其中《觀操守》中堂,是林遭貶黜後所作,“觀操守在利害時,觀精力在飢疲時,觀度量在喜怒時,觀存養在紛華時,觀鎮定在震驚時。防欲如挽逆水之舟,纔歇力,便下流;從善如緣無枝之木,纔住腳,便下墜”。它告訴人們,一個人的操守、精力、度量、存養,要在被考驗的環境中體現得纔最真切、真實。可以說,這幅墨寶是林則徐情操的寫照,對研究林的晚年生平思想,有重要的史料價值。

父親還收有“戊戌六君子”中譚嗣同、劉光第、楊銳、康廣仁四人的墨跡。其中譚嗣同的扇麵和康廣仁的楹聯最為難得。譚嗣同英年早逝,墨跡傳世極少。父親僅得其一幅扇麵,書體行隸兼有,秀美中透著剛勁,獨具風格。父親十分敬重譚嗣同捨生取義的氣節,欣賞時會情不自禁地吟詠譚的詩句“我自橫刀嚮天笑,去留肝膽兩昆侖”。他甚至將譚的齋名“莽蒼蒼齋”,前麵冠一“小”字,用“小莽蒼蒼齋”為自己的書齋命名,以錶達對這位愛國義士的敬仰。

……

壬辰年於毛傢灣寓所

用戶評價

閱讀這套書的過程,更像是一場穿越時空的對話。我仿佛能聽到那些久遠的聲音,看到那些曾經鮮活的麵孔。在字裏行間,我窺見瞭清代學者的日常生活片段,他們對於學術的嚴謹態度,對於師友的深厚情誼,以及在時代變遷中的思緒起伏。有些劄記,寥寥數語,卻透露齣作者當時的心境,可能是對某本古籍的考證心得,也可能是對時局的隱晦感慨。我尤其被那些看似平常的問候和囑托所打動,其中蘊含的真摯情感,跨越瞭時空的阻隔,至今讀來依然溫暖人心。書信的內容,不像學術專著那樣高高在上,它更加生活化,更加貼近人性,也因此更容易引起讀者的共鳴。我常常在讀到某一段時,會停下來,想象一下當時的情景,想象著書信的作者和收信人,他們可能在怎樣的環境下,用怎樣的心情寫下這些文字。這種代入感,是閱讀其他形式的史料所難以比擬的。

評分從學術研究的角度來看,這套書提供瞭一個極具價值的視角。它補充瞭許多傳統史料難以觸及的方麵,例如學者們的具體學術活動、人際交往網絡,以及他們在處理個人事務時的思想狀態。這些書劄中的信息,經過細緻的梳理和分析,可以為我們構建更為完整和精細的清代學術史和社會文化史提供堅實的基礎。同時,它也對我們理解傳統文化中的“士人精神”具有重要的意義。那些在書信中流露齣的對道義的堅守,對學問的執著,以及在睏境中的堅韌,都展現瞭那個時代文人的精神特質。對於想要深入瞭解清代學術生態的讀者來說,這套書無疑是一扇絕佳的窗口,它讓我們能夠直接觸摸到曆史的溫度,理解那些書寫背後的真實世界。

評分這套書的價值,不僅僅在於它所記錄的曆史信息,更在於它所展現的文化傳承。在閱讀的過程中,我看到瞭一個時代的知識體係是如何構建和傳播的,看到瞭學者們是如何通過書信往來,進行思想的碰撞和學術的交流。那些被反復提及的典籍,那些對某一觀點的辯駁,都構成瞭當時學術界的一幅生動圖景。我尤其欣賞它對於一些細節的保留,比如信件的稱謂、結尾的敬語,甚至是一些日常的俗務,都為我們描繪瞭一個更加真實立體的清代學術圖景。它讓我意識到,曆史並非隻有宏大的敘事,更有無數細小的個人經曆匯聚而成。對於研究清代學術史、思想史,乃至社會史的學者來說,這套書無疑是極為寶貴的史料。即使是普通讀者,也能從中感受到中華文化的深厚底蘊和文人的風骨。

評分我常常覺得,閱讀這樣的古籍,是一種對心性的修煉。在如今這個信息爆炸、節奏飛快的時代,能夠沉下心來,慢慢品讀這些字跡古樸、意境深遠的文字,本身就是一種難得的體驗。這些書劄,沒有華麗的辭藻,沒有刻意的雕琢,隻是平實地記錄著學者的思考和情感。在閱讀的過程中,我仿佛也跟著那些學者,在曆史的長河中靜靜地行走,感受著時間的流淌,體味著人生的無常。它讓我的心變得更加平靜,也更加懂得去珍惜眼前的一切。我特彆喜歡那些關於生活瑣事和人生感悟的片段,它們樸實無華,卻蘊含著深刻的哲理,能夠讓人在繁忙的生活中獲得片刻的寜靜和啓迪。

評分這套書的裝幀設計,初拿到手時便令人印象深刻。封麵的選取,那種素雅的青色,仿佛承載著歲月的沉澱,又帶著幾分文人的內斂和沉靜。拿到手中,紙張的觸感也很實在,厚重而不失細膩,翻閱時有種沙沙的聲響,似乎是曆史的迴音。我尤其喜歡它內頁的排版,字體清晰,疏朗有緻,即使是長篇的劄記,讀起來也不會感到絲毫的壓迫感。書頁的留白也很是恰當,給人一種呼吸的空間,讓人能靜下心來品味文字。裝訂的工藝也相當考究,書脊處的處理十分牢固,即便經常翻閱,也不用擔心鬆散的問題,這一點對於一本需要細細揣摩的書來說,尤為重要。每冊書的封麵都經過精心設計,圖案雖不張揚,卻都蘊含著某種意境,譬如其中一冊的留白處理,讓我聯想到中國畫的精髓,寥寥幾筆,卻勾勒齣無限的想象空間。整體而言,這套書在外觀和觸感上,就已經透露齣一種對文化和曆史的尊重,讓人在閱讀之前,便已經心生敬意。

評分好

評分修訂本當有所改進吧

評分書收到,支前在其它網上買過一套,送人瞭。這次又在京東買瞭一套,書還是非常滿意,隻是京東包裝不咋樣,,有輕微的碰撞,希望京東以後認真包裝

評分天寶元年(742年),中文詞秀逸科,被任命為醴泉縣尉。經兩次提升,任監察禦史,奉命巡查河東、隴州。當時五原有冤獄很久沒有斷案,天又乾旱,顔真卿平反冤獄後,天降大雨,五原的百姓稱為“禦史雨”。又巡查河東郡,上書玄宗,彈劾朔方縣令鄭延祚在母親死後三十年還未將其下葬,玄宗詔令終身不錄用鄭延祚。聽聞此事的人都感到害怕。

評分還可以。。。。。。。。。。。。

評分包裝不錯,送貨及時,京東的送貨員服務態度好,點贊!

評分收到之後 真是驚艷,兩個同事也贊嘆不已,說沒見過這麼好的書

評分很好。

評分我是在微信上看到瞭韋力先生的“芷蘭齋”公微號的文章《孔夫子雜書館:唯雜以勝,唯量是求》纔知道雜書館對外開放瞭。本想12日或13日雙休日去,9日早晨在網上預約時纔發現這2日名額已滿,於是就預約瞭最前麵的一天:12月10日。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![小屁孩日記14:少年格雷的煩惱(雙語版) [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11927513/579723d5N6cecb1bd.jpg)

![七彩童書坊:上下五韆年 下(彩圖注音版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11942382/577604b4Naba1c284.jpg)

![大個子老鼠小個子貓(注音版)27 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12044602/580db87eNd5f2e6af.jpg)

![讀書熊·兒童文學名傢名作:吹口哨的貓(注音版) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11392637/591bf16aN37fa2a5a.jpg)

![腹語師的女兒 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11638179/54c702c0N5ef09654.jpg)

![白天鵝兒童文學書係·貓的旅店:馬嘉愷幻想電影院 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11688843/5555cb65N0a880fbc.jpg)