具体描述

产品特色

编辑推荐

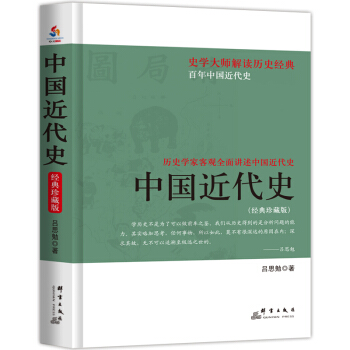

1 畅销名作,精校精编:这是迄今所知民国时期畅销的中国通史之一,上下册累计重印190多次!中华书局编辑部在尊重作品原貌的基础上精心编校,推出皮面精装珍藏版!

2 大家风范,见识卓著:吕思勉先生是公认研读文献极多的学者,数遍通读“二十四史”。吕先生是真正的史学大师,他的作品通贯性强,融历史叙述与个人创见于一体——顾颉刚赞他开创中国通史写作新纪元,钱穆喜欢听他的课,余英时读他的书长大,李敖佩服他头脑新,易中天《品三国》频引用。

3 精选彩图,图文并茂:全书收录彩色历史图片25幅,帮助读者领悟历史的意义与痕迹。

内容简介

《中国通史(彩图珍藏版)》原名《复兴高级中学教科书本国史》,是史学大家吕思勉先生为高中学生撰写的一部中国通史。在这部作品里,吕先生对中国自上古时代到上世纪三十年代的政治、地理、社会与文化等作了全面、简明的叙述与梳理,文字平实,条理清晰,见解独到,即便在今天看来,也不失为一部上佳的中国通史读物。

作者简介

吕思勉,字诚之,江苏常州人,历史学家。曾任中华书局、商务印书馆编辑,在多所大中学校长期执教,著述宏富。其作品通贯性强,融合历史叙述与考据,并具有横跨社会学、地理学、经济学等学科的视野。精彩书评

★编著中国通史的人,易犯的毛病,是条例史实,缺乏见解,极为枯燥。及吕思勉先生出,有鉴于此,乃以丰富的史识与流畅的笔调来写通史,方为通史写作开一个新的纪元。——顾颉刚

★吕思勉的通史很实在。关于陈垣和吕思勉两位大家,我是读他们的著作长大的,受益之多,不在任何前辈(如陈寅恪)之下。

——余英时

★论方面广阔,述作宏富,且能深入为文者,我常推重吕思勉诚之先生、陈垣援庵先生、陈寅恪先生与钱穆宾四先生为前辈史学四大家。

——严耕望

★吕思勉、钱穆、黄现璠先生的通史类著作,比较简约精要,且鲜有政治烙印。

——章立凡

★高度的概括,结合具体的分析,是吕先生撰述通史的一个特点。而与此特点结合在一起的,则是深刻的史识。

——程念祺

★在吕思勉先生的笔下,充满了历史的冷静,文化的关怀和对人类殷殷的期望。

——褚新兰

目录

写在前面例 言

第一编 绪 论

第一章 历史的定义和价值

第二章 我国民族的形成

第三章 中国疆域的沿革

第四章 本国史时期的画分

第二编 上古史

第一章 我国民族的起源

第二章 太古的文化和社会

第三章 唐虞的政治

第四章 夏代的政教

第五章 商代的政教

第六章 周初的政治

第七章 古代的封建制度

第八章 我国民族的滋大

第九章 春秋的霸业

第十章 战国的七雄

第十一章 中原文化的广播和疆域的拓展

第十二章 春秋战国的学术思想

第十三章 春秋战国的政制改革

第十四章 上古的社会

第三编 中古史

......

第四编 近代史

......

第五编 现代史

......

第六编 结 论

精彩书摘

历史的定义和价值历史是怎样一种学问?究竟有什么用处?

从前的人,常说历史是“前车之鉴”,以为“不知来,视诸往”。前人所做的事情而得,我可奉以为法;所做的事情而失,我可引以为戒。这话粗听似乎有理,细想却就不然。世界是进化的,后来的事情,决不能和已前的事情一样。病情已变而仍服陈方,岂惟无效,更恐不免加重。我们初和西洋人接触,一切交涉就都是坐此而失败的。

又有人说:历史是“据事直书”,使人知所“歆惧”的。因为所做的事情而好,就可以“流芳百世”;所做的事情而坏,就不免“遗臭万年”。然而昏愚的人,未必知道顾惜名誉。强悍的人,就索性连名誉也不顾。况且事情的真相,是很难知道的。稍微重要的事情,众所共知的,就不过是其表面;其内幕,是永不能与人以共见的。又且事情愈大,则观察愈难。断没有一个人,能周知其全局。若说作史的人,能知其事之真相,而据以直书,那就非愚则诬了。又有一种议论:以为历史是讲褒贬、寓劝惩,以维持社会的正义的。其失亦与此同。

凡讲学问,必须知道学和术的区别。学是求明白事情的真相的,术则是措置事情的法子。把旧话说起来,就是“明体”和“达用”。历史是求明白社会的真相的。什么是社会的真相呢?原来不论什么事情,都各有其所以然。我,为什么成为这样的一个我?这决非偶然的事。我生在怎样的家庭中?受过什么教育?共些什么朋友?做些什么事情?这都与我有关系。合这各方面的总和,才陶铸成这样的一个我。个人如此,国家社会亦然。各地方有各地方的风俗;各种人有各种人的气质;中国人的性质,既不同于欧洲;欧洲人的性质,又不同于日本;凡此,都决非偶然的事。所以要明白一件事情,必须追溯到既往;现在是决不能解释现在的。而所谓既往,就是历史。

所以从前的人说:“史也者,记事者也。”这话自然不错。然而细想起来,却又有毛病。因为事情多着呢!一天的新闻纸,已经看不胜看了。然而所记的,不过是社会上所有的事的千万分之一。现在的历史,又不过是新闻纸的千万分之一。然则历史能记着什么事情呢?须知道:社会上的事情,固然记不胜记,却也不必尽记。我所以成其为我,自然和从前的事情,是有关系的;从前和我有关系的事情,都是使我成其为我的。我何尝都记得?然而我亦并未自忘其为我。然则社会已往的事情,亦用不着尽记;只须记得“使社会成为现在的社会的事情”,就彀了。然则从前的历史,所记的事,能否尽合这个标准呢?

怕不能罢?因为往往有一件事,欲求知其所以然而不可得了。一事如此,而况社会的全体?然则从前历史的毛病,又是出在那里呢?

我可一言以蔽之,说:其病,是由于不知社会的重要。惟不知社会的重要,所以专注重于特殊的人物,和特殊的事情。如专描写英雄,记述政治和战役之类。殊不知特殊的事情,总是发生在普通社会上的。有怎样的社会,才发生怎样的事情;而这事情既发生之后,又要影响到社会,而使之政变。特殊的人物和社会的关系,亦是如此。所以不论什么人,什么事,都得求其原因于社会,察其对于社会的结果。否则一切都成空中楼阁了。

从前的人,不知道注意于社会,这也无怪其然。因为社会的变迁,是无迹象可见的。正和太阳影子的移动,无一息之停,人却永远不会觉得一样。于是寻常的人,就发生一种误解。以为古今许多大人物,所做的事业不同,而其所根据的社会则一。像演剧一般,剧情屡变,演员屡换,而舞台则总是相同。于是以为现在艰难的时局,只要有古代的某某出来,一定能措置裕如,甚而以为只要用某某的方法,就可以措置裕如。遂至执陈方以药新病。殊不知道舞台是死的,社会是活物。

所以现在的研究历史,方法和前人不同。现在的研究,是要重常人,重常事的。因为社会,正是在这里头变迁的。常人所做的常事是风化,特殊的人所做特殊的事是山崩。不知道风化,当然不会知道山崩。若明白了风化,则山崩只是当然的结果。

一切可以说明社会变迁的事都取他;一切事,都要把他来说明社会的变迁。社会的变迁,就是进化。所以:

“历史者,所以说明社会进化的过程者也。”

历史的定义既明,历史的价值,亦即在此。

唐的开国及其盛世

汉与唐,同称中国的盛世,汉之治称文、景,唐之治,则称贞观与开元。

唐高祖的得国,本是靠秦王世民之力。太子建成和齐王元吉忌他,彼此结党互争。而高祖晚年,颇惑于嬖妾近习。这竞争傥使扩大了,也许可以演成干戈,人民重受其祸。幸而唐高祖封世民于东方之说,未曾实行。玄武门之变,解决迅速,建成、元吉都为世民所杀。高祖亦传位于太宗。于是历史上遂见到所谓贞观之治。

太宗是三代下令主。他长于用兵;又勤于听政,明于知人,勇于从谏。在位时,任房玄龄、杜如晦为相,魏徵为谏官,都是著名的贤臣。所以其武功、文治,都有可观。参看二十一、二十三两章自明。

太宗死后,高宗即位,初年任用旧臣,遵守太宗治法,所以永徽之治,史称其媲美贞观。中年后,宠信武才人,废王皇后,立为皇后。国戚旧臣,如长孙无忌、褚遂良等,都遭贬斥。高宗因苦风眩,委政武后,后遂为其所制,唐朝的衰颓,就自此开始了。高宗死后,武后废中宗而立豫王旦。—就是后来的睿宗。—公元六九○年,又把他废掉,自称则天皇帝。改国号为周。中宗初废时,幽禁于房陵。后来因狄仁杰的谏劝,才还之于洛阳,代睿宗为皇嗣。七○五年,宰相张柬之等,乘武后病卧,阴结宿卫将士,迎接中宗复位。

武后以一女主,而易姓革命,这是旷古未有之事,自然要疑心人家暗算她。于是:

(一)大杀唐宗室,又大开告密之门,任用酷吏周兴、来俊臣、索元礼等,用严刑峻法,以劫制天下。

(二)一方面又滥施爵禄,以收拾人心。虽然其用人颇有不测的恩威,进用速而黜退亦速,然而幸进之门既开,仕途遂不免于淆杂。

(三)武后虽有过人之才,然而并无意于为治,所用多属佞媚之臣。其嬖宠,如薛怀义、张昌宗、张易之等,无不骄奢淫逸。武后亦造明堂,作天枢,所费无艺,民不堪命。

(四)一面骄奢淫逸,又要尽心防制国内,自然无暇对外。于是突厥、契丹蹂躏河北。发数十万大兵而不能御。吐蕃强盛,西边也时告紧急。

这都是武后革命,及于政治上的恶影响。

中宗是身受武后幽废的,论理,当一反其所为,而将武后时之恶势力,刬除净尽。而以武后之才,把持天下二十余年,亦终于失败,则即有野心的人,亦当引以为鉴。然而天下事,每有出于情理之外的。中宗复位之后,即惟皇后韦氏之言是听,任其妄作妄为,不加禁止。而韦后,亦忘却自己是和中宗同受武后幽禁,几遭不测的,反与上官婕妤,俱通于武后之侄武三思。于是武氏的势力复盛。张柬之等反都遭贬谪而死,韦后、上官婕妤、韦后的女儿安乐公主等,都骄奢淫逸,卖官粥爵。政治的浊乱,更甚武后之时。

公元七一○年,中宗竟为韦后所弑。玄宗起兵定乱。奉其父睿宗为皇帝。睿宗立玄宗为太子。时韦后及安乐公主已死,惟武后女太平公主仍在。公主当武后时,即多与秘谋,后来中宗复辟,及玄宗讨韦后之乱,又皆参预其事。属尊而势力大,在朝的人,都有些怕他,附和他的亦很多。公主惮玄宗英明,竭力谋危储位,睿宗又不能英断。其时情势甚险。幸而玄宗亦有辅翼的人,到底把他除去。而睿宗亦遂传位于玄宗。这是公元七一二年的事。

当睿宗在位时,贵戚大臣的奢侈,二氏营造的兴盛,还是同武、韦时一样。而从中宗时,韦后和上官婕妤、太平、安乐公主等,都可以斜封墨敕授官。仕途的混杂,尤其不可思议。直到玄宗即位,任姚崇为宰相,才把他澄除掉。

玄宗初相姚崇,后相宋璟。崇有救时之才,璟则品性方刚,凡事持正。宋璟之后,又相张九龄,亦是以风骨著闻的。武韦以后的弊政,到此大都刬除。自高宗中叶以后,失坠的国威,到此也算再振。这个于下一章中叙述。

从贞观到开元,虽然中经武韦之乱,然而又有开元的中兴,总算是唐之盛世。自天宝以后,则又另是一番局面了。

……

前言/序言

用户评价

我原本以为,要全面梳理上下五千年,必然会陷入对宏大叙事和细枝末节的取舍困境,但这本书巧妙地平衡了这一点。它没有试图面面俱到地讲述每一个朝代的每一件小事,而是精准地抓住了历史演进中的关键脉络和核心矛盾。比如,在论述秦汉大一统的稳固性时,它没有仅仅停留在制度的层面,而是深入剖析了郡县制对地方割据势力的抑制作用及其社会基础。读到隋唐部分,那种开放包容的气度,通过对丝绸之路繁荣景象的描绘,跃然纸上,让我对那个“天可尽倾海,月可尽摇山”的盛世有了更立体的认知。尤其令人称道的是,作者对历史事件的因果链条分析得极其透彻,不搞“宿命论”,而是强调了人为因素、地理环境和经济基础在历史变迁中的相互作用力。即便是对那些评价两极分化的历史人物,作者也采取了审慎克制的态度,展现了多重视角,避免了简单化的道德审判,这对于培养历史的思辨能力非常有益。

评分作为一本通史,如何处理历史的“断裂点”和“连续性”是一个巨大的挑战。这本书在这方面的处理非常高明,它没有机械地将历史切割成互不关联的单元,而是通过对一些关键制度、文化母题的追踪,展现出历史的韧性与变异。比如,它会追踪某一特定概念或政治术语在不同朝代中的含义演变,这种纵向的对比分析,极大地提升了对历史连贯性的理解。我尤其赞赏它在处理近现代史的开端时,所展现出的审慎和克制。它并没有急于给出一个盖棺定论的结论,而是详细梳理了清末社会内部的各种张力和外部环境的冲击,使得“百年屈辱”的叙事不再是单一的外部压迫,而是内外部因素相互作用的复杂结果。这种多维度、立体化的历史观,使得这部通史不仅仅是一部知识的集合,更是一部引导读者进行深入思考的历史哲学读本。

评分阅读过程中,我深切感受到作者在处理不同历史阶段时,所采用的叙事策略的微妙变化。进入宋元明清时期,历史的复杂性指数呈几何级数上升,书中对“士大夫精神”的探讨,尤其让我深思。宋代文人政治的兴衰、理性与情感的拉扯,被阐述得入骨三分,那种文人阶层在皇权与民间压力下的艰难抉择,让人对历史的无奈感油然而生。而到了明清,对社会经济结构变迁的关注明显增强,比如晚明资本主义萌芽的探讨,虽然篇幅不算最长,但分析的角度相当新颖,避免了将近代史的开端简单归结为西风东渐。作者似乎总能在看似平静的历史表象下,挖掘出深层的社会动力和潜在的危机,这种历史感的厚重感和对细节的敏锐捕捉,让阅读体验非常充实,丝毫没有拖沓之感,节奏把握得极为精准。

评分这本厚重的历史著作,初捧在手,便有一种沉甸甸的庄严感。从开篇对远古时代模糊图景的描摹,到夏商周礼乐文明的初具雏形,作者的笔触细腻而富有洞察力。它不像那些枯燥的教科书,只是罗列事件和时间,而是努力去还原那个时代人们的生活图景和社会结构。比如对早期宗法制度的阐释,那种血缘与政治交织的复杂性,被描绘得入木三分。我特别欣赏它在描述关键转折点时所展现的宏大叙事能力,例如春秋战国时期百家争鸣的文化盛景,那种思想的碰撞与交锋,仿佛能让人穿越时空,亲身感受到那个知识爆炸的年代的活力与不安。书中对不同学派思想的梳理也很有条理,既尊重了历史的原貌,又加入了现代史学研究的前沿成果,使得原本抽象的哲学思辨变得鲜活可感。阅读过程中,我时常会停下来,回味那些对于历史人物性格的精妙刻画,那些帝王将相、谋臣武将的形象,在作者的笔下不再是扁平的符号,而是有着复杂人性挣扎的真实个体。

评分这本书的装帧和配图设计,确实称得上“珍藏”二字。我不是那种只看文字的纯粹学者型读者,对于视觉辅助的需求很高。这套书的配图并非简单的插图点缀,而是经过精心挑选和编排的,极大地增强了阅读的沉浸感。无论是青铜器、壁画、出土文物的高清照片,还是重要遗址的复原图和精美地图,都与文字内容紧密结合,起到了“读图胜过读书”的辅助效果。例如,当读到关于魏晋南北朝时期民族大融合的章节时,那些展现了胡汉文化交融的艺术品图片,比单纯的文字描述更直观地展现了那个充满张力的时代面貌。这种图文并茂的处理方式,尤其适合初学者或希望对特定历史阶段有更直观感受的读者。而且,排版疏密得当,字体选择也考虑到了长时间阅读的舒适度,整体感觉非常大气、典雅,放在书架上也是一件赏心悦目的收藏品。

评分大作啊,对中国历史有一个大概了解。

评分618活动买的,很合适,一直很喜欢中国古典文学,先囤起来,慢慢看

评分中国通史彩图珍藏版是一部读懂中国悠久历史文化的一本好书!读懂自己的国家!

评分书很好,趁着618活动买的,很合算。。。

评分货品日期新鲜,配送服务又快又好,推荐购买。

评分书价越来越贵,折扣越来越高,抢券越来越难。书到手了,大部分没啥问题,但是包装差了点,有的精装书角有折损。京东物流还是挺快的。

评分可以,书不错哦,真的不错哦10

评分书还不错,封面有折痕,包装太随意

评分经济技术那你就是看见送

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有