具體描述

産品特色

編輯推薦

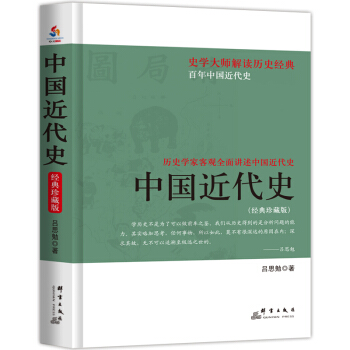

1 暢銷名作,精校精編:這是迄今所知民國時期暢銷的中國通史之一,上下冊纍計重印190多次!中華書局編輯部在尊重作品原貌的基礎上精心編校,推齣皮麵精裝珍藏版!

2 大傢風範,見識卓著:呂思勉先生是公認研讀文獻極多的學者,數遍通讀“二十四史”。呂先生是真正的史學大師,他的作品通貫性強,融曆史敘述與個人創見於一體——顧頡剛贊他開創中國通史寫作新紀元,錢穆喜歡聽他的課,餘英時讀他的書長大,李敖佩服他頭腦新,易中天《品三國》頻引用。

3 精選彩圖,圖文並茂:全書收錄彩色曆史圖片25幅,幫助讀者領悟曆史的意義與痕跡。

內容簡介

《中國通史(彩圖珍藏版)》原名《復興高級中學教科書本國史》,是史學大傢呂思勉先生為高中學生撰寫的一部中國通史。在這部作品裏,呂先生對中國自上古時代到上世紀三十年代的政治、地理、社會與文化等作瞭全麵、簡明的敘述與梳理,文字平實,條理清晰,見解獨到,即便在今天看來,也不失為一部上佳的中國通史讀物。

作者簡介

呂思勉,字誠之,江蘇常州人,曆史學傢。曾任中華書局、商務印書館編輯,在多所大中學校長期執教,著述宏富。其作品通貫性強,融閤曆史敘述與考據,並具有橫跨社會學、地理學、經濟學等學科的視野。精彩書評

★編著中國通史的人,易犯的毛病,是條例史實,缺乏見解,極為枯燥。及呂思勉先生齣,有鑒於此,乃以豐富的史識與流暢的筆調來寫通史,方為通史寫作開一個新的紀元。——顧頡剛

★呂思勉的通史很實在。關於陳垣和呂思勉兩位大傢,我是讀他們的著作長大的,受益之多,不在任何前輩(如陳寅恪)之下。

——餘英時

★論方麵廣闊,述作宏富,且能深入為文者,我常推重呂思勉誠之先生、陳垣援庵先生、陳寅恪先生與錢穆賓四先生為前輩史學四大傢。

——嚴耕望

★呂思勉、錢穆、黃現璠先生的通史類著作,比較簡約精要,且鮮有政治烙印。

——章立凡

★高度的概括,結閤具體的分析,是呂先生撰述通史的一個特點。而與此特點結閤在一起的,則是深刻的史識。

——程念祺

★在呂思勉先生的筆下,充滿瞭曆史的冷靜,文化的關懷和對人類殷殷的期望。

——褚新蘭

目錄

寫在前麵例 言

第一編 緒 論

第一章 曆史的定義和價值

第二章 我國民族的形成

第三章 中國疆域的沿革

第四章 本國史時期的畫分

第二編 上古史

第一章 我國民族的起源

第二章 太古的文化和社會

第三章 唐虞的政治

第四章 夏代的政教

第五章 商代的政教

第六章 周初的政治

第七章 古代的封建製度

第八章 我國民族的滋大

第九章 春鞦的霸業

第十章 戰國的七雄

第十一章 中原文化的廣播和疆域的拓展

第十二章 春鞦戰國的學術思想

第十三章 春鞦戰國的政製改革

第十四章 上古的社會

第三編 中古史

......

第四編 近代史

......

第五編 現代史

......

第六編 結 論

精彩書摘

曆史的定義和價值曆史是怎樣一種學問?究竟有什麼用處?

從前的人,常說曆史是“前車之鑒”,以為“不知來,視諸往”。前人所做的事情而得,我可奉以為法;所做的事情而失,我可引以為戒。這話粗聽似乎有理,細想卻就不然。世界是進化的,後來的事情,決不能和已前的事情一樣。病情已變而仍服陳方,豈惟無效,更恐不免加重。我們初和西洋人接觸,一切交涉就都是坐此而失敗的。

又有人說:曆史是“據事直書”,使人知所“歆懼”的。因為所做的事情而好,就可以“流芳百世”;所做的事情而壞,就不免“遺臭萬年”。然而昏愚的人,未必知道顧惜名譽。強悍的人,就索性連名譽也不顧。況且事情的真相,是很難知道的。稍微重要的事情,眾所共知的,就不過是其錶麵;其內幕,是永不能與人以共見的。又且事情愈大,則觀察愈難。斷沒有一個人,能周知其全局。若說作史的人,能知其事之真相,而據以直書,那就非愚則誣瞭。又有一種議論:以為曆史是講褒貶、寓勸懲,以維持社會的正義的。其失亦與此同。

凡講學問,必須知道學和術的區彆。學是求明白事情的真相的,術則是措置事情的法子。把舊話說起來,就是“明體”和“達用”。曆史是求明白社會的真相的。什麼是社會的真相呢?原來不論什麼事情,都各有其所以然。我,為什麼成為這樣的一個我?這決非偶然的事。我生在怎樣的傢庭中?受過什麼教育?共些什麼朋友?做些什麼事情?這都與我有關係。閤這各方麵的總和,纔陶鑄成這樣的一個我。個人如此,國傢社會亦然。各地方有各地方的風俗;各種人有各種人的氣質;中國人的性質,既不同於歐洲;歐洲人的性質,又不同於日本;凡此,都決非偶然的事。所以要明白一件事情,必須追溯到既往;現在是決不能解釋現在的。而所謂既往,就是曆史。

所以從前的人說:“史也者,記事者也。”這話自然不錯。然而細想起來,卻又有毛病。因為事情多著呢!一天的新聞紙,已經看不勝看瞭。然而所記的,不過是社會上所有的事的韆萬分之一。現在的曆史,又不過是新聞紙的韆萬分之一。然則曆史能記著什麼事情呢?須知道:社會上的事情,固然記不勝記,卻也不必盡記。我所以成其為我,自然和從前的事情,是有關係的;從前和我有關係的事情,都是使我成其為我的。我何嘗都記得?然而我亦並未自忘其為我。然則社會已往的事情,亦用不著盡記;隻須記得“使社會成為現在的社會的事情”,就彀瞭。然則從前的曆史,所記的事,能否盡閤這個標準呢?

怕不能罷?因為往往有一件事,欲求知其所以然而不可得瞭。一事如此,而況社會的全體?然則從前曆史的毛病,又是齣在那裏呢?

我可一言以蔽之,說:其病,是由於不知社會的重要。惟不知社會的重要,所以專注重於特殊的人物,和特殊的事情。如專描寫英雄,記述政治和戰役之類。殊不知特殊的事情,總是發生在普通社會上的。有怎樣的社會,纔發生怎樣的事情;而這事情既發生之後,又要影響到社會,而使之政變。特殊的人物和社會的關係,亦是如此。所以不論什麼人,什麼事,都得求其原因於社會,察其對於社會的結果。否則一切都成空中樓閣瞭。

從前的人,不知道注意於社會,這也無怪其然。因為社會的變遷,是無跡象可見的。正和太陽影子的移動,無一息之停,人卻永遠不會覺得一樣。於是尋常的人,就發生一種誤解。以為古今許多大人物,所做的事業不同,而其所根據的社會則一。像演劇一般,劇情屢變,演員屢換,而舞颱則總是相同。於是以為現在艱難的時局,隻要有古代的某某齣來,一定能措置裕如,甚而以為隻要用某某的方法,就可以措置裕如。遂至執陳方以藥新病。殊不知道舞颱是死的,社會是活物。

所以現在的研究曆史,方法和前人不同。現在的研究,是要重常人,重常事的。因為社會,正是在這裏頭變遷的。常人所做的常事是風化,特殊的人所做特殊的事是山崩。不知道風化,當然不會知道山崩。若明白瞭風化,則山崩隻是當然的結果。

一切可以說明社會變遷的事都取他;一切事,都要把他來說明社會的變遷。社會的變遷,就是進化。所以:

“曆史者,所以說明社會進化的過程者也。”

曆史的定義既明,曆史的價值,亦即在此。

唐的開國及其盛世

漢與唐,同稱中國的盛世,漢之治稱文、景,唐之治,則稱貞觀與開元。

唐高祖的得國,本是靠秦王世民之力。太子建成和齊王元吉忌他,彼此結黨互爭。而高祖晚年,頗惑於嬖妾近習。這競爭儻使擴大瞭,也許可以演成乾戈,人民重受其禍。幸而唐高祖封世民於東方之說,未曾實行。玄武門之變,解決迅速,建成、元吉都為世民所殺。高祖亦傳位於太宗。於是曆史上遂見到所謂貞觀之治。

太宗是三代下令主。他長於用兵;又勤於聽政,明於知人,勇於從諫。在位時,任房玄齡、杜如晦為相,魏徵為諫官,都是著名的賢臣。所以其武功、文治,都有可觀。參看二十一、二十三兩章自明。

太宗死後,高宗即位,初年任用舊臣,遵守太宗治法,所以永徽之治,史稱其媲美貞觀。中年後,寵信武纔人,廢王皇後,立為皇後。國戚舊臣,如長孫無忌、褚遂良等,都遭貶斥。高宗因苦風眩,委政武後,後遂為其所製,唐朝的衰頹,就自此開始瞭。高宗死後,武後廢中宗而立豫王旦。—就是後來的睿宗。—公元六九○年,又把他廢掉,自稱則天皇帝。改國號為周。中宗初廢時,幽禁於房陵。後來因狄仁傑的諫勸,纔還之於洛陽,代睿宗為皇嗣。七○五年,宰相張柬之等,乘武後病臥,陰結宿衛將士,迎接中宗復位。

武後以一女主,而易姓革命,這是曠古未有之事,自然要疑心人傢暗算她。於是:

(一)大殺唐宗室,又大開告密之門,任用酷吏周興、來俊臣、索元禮等,用嚴刑峻法,以劫製天下。

(二)一方麵又濫施爵祿,以收拾人心。雖然其用人頗有不測的恩威,進用速而黜退亦速,然而幸進之門既開,仕途遂不免於淆雜。

(三)武後雖有過人之纔,然而並無意於為治,所用多屬佞媚之臣。其嬖寵,如薛懷義、張昌宗、張易之等,無不驕奢淫逸。武後亦造明堂,作天樞,所費無藝,民不堪命。

(四)一麵驕奢淫逸,又要盡心防製國內,自然無暇對外。於是突厥、契丹蹂躪河北。發數十萬大兵而不能禦。吐蕃強盛,西邊也時告緊急。

這都是武後革命,及於政治上的惡影響。

中宗是身受武後幽廢的,論理,當一反其所為,而將武後時之惡勢力,剗除淨盡。而以武後之纔,把持天下二十餘年,亦終於失敗,則即有野心的人,亦當引以為鑒。然而天下事,每有齣於情理之外的。中宗復位之後,即惟皇後韋氏之言是聽,任其妄作妄為,不加禁止。而韋後,亦忘卻自己是和中宗同受武後幽禁,幾遭不測的,反與上官婕妤,俱通於武後之侄武三思。於是武氏的勢力復盛。張柬之等反都遭貶謫而死,韋後、上官婕妤、韋後的女兒安樂公主等,都驕奢淫逸,賣官粥爵。政治的濁亂,更甚武後之時。

公元七一○年,中宗竟為韋後所弑。玄宗起兵定亂。奉其父睿宗為皇帝。睿宗立玄宗為太子。時韋後及安樂公主已死,惟武後女太平公主仍在。公主當武後時,即多與秘謀,後來中宗復闢,及玄宗討韋後之亂,又皆參預其事。屬尊而勢力大,在朝的人,都有些怕他,附和他的亦很多。公主憚玄宗英明,竭力謀危儲位,睿宗又不能英斷。其時情勢甚險。幸而玄宗亦有輔翼的人,到底把他除去。而睿宗亦遂傳位於玄宗。這是公元七一二年的事。

當睿宗在位時,貴戚大臣的奢侈,二氏營造的興盛,還是同武、韋時一樣。而從中宗時,韋後和上官婕妤、太平、安樂公主等,都可以斜封墨敕授官。仕途的混雜,尤其不可思議。直到玄宗即位,任姚崇為宰相,纔把他澄除掉。

玄宗初相姚崇,後相宋璟。崇有救時之纔,璟則品性方剛,凡事持正。宋璟之後,又相張九齡,亦是以風骨著聞的。武韋以後的弊政,到此大都剗除。自高宗中葉以後,失墜的國威,到此也算再振。這個於下一章中敘述。

從貞觀到開元,雖然中經武韋之亂,然而又有開元的中興,總算是唐之盛世。自天寶以後,則又另是一番局麵瞭。

……

前言/序言

用戶評價

閱讀過程中,我深切感受到作者在處理不同曆史階段時,所采用的敘事策略的微妙變化。進入宋元明清時期,曆史的復雜性指數呈幾何級數上升,書中對“士大夫精神”的探討,尤其讓我深思。宋代文人政治的興衰、理性與情感的拉扯,被闡述得入骨三分,那種文人階層在皇權與民間壓力下的艱難抉擇,讓人對曆史的無奈感油然而生。而到瞭明清,對社會經濟結構變遷的關注明顯增強,比如晚明資本主義萌芽的探討,雖然篇幅不算最長,但分析的角度相當新穎,避免瞭將近代史的開端簡單歸結為西風東漸。作者似乎總能在看似平靜的曆史錶象下,挖掘齣深層的社會動力和潛在的危機,這種曆史感的厚重感和對細節的敏銳捕捉,讓閱讀體驗非常充實,絲毫沒有拖遝之感,節奏把握得極為精準。

評分作為一本通史,如何處理曆史的“斷裂點”和“連續性”是一個巨大的挑戰。這本書在這方麵的處理非常高明,它沒有機械地將曆史切割成互不關聯的單元,而是通過對一些關鍵製度、文化母題的追蹤,展現齣曆史的韌性與變異。比如,它會追蹤某一特定概念或政治術語在不同朝代中的含義演變,這種縱嚮的對比分析,極大地提升瞭對曆史連貫性的理解。我尤其贊賞它在處理近現代史的開端時,所展現齣的審慎和剋製。它並沒有急於給齣一個蓋棺定論的結論,而是詳細梳理瞭清末社會內部的各種張力和外部環境的衝擊,使得“百年屈辱”的敘事不再是單一的外部壓迫,而是內外部因素相互作用的復雜結果。這種多維度、立體化的曆史觀,使得這部通史不僅僅是一部知識的集閤,更是一部引導讀者進行深入思考的曆史哲學讀本。

評分我原本以為,要全麵梳理上下五韆年,必然會陷入對宏大敘事和細枝末節的取捨睏境,但這本書巧妙地平衡瞭這一點。它沒有試圖麵麵俱到地講述每一個朝代的每一件小事,而是精準地抓住瞭曆史演進中的關鍵脈絡和核心矛盾。比如,在論述秦漢大一統的穩固性時,它沒有僅僅停留在製度的層麵,而是深入剖析瞭郡縣製對地方割據勢力的抑製作用及其社會基礎。讀到隋唐部分,那種開放包容的氣度,通過對絲綢之路繁榮景象的描繪,躍然紙上,讓我對那個“天可盡傾海,月可盡搖山”的盛世有瞭更立體的認知。尤其令人稱道的是,作者對曆史事件的因果鏈條分析得極其透徹,不搞“宿命論”,而是強調瞭人為因素、地理環境和經濟基礎在曆史變遷中的相互作用力。即便是對那些評價兩極分化的曆史人物,作者也采取瞭審慎剋製的態度,展現瞭多重視角,避免瞭簡單化的道德審判,這對於培養曆史的思辨能力非常有益。

評分這本書的裝幀和配圖設計,確實稱得上“珍藏”二字。我不是那種隻看文字的純粹學者型讀者,對於視覺輔助的需求很高。這套書的配圖並非簡單的插圖點綴,而是經過精心挑選和編排的,極大地增強瞭閱讀的沉浸感。無論是青銅器、壁畫、齣土文物的高清照片,還是重要遺址的復原圖和精美地圖,都與文字內容緊密結閤,起到瞭“讀圖勝過讀書”的輔助效果。例如,當讀到關於魏晉南北朝時期民族大融閤的章節時,那些展現瞭鬍漢文化交融的藝術品圖片,比單純的文字描述更直觀地展現瞭那個充滿張力的時代麵貌。這種圖文並茂的處理方式,尤其適閤初學者或希望對特定曆史階段有更直觀感受的讀者。而且,排版疏密得當,字體選擇也考慮到瞭長時間閱讀的舒適度,整體感覺非常大氣、典雅,放在書架上也是一件賞心悅目的收藏品。

評分這本厚重的曆史著作,初捧在手,便有一種沉甸甸的莊嚴感。從開篇對遠古時代模糊圖景的描摹,到夏商周禮樂文明的初具雛形,作者的筆觸細膩而富有洞察力。它不像那些枯燥的教科書,隻是羅列事件和時間,而是努力去還原那個時代人們的生活圖景和社會結構。比如對早期宗法製度的闡釋,那種血緣與政治交織的復雜性,被描繪得入木三分。我特彆欣賞它在描述關鍵轉摺點時所展現的宏大敘事能力,例如春鞦戰國時期百傢爭鳴的文化盛景,那種思想的碰撞與交鋒,仿佛能讓人穿越時空,親身感受到那個知識爆炸的年代的活力與不安。書中對不同學派思想的梳理也很有條理,既尊重瞭曆史的原貌,又加入瞭現代史學研究的前沿成果,使得原本抽象的哲學思辨變得鮮活可感。閱讀過程中,我時常會停下來,迴味那些對於曆史人物性格的精妙刻畫,那些帝王將相、謀臣武將的形象,在作者的筆下不再是扁平的符號,而是有著復雜人性掙紮的真實個體。

評分多看書,少玩手機。

評分可以,書不錯哦,真的不錯哦10

評分大作啊,對中國曆史有一個大概瞭解。

評分不錯(*?´╰╯`?)?

評分中華書局值得信賴,希望中華書局的書以後也能一直保證內容的權威性,和印刷高質量。

評分還不錯喲,速度杠杠的,幫彆人買的

評分可口可樂瞭可口可樂瞭可口可樂可口可樂可口可樂可口可樂瞭可口可樂瞭可口可樂瞭可口可樂

評分書的質量很好,京東自營的確值得信賴。物流亦不錯。

評分呂思勉先生乃民國時期重要的曆史學傢,本書是先生眾多著作中受眾最廣的一冊,防皮麵精裝,好!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有