具体描述

内容简介

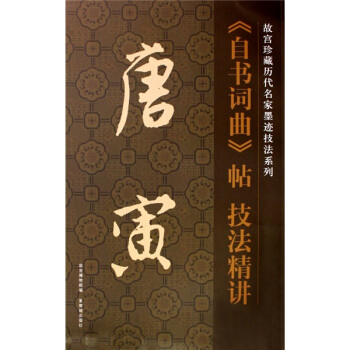

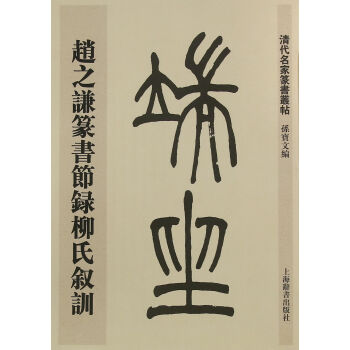

本丛书收入清代中后期著名书家邓石如、吴让之、杨沂孙、徐三庚、何绍基、胡澍、赵之谦、吴大澂、吴昌硕等人的篆书作品,其中邓石如、吴让之各5件,赵之谦3件,徐三庚2件,杨沂孙、何绍基、胡澍、吴大澂、吴昌硕各1件,计20件,本丛书具代表性、成系统。全书四色彩印,精美高古。本丛书期冀以篆书的沉雄挺拔来丰富汉字书法的用笔技巧,带动篆刻艺术的发展。本丛书可习可赏,是篆书临习、练习笔力的必备书帖。晚清书法家、篆刻家赵之谦(一八二九--一八八四),初字益甫,后改字撝叔,号悲庵、闷等,浙江会稽人。在清代书坛上,他为碑派书法开辟出一条新奇的风格途径,在篆书方面,有方家评说,他将北碑的直入平出和折锋等用笔方法运用于篆书的书写,同时增加了结体上的曲折弯弧,遂别开生面。

在沈阳故宫博物院,藏有一件赵之谦篆书四屏,其幅高一百八十厘米,幅宽四十八厘米。内容为节录《柳氏叙训》。《柳氏叙训》为唐柳玭所撰,书中多述柳氏门风及柳氏先人所持立身行事,以诫其子弟。此作书于清同治十一年,为书家赠送友人之精品佳作。

编者将这件墨迹印出,供习书者观临。

用户评价

这套《清代名家篆书丛帖》的装帧和印刷质量简直是艺术品级别的享受。首先,纸张的选择就透着一股雅致,那种略带米黄色的、厚实而有韧性的宣纸质感,拿在手里沉甸甸的,让人心生敬畏。拓印的墨色层次感极佳,浓淡干湿的微妙变化都被精准地捕捉了下来,即便是初学者也能清晰地感受到古人运笔时的力量与韵律。尤其值得称道的是,装裱工艺非常讲究,书页的平整度无可挑剔,即便是大幅面的作品,展开后也毫无褶皱之虞。这种对细节的极致追求,使得每一次翻阅都像是在与古代的碑帖进行一场无声的对话。装帧的设计也充分考虑了实用性与观赏性,不仅便于在书桌上摊开临摹,其本身作为案头陈设也显得古朴而有格调,让人在学习之余,也能获得极大的视觉愉悦。可以说,从触感到视觉,这套丛帖为学习者提供了一种近乎完美的物质载体。

评分欣赏这套丛帖,最大的收获在于它所展现出的那种“文人气”与“金石气”的完美融合。清代的篆书,相较于碑学的早期复古,已经融入了更多文人书法的笔意和个人性情,这一点在这套丛帖的选集中体现得淋漓尽致。那些线条的起收、转折的方圆处理,无不透露着书写者内心的学养和对笔墨特性的深刻理解。它不是冷硬的石刻复制品,而是仿佛能听到笔尖划过纸面的沙沙声。当我仔细揣摩其中几位书家的作品时,我能感受到他们是如何将篆书的古拙之美,与当时流行的楷法、隶法进行微妙的对话与平衡。这种跨越时代的审美交流,是单纯观看普通字帖难以获得的深层体验,它极大地激发了我对传统文化深层结构的探索欲。

评分作为一名长期在篆书学习道路上摸索的前辈,我必须指出,这套丛帖在选材上的独到眼光,极大地拓宽了我们对清代篆书面貌的认知。它并非仅仅罗列那些耳熟能详的“大路货”,而是深入挖掘了许多在当时极具影响力、但在后世名气略有衰减的篆刻与书写大家的作品。这种“拾遗补缺”的编辑思路,无疑对研究清代篆书流派的演变及其地域性差异,提供了宝贵的、一手的视觉资料。它促使我们跳出对“吴缶翁”或“赵之谦”等几位巨匠的单一崇拜,去重新审视那个时代百花齐放、相互激荡的书风格局。对于希望构建全面篆书知识体系的严肃学习者而言,这套丛帖无疑是一份不可或缺的“补充教材”,它所蕴含的学术价值远超一般临摹范本的范畴。

评分我对这套丛帖的实际使用体验感到非常惊喜,尤其是在临习过程中的实用性。许多碑帖影印本,往往因为装帧或尺寸的限制,使得我们无法真正体会到原作者的章法布局和气息连贯性。然而,这套丛帖在编排上似乎投入了大量的心思来解决这个问题。它在保留原作精髓的同时,巧妙地处理了篇幅与可操作性之间的矛盾。例如,对于那些篇幅过长的碑刻,它进行了极为精准的局部放大与重点选取,同时又在关键转折处留有足够的空白,使得学习者能够清晰地把握每一个字的结构重心,而不至于被庞杂的细节所淹没。这种“既要全貌,又要细节”的处理方式,极大地提升了临习的效率和针对性,真正做到了“以教为先”,而非单纯的“以印为目”。

评分从一个更宏观的角度来看待这套《清代名家篆书丛帖》,它更像是一部关于“清代篆书风貌演变史的视觉地图”。它不仅仅是给篆书学习者提供的工具书,对于研究清代书画史的学者而言,也是一份极具参考价值的档案汇编。我们能够清晰地追踪到,从乾嘉时期的沉稳严谨,到中晚期赵之谦等人对碑学趣味的创新与融合,篆书艺术是如何在时代思潮下保持生命力的。书家们在继承秦汉古风的基础上,如何注入个人化的审美趣味和时代精神,如何回应碑学复兴的时代召唤,都在这些精选的作品中留下了清晰的时代烙印。因此,这套丛帖的价值,已经超越了“临摹”层面,达到了“学术鉴赏”的高度,是案头必备的珍贵资料集。

评分好好好好好,不错不错不错好好好好好,不错不错不错

评分好好好好好,不错不错不错好好好好好,不错不错不错

评分很好的书

评分不错的书,可以学到很多。

评分很喜欢赵之谦的书法风格,这套字帖适合我

评分很好的书

评分非常好的书法作品,喜欢书法的不要错过

评分价格太高,页少帖薄,不推荐买。

评分愉快的购物!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有