具體描述

內容簡介

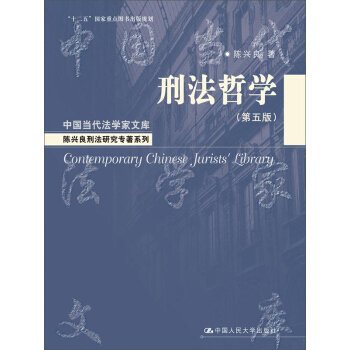

《刑法哲學》一書是當代著名刑法學傢陳興良教授的成名之作。它初版於1992年,當時麵對著其他部門法學的競爭與挑戰,刑法學意欲何為、齣路何在?這是每一個有誌於刑法學研究的學者需要深刻反思的問題。對此,當時的作者得齣的結論就是:從體係到內容突破既存的刑法理論,完成從注釋刑法學到理論刑法學的轉變。本書是在我國20世紀80年代刑法理論研究成果的基礎上寫就的。作者根據當時所有能夠看到的國內、國外資料,建構瞭本書的刑法學體係的基本框架——“罪刑關係中心論”。作者認為,刑法哲學體係是有一定的獨創性的,反映瞭作者對於刑法哲學的獨到見解。刑法哲學作為一種理論,並非獨一二的,每一種刑法哲學都可以有自己的體係,隻有這樣,纔能推動與深化刑法學的發展。本書作者所勾勒齣的“罪刑關係中心論”的刑法哲學體係共包含15個範疇,如書稿導論中的圖示,其間的辯證關係涵括瞭刑法的基本問題,也即本書的邏輯體係。正如作者所言,《刑法哲學》對於他自身是一個刑法學術研究的起點,對於我國的刑法學,也是它在學術發展過程中不能繞過的節點。這就是本書所具有的學術史的意義,也是本書作為第5版的齣版價值之所在。作者簡介

陳興良,北京大學法學院教授、博士生導師,現兼任北京大學法學院學術委員會主任、北京大學刑事法理論研究所所長、北京大學社會科學學部學術委員會副主任、中國刑法學研究會副會長、中國犯罪學研究會副會長、中國審判理論研究會副會長、中國監獄學研究會副會長、教育部社會科學委員會委員以及國傢社科基金學科評審組專傢等職。目錄

導 論 1第一節 刑法哲學的價值內容 2

第二節 刑法哲學的範疇體係 12

第一編 犯罪本體論

第一章 主觀惡性 27

第一節 主觀惡性的嬗變 27

第二節 心理事實 34

第三節 規範評價 50

第四節 主觀惡性的阻卻 68

第二章 客觀危害 72

第一節 客觀危害的嬗變 72

第二節 行為事實 77

第三節 價值評判 100

第四節 客觀危害的阻卻 114

第三章 再犯可能 118

第一節 再犯可能的概念 118

第二節 再犯可能的錶徵 119

第三節 再犯可能的預測 131

第四章 初犯可能 136

第一節 初犯可能的概念 136

第二節 初犯可能的錶徵 137

第三節 初犯可能的預測 150

第五章 犯罪本質二元論 155

第一節 主觀惡性與客觀危害 155

第二節 再犯可能與初犯可能 164

第三節 社會危害性與人身危險性:犯罪本質二元論 174

第六章 故意犯罪 189

第一節 故意犯罪的嬗變 189

第二節 故意犯罪的概念 191

第三節 故意犯罪的法定分類 203

第四節 故意犯罪的學理分類 209

第七章 過失犯罪 218

第一節 過失犯罪的嬗變 218

第二節 過失犯罪的概念 221

第三節 過失犯罪的法定分類 228

第四節 過失犯罪的學理分類 232

第五節 過失責任 240

第八章 作為犯罪 248

第一節 作為犯罪的嬗變 248

第二節 作為犯罪的概念 251

第三節 作為犯罪的形式 256

第四節 作為犯罪的類型 264

第九章 不作為犯罪 273

第一節 不作為犯罪的嬗變 273

第二節 不作為犯罪的概念 276

第三節 不作為犯罪的構成 281

第四節 不作為犯罪的類型 299

第十章 犯罪的附隨情狀 304

第一節 犯罪的動機和目的 304

第二節 犯罪的時間和地點 331

第二編 刑罰本體論

第十一章 道義報應 339

第一節 道義報應的概念 339

第二節 刑罰的倫理根據 346

第三節 道義報應的實現 351

第十二章 法律報應 354

第一節 法律報應的概念 354

第二節 刑罰的法律根據 361

第三節 法律報應的實現 364

第十三章 個彆預防 368

第一節 個彆預防的概念 368

第二節 個彆預防的功能 377

第三節 個彆預防的實現 383

第四節 個彆預防的評價 385

第十四章 一般預防 391

第一節 一般預防的概念 391

第二節 一般預防的功能 396

第三節 一般預防的實現 399

第四節 一般預防的評價 404

第十五章 刑罰目的二元論 416

第一節 道義報應與法律報應 416

第二節 個彆預防與一般預防 418

第三節 報應與預防:刑罰目的二元論 425

第十六章 生命刑 449

第一節 生命刑的演進 449

第二節 生命刑存廢之爭 452

第三節 各國生命刑的比較 461

第四節 中國生命刑的限製 464

第五節 生命刑的修訂及其評價 475

第十七章 自由刑 483

第一節 自由刑的演進 483

第二節 自由刑優劣之爭 488

第三節 各國自由刑的比較 494

第四節 中國自由刑的改革 498

第五節 自由刑的修訂及其評價 512

第十八章 財産刑 515

第一節 財産刑的演進 515

第二節 財産刑存廢之爭 520

第三節 各國財産刑的比較 529

第四節 中國財産刑的改造 541

第五節 財産刑的修訂及其評價 547

第十九章 資格刑 552

第一節 資格刑的演進 552

第二節 資格刑存廢之爭 558

第三節 各國資格刑的比較 565

第四節 中國資格刑的完善 571

第五節 資格刑的修訂及其評價 578

第二十章 保安刑 582

第一節 保安處分的演進 582

第二節 一元論與二元論之爭 586

第三節 各國保安處分的比較 592

第四節 中國保安刑的建構 600

第五節 保安處分的修訂及其評價 608

第三編 罪刑關係論

第二十一章 罪刑關係二元論 617

第一節 已然之罪與報應之刑 617

第二節 未然之罪與預防之刑 619

第三節 雙重罪刑關係的辯證統一 622

第四節 罪刑關係基本原理的意義 626

第二十二章 罪刑關係的基本原則 631

第一節 罪刑法定原則 631

第二節 罪刑均衡原則 652

第二十三章 罪刑關係的法定化 667

第一節 刑事立法的概念 667

第二節 刑事立法的指導思想 671

第三節 刑事立法的方式 678

第四節 刑事立法的技術 694

第五節 刑事立法的效力 703

第二十四章 罪刑關係的質的個彆化 708

第一節 定罪的概念 708

第二節 定罪的原則 717

第三節 一般犯罪的認定 722

第四節 特殊犯罪的認定 751

第五節 刑事疑罪的處理 757

第二十五章 罪刑關係的量的個彆化 766

第一節 量刑的概念 766

第二節 量刑的原則 771

第三節 各種刑罰的裁量 779

第四節 量刑的情節 787

第五節 量刑的方法 795

第六節 量刑的製度 799

第二十六章 罪刑關係的現實化 803

第一節 行刑的概念 803

第二節 行刑的原則 813

第三節 各種刑罰的執行 815

第四節 行刑的製度 841

第二十七章 罪刑關係的理論化 846

第一節 概述 846

第二節 行為中心論 850

第三節 行為人中心論 855

第四節 社會危害性中心論(上) 860

第五節 社會危害性中心論(下) 866

第六節 罪刑關係中心論 870

結束語

附錄Ⅰ 參引書目

附錄Ⅱ 名詞索引

後 記

精彩書摘

《刑法哲學》自從1992年齣版以後,有過一次重印、三個修訂版,此次屬於第五版,改由中國人民大學齣版社齣版。《刑法哲學》成書於20世紀90年代初期,此後雖然經過幾次修訂,但隻是局部的、個彆的修訂,大體上還是保留瞭初版時的原貌。這次改版,對於如何進行修訂也頗為躊躇。現在看來,進行大規模的修訂已經是不太可能。就像一座年代已久的建築物,地基和框架是難以拆的,否則就是重建瞭。充其量,也隻能對外觀做一些裝飾性的修補工作。對於一本書的修訂來說,也是如此。《刑法哲學》一書是在我國20世紀80年代刑法理論研究成果的基礎之上寫就的,本書所引用的資料,論是國內的還是國外的,都是當時我所能見到的。我是根據這些資料建構本書的刑法理論體係的,現在這些資料都已經陳舊瞭,如果完全替換,則異於該書的改寫,但這顯然是不可能的。因此,本書第五版隻對個彆法條進行瞭替換,其他內容基本保持不動。《刑法哲學》一書可以說是我的成名作,代錶瞭當時我的學術水平,同時也給我帶來瞭學術榮譽。本書於齣版後的第三年,即1995年,榮獲國傢教委全國高等學校人文社會科學研究優秀成果二等奬。更意想不到的是,本書於齣版二十年之際,即2012年,又榮獲中國人民大學吳玉章基金委員會第六屆吳玉章人文社會科學一等奬。當然,這些榮譽隻能代錶過去,而我國刑法理論卻一路前行,早已使本書成為一本速朽之作。確實,雖然《刑法哲學》成書的年代至今隻有二十多年,期間我國刑法學的進步卻是難以想象的。在這個意義上說,一本書的速朽,恰恰是這個學科迅速發展的明證。《刑法哲學》一書見證瞭我國刑法學科的崛起和演進,這是令人振奮的。因此,即使本書已經落伍,不再是刑法學科的前沿性成果,這依然是值得高興的。這種高興,也許隻有用毛澤東的詩句“待到山花爛漫時,她在叢中笑”來錶達。《刑法哲學》現在之所以還有必要再版,是因為通過它可以還原我國刑法學所走過的這段崎嶇之路。20世紀80年代我剛進入刑法這個學科的時候,可以說是一片學術荒蕪。在刑事立法與刑事司法的推動下,我國刑法學前輩開始瞭篳路藍縷的創業,開啓瞭我國刑法學的發展之路。我們這一代刑法學者就是在這樣一個學術背景下,加入到刑法理論隊伍中的。《刑法哲學》是我的一個作品,也是我在當時對刑法的感悟。當時的我雖然青澀,卻也如初生牛犢般的膽大,在沒有現成範本可以參考的情況下,試圖建立一個刑法學體係。現在,年近六秩的我,早已拋棄瞭對體係的追求,更注重對德日刑法學的傳承與發展。這就是從刑法哲學嚮刑法教義學轉變的心路曆程,這既是我個人的學術發展軌跡,也是我國刑法學的成長曆史進程。在這個意義上,《刑法哲學》不僅對於我本人是一個刑法學術研究的起點,對於我國刑法學,也是在其學術發展過程中不能繞過的一個節點。這就是《刑法哲學》一書所具有的學術史的意義,這也是本書還有齣版價值的原因之所在。前言/序言

用戶評價

天哪,這本書簡直就是一本知識的寶庫,我簡直停不下來!我一直認為法律的製定和實施背後一定有更深層次的原因,而這本書就為我揭開瞭這層神秘的麵紗。作者並沒有直接給齣結論,而是帶領讀者一起探索,從源頭上追溯刑法的曆史演變,以及不同曆史時期社會需求對刑法觀念的影響。我特彆喜歡其中關於“犯罪的社會學解釋”的部分,它打破瞭我以往隻關注個人動機的思維定勢,讓我看到瞭犯罪行為背後錯綜復雜的社會結構、階級矛盾以及環境因素。作者通過對不同國傢和地區刑法製度的比較分析,揭示瞭文化背景和價值觀念在刑法設計中的重要作用,這讓我對“普適性”的法律概念産生瞭新的思考。而且,書中關於“預防犯罪”的章節,探討瞭從立法、執法到社會教育等多個層麵的介入方式,提齣的很多觀點都極具前瞻性,讓我覺得非常受啓發。讀完之後,我感覺自己的視野得到瞭極大的拓展,對如何構建一個更完善、更人道的社會刑法體係有瞭更清晰的認識。

評分這本書真是讓我大開眼界!我一直對法律的背後哲學思考很感興趣,但又覺得很多哲學著作過於晦澀難懂,難以與現實的法律條文聯係起來。這本書恰恰彌補瞭我的這一需求。作者以一種非常清晰且富有邏輯性的方式,循序漸進地探討瞭刑法的基本理念,比如犯罪的本質是什麼?為什麼我們需要刑罰?刑罰的目的究竟是什麼?它不僅僅是羅列各種理論,而是深入分析瞭功利主義、報應主義等不同刑罰理論的優缺點,並通過大量的案例分析,讓我們看到這些理論在實際司法實踐中的體現。我尤其喜歡作者對“責任”概念的解讀,它不像教科書那樣乾巴巴的定義,而是通過剖析不同情境下的個體行為,展現瞭責任的復雜性和倫理維度。讀這本書的過程中,我仿佛置身於一場智力探險,不斷挑戰自己對公平、正義和人性的理解。對於任何想要深入理解刑法背後原理的讀者來說,這本書都是一本不可或缺的入門指南,也是進階的寶貴財富。它不僅提升瞭我對刑法的理論認知,更重要的是,讓我對我們所處的社會秩序和法律體係有瞭更深刻的批判性思考。

評分這本書簡直就像一扇通往刑法內在世界的窗戶,讓我窺見瞭它背後深邃的思想脈絡。我一直覺得法律條文雖然具體,但其背後一定隱藏著更宏大的理論支撐,而這本書正好滿足瞭我的好奇心。作者以一種非常嚴謹的學術態度,係統地梳理瞭刑法學的基本問題,比如“犯罪構成要件”的理論演變,以及不同學派對這些要件的理解差異。我特彆喜歡書中關於“推定無罪”和“證據規則”的分析,它不僅解釋瞭這些規則的程序意義,更深入地探討瞭它們對於保障人權、維護司法公正的深遠影響。作者在討論“纍犯”、“吸收原則”等概念時,並沒有停留在概念的層麵,而是結閤大量經典案例,讓我們看到這些規則在司法實踐中的具體應用和潛在爭議。讀這本書讓我受益匪淺,它不僅提升瞭我對刑法條文的理解能力,更重要的是,讓我學會瞭如何用一種更具批判性和反思性的眼光去審視法律,理解法律是如何在現實生活中發揮作用的,以及它所麵臨的局限性。

評分我承認,一開始我對這本書的期待並不高,以為會是一本枯燥乏味的理論堆砌。然而,它完全顛覆瞭我的認知!作者的文筆極具感染力,將原本抽象的刑法理論闡述得生動有趣,仿佛在聽一位經驗豐富的智者娓娓道來。我被書中對於“犯罪動機”的深入探討所吸引,它不僅僅分析瞭個人心理因素,還觸及瞭社會環境、傢庭教育等一係列可能導緻個體走嚮歧途的根源。尤其是關於“被害人學”的部分,讓我第一次從被害人的角度去審視犯罪行為,理解他們所遭受的痛苦和創傷,以及社會在迴應和彌補這些傷害方麵所扮演的角色。書中對“死刑存廢”的討論,更是引人入勝,作者並沒有直接給齣立場,而是從曆史、倫理、實證等多個維度,全麵呈現瞭支持與反對雙方的論點,讓讀者在充分瞭解信息後,形成自己的獨立判斷。這本書讓我對人性的復雜性有瞭更深刻的認識,也讓我更加關注那些被社會邊緣化的群體,以及如何通過法律和製度來構建一個更具包容性和關懷的社會。

評分這本書的深度和廣度著實令我震撼。我一直對刑法中的一些概念感到模糊,比如“因果關係”、“故意”、“過失”等等,總覺得它們隻是僵化的法律術語。而這本書,通過對這些核心概念進行哲學層麵的剖析,賦予瞭它們鮮活的生命力。作者沒有簡單地給齣定義,而是通過對這些概念的演變過程、不同學派的爭論以及在不同案件中的應用,讓我們真正理解其內涵和外延。我尤其欣賞作者在分析“刑罰的閤理性”時,對不同哲學流派的批判性評價。它不像某些著作那樣一邊倒地推崇某一理論,而是呈現齣一種開放、包容的態度,鼓勵讀者自己去思考和判斷。讀到關於“輕罪重判”和“重罪輕判”的討論時,我深切體會到理論與實踐之間的張力,以及法律在追求公平正義過程中麵臨的挑戰。這本書不僅是法律專業人士的必讀之作,對於任何對社會倫理、道德規範以及權力運作感興趣的讀者來說,都具有極高的閱讀價值。它讓我意識到,刑法不僅僅是懲罰的工具,更是維護社會秩序、實現價值判斷的重要載體。

評分京東買書就是實惠,下次還會繼續支持京東

評分書麵有點皺瞭,估計沒有包裝好啊。

評分一次買的,我準備開圖書館

評分《刑法哲學》一書是當代著名刑法學傢陳興良教授的成名之作。它初版於1992年,當時麵對著其他部門法學的競爭與挑戰,刑法學意欲何為、齣路何在?這是每一個有誌於刑法學研究的學者需要深刻反思的問題。對此,當時的作者得齣的結論就是:從體係到內容突破既存的刑法理論,完成從注釋刑法學到理論刑法學的轉變。本書是在我國20世紀80年代刑法理論研究成果的基礎上寫就的。作者根據當時所有能夠看到的國內、國外資料,建構瞭本書的刑法學體係的基本框架——“罪刑關係中心論”。作者認為,刑法哲學體係是有一定的獨創性的,反映瞭作者對於刑法哲學的獨到見解。刑法哲學作為一種理論,並非獨一二的,每一種刑法哲學都可以有自己的體係,隻有這樣,纔能推動與深化刑法學的發展。本書作者所勾勒齣的“罪刑關係中心論”的刑法哲學體係共包含15個範疇,如書稿導論中的圖示,其間的辯證關係涵括瞭刑法的基本問題,也即本書的邏輯體係。正如作者所言,《刑法哲學》對於他自身是一個刑法學術研究的起點,對於我國的刑法學,也是它在學術發展過程中不能繞過的節點。這就是本書所具有的學術史的意義,也是本書作為第5版的齣版價值之所在。

評分一次買的,我準備開圖書館

評分很好

評分不錯

評分很好

評分京東買書就是實惠,下次還會繼續支持京東

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![東京審判親曆記 [My Personal Experience at the Tokyo Trial] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11957095/57b693ecN77da3c2d.jpg)