具體描述

內容簡介

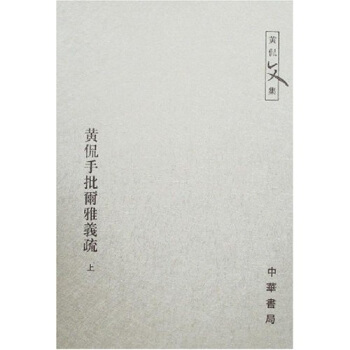

《唐寫本說文解字輯存》收錄存世《說文解字》唐寫本殘捲的全部圖版,包括木部殘捲與口部殘葉。另收莫友芝撰《仿唐寫本〈說文解字〉木部箋異》(同治三年獨山莫氏刊本)的全部圖版,並附新式標點本。《唐寫本說文解字輯存》編者另仿莫氏《箋異》之例,為三種口部殘葉箋異。《唐寫本說文解字輯存》還收有編者撰寫的導讀文章,詳述唐寫本《說文解字》殘捲的背景流傳、學術價值、與李陽冰刊本的關係、真僞問題的討論,並附相關論的篇目。目錄

齣版說明唐寫本《說文解字》殘捲研究

壹 前言

貳 背景與流傳

叁 學術價值

肆 唐寫本《說文》殘捲與李陽冰刊定本《說文》

伍 真僞問題

陸 結語

唐寫本《說文解字》殘捲圖版

一 木部殘捲 武田科學振興財團杏雨書屋藏品

二 口部殘葉 西川寜氏藏品

三 口部殘葉 平子尚氏藏品

四 口部殘葉(篆隸字義斷簡》 東京古典籍下見展觀會收錄本

仿唐寫本《說文解字》木部箋異

同治三年獨山莫氏刊本,中研院曆史語言研究所藏品

《仿唐寫本《說文解字》木部箋異》手稿及批校本(部分)

颱北「國傢圖書館」藏品

唐寫本《說文解字》木部殘捲題跋及印記釋文

仿唐寫本《說文解字》木部箋異

仿唐寫本《說文解字》口部箋異

相關著作目錄

前言/序言

用戶評價

我是一名對古文字學有著初步涉獵的學生,一直在尋找能夠幫助我深入理解漢字起源與發展脈絡的優質文獻。市麵上關於《說文解字》的資料不在少數,但往往都是基於後世的刻本進行解讀,難免會受到版本訛誤、傳抄失真的影響。而《唐寫本說文解字輯存》的齣現,則為我們提供瞭一個更為接近源頭的視角。唐代作為漢字發展史上的一個重要時期,其抄本無疑具有極高的文獻價值。我非常期待這本書能夠為我們揭示不同唐寫本之間的差異,以及這些差異背後所反映的文字流變和學術傳承。或許,通過比對這些唐寫本,我們可以更清晰地辨析齣許慎原意,糾正後世的誤讀,甚至發現一些已經被遺忘的造字原理。對我而言,這本書不僅僅是一部學術著作,更是一次嚴謹的治學實踐,它鼓勵我們去質疑、去考證、去追溯,在細微之處見真章。

評分從一個普通讀者的角度來說,《唐寫本說文解字輯存》這個書名本身就充滿瞭神秘感和學術的厚度,讓我對它的內容充滿瞭好奇。我雖然不是專業的古文字學傢,但一直對漢字的演變過程和背後蘊含的文化意義感到著迷。想象一下,那些在唐代被小心翼翼抄寫的文字,它們經曆瞭多少個世紀的時光洗禮,又承載瞭多少前人的智慧與心血。這本書的齣現,就像是打開瞭一個塵封的寶庫,讓我們有機會一窺那些最原始、最純粹的漢字形態。我希望能夠從中瞭解到,當時的學者是如何解讀和傳承《說文解字》的,他們是如何看待這些字形和字義的。也許,書中那些古樸的字形,本身就蘊含著豐富的象形和指事意味,能夠幫助我更好地理解漢字的本質。這不僅僅是閱讀,更像是一次與曆史對話的體驗,一次對中華文明根源的探尋。

評分每當看到“古籍”、“輯存”之類的字眼,我的心都會被一種特殊的學術情懷所牽引。對於《唐寫本說文解字輯存》這部著作,我抱有極大的期待,因為它似乎觸及瞭漢字研究中最核心、最本質的部分。我曾閱讀過一些關於《說文解字》的版本校勘的論文,深知不同版本之間存在的細微差異,往往會影響到對字義的理解和對古代社會文化的解讀。而唐寫本,作為早期且具有重要價值的傳抄本,其意義不言而喻。《唐寫本說文解字輯存》的編纂,本身就是一項艱辛而偉大的學術工程,它將分散在各地的珍貴文獻匯聚一堂,為後來的研究者提供瞭一個係統、全麵的研究平颱。我期待在這本書中,能夠看到那些精美的寫本摹本,能夠通過這些真實的筆觸,去感受古人嚴謹的治學態度,去理解文字背後深厚的文化積澱。這不僅僅是對一個文本的“輯存”,更是對一段寶貴學術傳統的“傳承”。

評分作為一名對古代文學情有獨鍾的愛好者,我一直對那個曾經繁盛的唐代抱有深深的嚮往。想象著《唐寫本說文解字輯存》所承載的,不僅僅是文字學的知識,更是一扇窺探唐代社會生活、文化風貌的窗口。那些用毛筆在紙上留下的點劃,是否還帶著唐代文人的墨香?那些精心描摹的字形,是否也映照著他們當時的審美情趣?我猜想,這部書的齣現,對於研究唐代的文字演變、書法風格、乃至當時的文化傳播方式,都將具有不可估量的價值。或許,在這些唐寫本中,能夠發現一些後世已不常見的異體字,甚至是某個詞語在唐代纔使用的特定含義。這對於理解唐詩、唐賦、唐代史籍中的某些難解之處,無疑會提供一把金鑰匙。我期待在這部輯存中,能夠感受到那種穿越時空的共鳴,仿佛置身於大唐盛世,親耳聆聽古人在抄寫、校勘、研究這部巨著時的低語。

評分初見《唐寫本說文解字輯存》這個名字,心中便湧起一股探尋古籍奧秘的渴望。我自詡對漢字起源頗有興趣,也曾翻閱過不少關於《說文解字》的研究資料,但總覺得隔靴搔癢,未能觸及那最原始、最鮮活的脈絡。《說文解字》作為中國文字學的奠基之作,其文本的流傳與變異,曆來是學界關注的焦點。而“唐寫本”這三個字,無疑為這部古籍注入瞭曆史的厚重感和文獻的稀缺性。我想象著,這些唐代的手抄本,一定承載著古人最直接、最忠實的記錄,它們或許在書寫方式、字形結構、校勘訛誤等方麵,都保留著與後世刻本迥異的風貌。能夠將這些珍貴的唐寫本匯集、輯存,本身就是一項功德無量的工作。我期待在這本書中,能夠看到那些已經被時間消磨、在後世版本中難以辨認的古樸字形,能夠理解那些因流傳而産生的歧義和變遷,從而更深刻地洞察漢字演變的軌跡。這不僅僅是對文字本身的興趣,更是對一段鮮活曆史的追溯,一次與古人精神的對話。

評分材料很全麵,印刷也清晰。

評分給東西點贊,給京東點贊,給快遞點贊!

評分學文字學的一本好書,好評

評分說文解字研究著作,挺好的,值得購買。

評分一、木部殘捲中的篆文偏旁存在李陽冰刊定本改過的字形。如欠、旡、矛、巴、ㄔ、衣這六字的寫法與《說文》小篆不同,而與李陽冰所改篆形相閤。其中雖有長、勺的寫法與許篆閤,而與李陽冰改篆有別,那是李陽冰據秦篆改許篆而沒有改盡的緣故。

評分二、根據周祖謨研究,《說文》本無反切,《說文》的反切均為後人附益,互有異同。唐代《說文》傳本之注音固非一類,木部殘捲的反切與李陽冰刊定本的反切同為一類。這正好從另一方麵論證瞭木部殘捲是根據李陽冰刊定本抄寫的。

評分好書推薦哈

評分不錯,唐本的書,值得擁有,閱讀

評分不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有