具体描述

内容简介

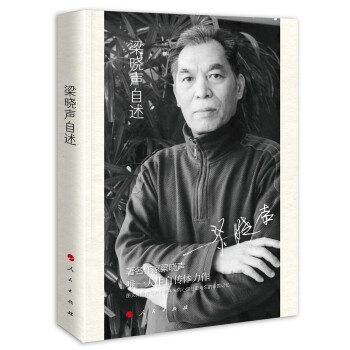

《梁晓声自述》是即将步入古稀之年的梁晓声的首次推出自己的人生图文自传体力作。收入本书的文字,共分为两部分:第一部分收入梁晓声追思父母的文章,梁晓声满怀深情地回忆了父母的从小到大对自己的关爱,用平实质朴的语言和点点滴滴的人生琐忆诠释了血浓于水的人间大爱;第二部分主要是梁晓声的人生自述文章,内容以梁晓声个人成长经历为主,少年、青年、中年、老年,这些成长片段多少能折射出六十多年来社会变革的细枝末节。这也是梁晓声记录下这些片段的初衷。本书的图片和文字,都是梁晓声精心梳理出来的人生成长轨迹,勾勒出他完整的一张人生简历,记录了他六十多年来内心深处难忘家国记忆。作者简介

梁晓声,当代著名作家。原名梁绍生,祖籍山东荣成。毕业于复旦大学中文系。他连续多年担任全国政协委员,中国作家协会会员,民盟中央常委。曾任中国儿童电影制片厂艺术委员会副主任,儿童电影制片厂副厂长,中国电影审查委员会委员及中国电影进口审查委员会委员。现为北京语言大学人文学院教授。三十多年来,梁晓声有1600万字左右的著作面世。他以知青文学代表作《雪城》《年轮》《今夜有暴风雪》《知青》等作品蜚声文坛;他的杂文集《郁闷的中国人》《忐忑的中国人》《中国社会各阶层分析》像一把锋利的匕首直插病态的社会心脏,为中国的未来呐喊,引起广大读者共鸣,成为名符其实的超级畅销书。《父亲》《这是一片神奇的土地》等作品曾三次获得全国优秀小说奖。中篇小说《学者之死》获《小说月报》百花奖。其多部作品在港台出版,并被译为英、法、俄、日等国文字。

2009年,他的作品《母亲》一书被新闻出版署评为向全国的青少年推荐的优秀图书。2010年,他被广大中小学师生评为“首届最受中小学生喜爱的当代作家”,并当选首届《作家文摘》阅读人物。同时他的作品《鹿心血》被读者评为“2010年中国散文排行榜第一名”。2011年,他的作品《双琴祭》被读者评为“2011年中国微型小说排行榜第二名”。2012年,他的作品《父亲与茶》荣获“2012年度中国散文年会一等奖”。2013年,他的作品《龙!龙、龙》荣获“2013年度中国散文年会一等奖”。2014年10月,梁晓声应邀出席了党中央召开的文艺座谈会。习近平总书记接见并与他亲切交谈,对他的作品表示了肯定。2014年12月,梁晓声入选新浪网举办的“第六届首都十大教育新闻人物候选人”。

精彩书评

★晓声,我跟你笔下写的那些知识青年是不一样的。我这个人是要求自己压力越大,意志要越强,希望文艺家要使我们更多的青年也都有精神上的故乡。——习近平总书记寄语梁晓声

★人应该有两个故乡,一个是现实地理的故乡,另一个则是精神上的故乡让更多的人从青少年时期就拥有良好的精神故乡,是作家肩负的时代责任。

——梁晓声论两个故乡

★与共和国同龄,梁晓声用文字见证时代变迁。钟情八零年代,他以知青文学奠定底蕴。当现实冲击理想,他拒绝浮躁喧嚣,关注现实民生,悲悯底层命运,直指官僚权贵,秉持社会正义,辛辣依旧,苍劲有力。

——凤凰网

★生活中的梁晓声低调、充满温情,但在争取公权力上,作为政协委员的梁晓声是个斗士,声色俱厉、直言上书。

——《南方人物周刊》

★知识分子历来就有矫正社会恶疾和唤醒民众的使命,包括基本概念的重建。在这一点上,作家梁晓声先生是令人尊敬的。

——著名作家 龙应台

★二十多年来中国和世界的变化让我们改变得太多太多,但梁晓声式的慷慨陈词依然有自己的力量在。我们仍然可以从梁晓声这里得到一种真正的满足,梁晓声仍然能够给他的读者想要的东西。-

——北京大学教授 著名评论家 张颐武

目录

我的父亲母亲001~076我的父母

003父亲

006父亲与茶

026父亲的演员生涯

032父亲的遗物

038母亲

042母亲养蜗牛

068母亲播种过什么

073

我的人生自述077~340

我的小学

079我的第一支钢笔

088我和橘皮的往事

091我的中学

094像那英的姑娘

100丢失的香柚

106我的知青文学路

108初恋杂感

115复旦与我

120我的大学

124京华见闻录

205克隆一个我

276我与儿子

278体恤儿子

283当爸的感觉

286给儿子的留言

290"过年"的断想

293给妹妹的信

296关于"罐头"的记忆

300本命年联想红腰带

307兄长

倘我为马

325我的使命

330我的夙愿

333

精彩书摘

母亲淫雨在户外哭泣,瘦叶在窗前瑟缩。这一个孤独的日子,我想念我的母亲。有三只眼睛隔窗瞅我,都是那杨树的眼睛。愣愣地呆呆地瞅我,我觉得那是一种凝视。

我多想像一个山东汉子,当面叫母亲一声“妈”。

“妈,你咋的又不舒坦?”

荣成地区一个靠海边的小小村庄的山东汉子们,该是这样跟他们的老母亲说话的吗?我常遗憾它之对于我只不过是“籍贯”,如同一个人的影子当然是应该有而没有其实也没什么。我无法感知父亲对那个小小村庄深厚的感情。因为我出生在哈尔滨市,长大在哈尔滨市。遇到北方人我才认为是遇到了家乡人。我大概是历史上最年轻的“闯关东”者的后代——当年在一批批被灾荒从胶东大地向北方驱赶的移民中,有个年仅十二岁的孑然一身衣衫褴褛的少年,后来他成了我的父亲。

“你一定要回咱家去一趟!那可是你的根土!”父亲每每严肃地对我说,“咱”说成“砸”,我听出了很自豪的意味儿。

我不知我该不该也同样感到一点儿自豪,因为据我所知那里并没有什么值得自豪的名山和古迹,也不曾出过一位什么差不多可以算作名人的人。然而我还是极想去一次。因为它靠海。

可母亲的老家又在哪里呢?靠近什么呢?母亲从来也没对我说过希望我或者希望自己能回一次老家的话。她的母亲是吉林人吗?我不敢断定。仿佛是的。母亲是出生在一个叫“孟家岗”的地方吗?好像是。又好像不是。也许母亲出生在佳木斯市附近的一个地方吧?父亲和母亲当年共同生活过的一个地方?

我很小的时候,母亲常一边做针线活,一边讲她的往事——兄弟姐妹众多,七个,或者八个。一年农村闹天花,只活下了三个——母亲、大舅和老舅。

“都以为你大舅活不成了,可他活过来了。他睁开眼,左瞧瞧,右瞧瞧,见我在他身边,就问:‘姐,小石头呢?小石头呢?’我告诉他:‘小石头死啦!’‘三丫呢?三丫呢?三丫也死了吗?’我又告诉他:‘三丫也死啦!二妹也死啦!憨子也死啦!’他就哇哇大哭,哭得憋过气去……”母亲讲时,眼泪扑簌簌地落,落在手背上,落在衣襟上,也不拭,也不抬头,一针一针,一线一线,缝补我的或弟弟妹妹们的破衣服。

“第二年又闹胡子,你姥爷把骡子牵走藏了起来,被胡子们吊在树上,麻绳沾水抽……你姥爷死也不说出骡子在哪儿,你姥姥把我和你大舅一块儿堆搂在怀里,用手紧捂住我们的嘴,躲在一口干井里,听你姥爷被折磨得呼天喊地。你姥姥不敢爬上干井去说骡子在哪儿,胡子见了女人没有放过的。后来胡子烧了我们家,骡子保住了,你姥爷死了……”

与其说母亲是在讲给我们几个孩子听,莫如说更是在自言自语,更是一种回忆的特殊方式。这些烙在我头脑里的记忆碎片,就是我对母亲的身世的全部了解。加上“孟家岗”那个不明确的地方。

母亲她在没有成为我的母亲之前拴在贫困生活中多灾多难的命运就是如此。

后来她的命运与父亲拴在一起仍是和贫困拴在一起。

后来她成了我的母亲又将我和我的兄弟妹妹拴在了贫困上。

我们扯着母亲褪色的衣襟长大成人,在贫困中她尽了一位母亲最大的责任……我对人的同情心最初正是以对母亲的同情形成的。我不抱怨我扒过树皮捡过煤核的童年和少年,因为我曾是分担着贫困对母亲的压迫,并且生活亦给予了我厚重的馈赠——它教导我尊敬母亲及一切以坚忍捧抱住艰辛的生活,绝不因茹苦而撒手的女人……

在这一个淫雨潇潇的孤独的日子,我想念我的母亲。隔窗有杨树的眼睛愣愣地呆呆地瞅我……

那一年我的家被“围困”在城市里的“孤岛”上——四周全是两米深的地基壑壕、拆迁废墟和建筑备料。几乎一条街的住户都搬走了,唯独我家还无处可搬。因为我家租住的是私人房产——房东欲握机向建筑部门勒索一大笔钱,而建筑部门认为那是无理取闹,结果直接受害的是我们一家。正如我在小说《黑纽扣》中写的那样,我们一家成了城市中的“鲁滨逊”。

小姨回到农村去了,在那座两百余万人口的城市,除了我们的母亲,我们再无亲人。而母亲的亲人即是她的几个小儿女。母亲为了微薄的工资在铁路工厂做临时工,出卖一个底层女人的廉价的体力。翻砂——那是男人都干得很累很危险的重活。

临时工谈不上什么劳动保护,全凭自己在劳动中格外当心。稍有不慎,便会被铁水烫伤或被铸件砸伤压伤。母亲几乎没有哪一天是不带着轻伤回家的,母亲的衣服被迸溅的铁水烧了片片的洞。

母亲上班的地方离家很远,没有就近的公共汽车可乘,即便有,母亲也必舍不得花五分钱一毛钱乘车。母亲每天回到家里的时间,总在七点半左右,吃过晚饭,往往九点来钟,我们上床睡,母亲则坐在床角,将仅仅二十支光的灯泡吊在头顶,凑着昏暗的灯光为我们补缀衣裤。当年城市里强行节电,居民不允许用超过四十支光的灯泡。而对于我们家来说,节电却是自愿的,因那同时也意味着节省电费。代价亦是惨重的。母亲的双眼就是在那些年里熬坏的。至今视力很差。有时我醒来,仍见灯亮着。仍见母亲在一针一针,一线一线地缝补,仿佛就是一台自动操作而又不发出声响的缝纫机。或见灯虽亮着,而母亲却肩靠着墙,头垂于胸,补物在手,就那么睡了。有多少夜,母亲就是那么睡了一夜。清晨,在我们横七竖八陈列一床酣然梦中的时候,母亲已不吃早饭,带上半饭盒生高粱米或生大饼子,悄无声息地离开家,迎着风或者冒着雨,像一个习惯了独来独往的孤单旅者似的“翻山越岭”,跋出连条小路都没给留的“围困”地带去上班。还有不少日子,母亲加班,则我们一连几天甚至十天半月见不着母亲的面儿。只知母亲昨夜是回来了,今晨是刚走了。要不灯怎么挪地方了呢?要不锅内的高粱米粥又是谁替我们煮上的呢?

才三岁多的小妹想妈,哭闹着要妈。她以为妈没了,永远再也见不到妈了。我就安慰她,向她保证晚上准能见到妈,为了履行我的诺言,我与困顿抵抗,坚持不睡。至夜,母亲方归。精疲力竭,一心只想立刻放倒身体的样子。

我告诉母亲小妹想她。

……

用户评价

合上《梁晓声自述》的某一页,我感到一种久违的触动。这本书不仅仅是关于一个人的回忆,更是一面折射出时代变迁的镜子。通过梁晓声先生的笔触,我看到了那个特定年代的社会图景,看到了普通人在历史洪流中的个体命运,看到了那些朴素却又闪耀着人性光辉的瞬间。他的叙述,不带批判,不带煽情,而是用一种近乎白描的方式,将那些过往呈现出来,却又能在看似平淡的文字中,引发读者内心深处的共鸣。我仿佛能听到那个年代的嘈杂声,闻到那个年代特有的气味,感受到那个年代人们的心跳。他对于人情冷暖的描摹,对于世事变幻的感悟,都充满了过来人的智慧和一份淡淡的忧伤。这让我想起自己也曾经历过的某些相似的片段,那些被时间冲淡的记忆,似乎又因为这本书而重新鲜活起来。这本书让我思考,在任何一个时代,个体生命所面临的挑战与机遇,以及如何在变幻莫测的世界中,保持一份清醒的头脑和一颗真诚的心。

评分《梁晓声自述》给我最深刻的印象,是作者那份对生活细致入微的观察力和对文字朴实无华的驾驭能力。他笔下的每一个人物,无论出场多久,都仿佛拥有鲜活的生命,有着自己的喜怒哀乐和独特的个性。他描绘的场景,哪怕只是一个街角,一个房间,都带着浓郁的生活气息,让人身临其境。而他对于人情世故的体察,更是达到了令人叹服的程度。他能够捕捉到那些最微妙的情感交流,最细微的心理变化,并用极其精准且富有诗意的语言表达出来。我特别欣赏他那种不回避生活中的粗粝和复杂,而是以一种坦然的态度去呈现,这种真实感,恰恰是许多浮华的作品所欠缺的。读他的文字,我感觉不是在读一个遥远的故事,而是在和一个睿智的长者促膝长谈,听他分享他的人生智慧和对世事的洞见。这本书让我明白,真正的力量,往往藏在最平凡的生活之中,而一个有深度的人,也必定是对生活有着深刻理解和感悟的人。

评分这本《梁晓声自述》捧在手心里,就有一种沉甸甸的岁月感,仿佛握住了那些在时光长河中流淌过的故事。书的封面设计朴实无华,没有花哨的修饰,反而更显出一种内在的力量,正如梁晓声先生的文字,不事雕琢,直抵人心。翻开扉页,扉页上印刷的字体也透露出一种老派的温情,像是几十年前报刊杂志上的那种,让人心生亲近。我尤其喜欢书纸的触感,略带些粗糙,却很韧,翻阅时不会有廉价的滑腻感,而是带着一种朴实的质感,仿佛在触摸一本承载着厚重历史的书籍。拿到书的那一天,我便迫不及待地找了个安静的角落,沉浸其中。我期待着,通过这本书,能够更深切地理解梁晓声先生的人生轨迹,感受他所经历的时代变迁,以及那些塑造了他思想和文字的经历。这本书不仅仅是一本传记,更像是一扇窗,让我得以窥探一位伟大作家灵魂深处的风景,去感受他的思考、他的感悟,以及他那份对生活、对人情、对社会的独特洞察。我迫不及待地想要跟随他的笔触,去领略他所描绘的世界,去品味他的人生况味,去感受那份来自生命本真的力量。

评分读《梁晓声自述》的开篇,我立刻被一种娓娓道来的叙事风格所吸引。这不是那种大刀阔斧、直抒胸臆的陈述,而是一种如同老友聊天般,带着回忆的温度和些许不经意的絮叨,却又在看似漫不经心的叙述中,勾勒出清晰的画面和深刻的情感。文字间流淌着一股真挚朴素的气息,没有丝毫的矫揉造作,仿佛作者只是在平和地讲述着自己的人生片段,但正是这种平和,才让那些经历显得更加真实可信,也更具感染力。我仿佛看到了一个年轻的梁晓声,带着对世界的懵懂和对生活的热情,在时代的洪流中跌跌撞撞,却又从未停止思考和探索。书中的一些细节描写,比如某个物件的陈设,一次短暂的相遇,一闪而过的念头,都带着强烈的个人印记,让人感受到作者对生活细微之处的敏感和珍视。我尤其期待,在他讲述那些关键的人生节点时,能够体会到他当时的内心挣扎与选择,以及这些选择如何一步步将他引向现在的方向。这种沉浸式的阅读体验,让我感觉自己也一同经历了那些岁月,一同感受了那些喜怒哀乐。

评分对于《梁晓声自述》这本书,我可以说,它带来了一种沉静的力量。在快节奏的现代生活中,我们常常被各种信息和喧嚣所裹挟,而这本书,却像是一个避风港,让我得以放慢脚步,回味那些被遗忘的岁月,思考那些被忽略的真谛。梁晓声先生的文字,不追求华丽的辞藻,不刻意制造戏剧性的冲突,而是以一种平和、内敛的方式,娓娓道来。但正是这种平和,才显得尤为珍贵。他所讲述的,是那些构成人生底色的朴素经验,是那些影响个体成长的深刻记忆。我从中感受到一种历经风雨后的通透,一种对生命本质的深刻理解。这本书不仅仅是他的个人回忆录,更像是一份人生哲学,一份关于如何在复杂世界中保持独立思考和纯粹心灵的指南。我从中汲取到的,不仅仅是知识,更是一种精神上的滋养,一种对生活更深层次的理解和感悟。

评分恩

评分书的质量好,发货神速!

评分书很好

评分不错,买来看看

评分书的质量好,发货神速!

评分不错,买来看看

评分名家之作

评分不错,买来看看

评分名家之作

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有