具体描述

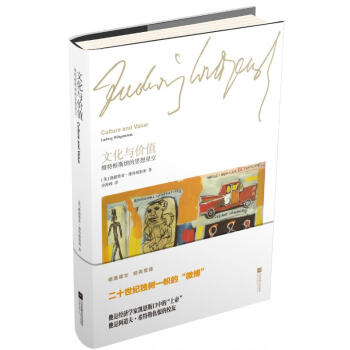

编辑推荐

德国哲学天才维特根斯坦的思想随笔,二十世纪独树一帜的“微博”。他是经济学家凯恩斯口中的“上帝”,他是阿道夫·希特勒仇恨的校友,他对自己传奇人生的总结,或可作为每一个人的毕生追求:我度过了自己美好的一生。

内容简介

书中收录了一九一四年至一九五一年维特根斯坦的思想笔记。笔记涉及哲学、宗教、历史、心理学、语言学、美学、艺术、音乐等方面的评论。从这些笔记的吉光片羽间,我们可以精要地概览这位有转变西方哲学思维之功的天才的精神世界、人生经历、文化修养和趣味。

作者简介

路德维希·维特根斯坦,二十世纪语言哲学的奠基者,极具影响力的哲学家、数理逻辑学家。其思想分为前后两个时期,分别启发了两种不同的语言哲学学派,前期的思想对逻辑经验主义有着深远的影响,后期思想则开日常语言学派之先河。作为用一生进行思考的哲学家,维特根斯坦的思想异常丰富且具有无限的延展性。然而,不论思想如何高蹈,他坚信成为一个纯真的“人”比一切都重要。

目录

序言 经过思考的生活是值得过的 1

原序 1

文化与价值 1

附录 路德维希·维特根斯坦大事年表 165

路德维希·维特根斯坦部分著作简介 172

后记 维特根斯坦的思想星空 175

精彩书摘

你所取得的成就对于他人来说,永远不会比对于你自己的意义更大。

无论那种成就价值几何,那都是他们应该给予你的报酬。

犹太人那里物质上算是不毛之地,可是在那些干枯僵硬的石层下面,却流淌着生动的、充满智慧的溪流。

格里尔伯尔策尔说:“游走在庞大的物体之间和广阔的地方,那是非常容易的;而想要抓住眼前细小的、转瞬即逝的东西,却是难上加难……”

如果我们根本没有听说过耶稣,那会是怎样的情形呢?

我们会如同身处黑暗中那样感到孤独吗?

我们会像孩子那样,知道房间里有人陪伴自己,从而摆脱那种孤独的感觉吗?

宗教的狂热源于非宗教的狂热。

我看着科西嘉强盗的照片时,脑海里想到一个问题:他们的脸极为僵硬,而我的脸则很柔软。正因为那样的坚硬,甚至基督都无法给他们打上明确的标记。强盗的面容显得坚硬如石,凶残无比,然而,他们与我们相比较,并没有距离善良的生活更加遥远,我们不过是在生活的不同层面上得到了拯救而已。

——节选自《文化与价值》

……

前言/序言

用户评价

这本书给我的最大震撼,在于它对传统形而上学观念的彻底颠覆。以往阅读哲学著作,总觉得要面对一堆宏大叙事和永恒真理的追寻,但这本书却将焦点拉回到具体、琐碎、甚至日常的“生活形式”上。它强调的不是那个高高在上的“本质”,而是嵌入在具体情境中的“用法”。这种视角上的巨大转变,使得原本晦涩难懂的哲学议题变得鲜活可感。我特别喜欢作者在处理那些看似无解的哲学难题时所展现出的那种冷静而富有同理心的态度。他不是急于给出最终答案,而是引导读者去体验问题本身是如何产生的——往往是因为我们误用了语言的规则。整本书读下来,像经历了一场深刻的“思想洗涤”,那些曾经困扰我很久的关于意义、关于知识的根本性疑问,似乎都找到了一个更接地气的安放之处。它不是在教你“应该”相信什么,而是在训练你“如何”去清晰地思考。

评分这本书的哲学探讨真是令人耳目一新,尤其是它对语言在人类经验中作用的剖析。作者并没有将语言仅仅视为沟通的工具,而是深入挖掘了它如何构建我们的现实世界观,以及在这一过程中潜藏的种种误解和困境。读起来让人不由得思考,我们日常所用的词汇,它们究竟是如何被赋予意义的?那种感觉就像是突然被拉出了熟悉的语言迷宫,站在一个全新的角度审视着一切。特别是书中关于“家族相似性”的阐述,它巧妙地解构了我们习惯于用僵硬定义来框定事物的倾向,转而关注事物之间流动的、非线性的联系。这不仅仅是理论上的游戏,它实实在在地改变了我看待日常交流的方式,让我意识到,许多冲突可能源于我们对“相同”和“不同”的理解差异,而非意图的恶意。这本书的语言风格既有学术的严谨,又不失一种引人入胜的叙事张力,让人在阅读中不断被新的洞见所激发,仿佛跟随一位经验丰富的向导,穿梭于复杂的思想丛林之中。

评分读完这本书,我感觉自己对“理解”这个概念有了全新的认识。过去总以为理解就是掌握了某个清晰、明确的定义,但作者在这本书中展示了理解的复杂性和动态性。它不是一个静止的状态,而是一个持续的、在互动中生成的过程。书中对“遵循规则”的讨论尤其精彩,它揭示了规则本身并不是独立存在的先验实体,而是通过社群的实践和共识被不断地确立和维系的。这种观点对认识论产生了巨大的冲击——如果真理和意义都依赖于我们共同参与的游戏,那么我们如何才能确定自己没有在“误解”?然而,作者的处理方式并非导向虚无主义,而是导向一种更谦逊、更具责任感的交流态度。整本书的论证过程严密却不冰冷,它充满了对人类局限性的深刻洞察,同时又饱含着一种近乎诗意的、对清晰表达的向往。每一次翻阅,都能从中汲取出新的味道。

评分这本书的魅力,在于它能够将最艰深的哲学问题,通过最简洁、最生活化的例子呈现出来。我特别欣赏作者在阐释那些抽象概念时所采用的“类比”和“思想实验”,它们如同精准的手术刀,剖开了我们思维中那些不易察觉的死结。比如,书中对“心灵内在性”的探讨,彻底打碎了我以往那种认为思想是某种独立于身体和语言的“秘密剧场”的观念。这种去中心化、去神秘化的处理方式,极大地解放了我的思维,让我意识到,很多我们认为只有哲学家才能触及的领域,其实就隐藏在我们日常的眼神交流和手势之中。这本书的阅读体验是渐进式的,它要求你放下预设,耐心地跟随作者的步调,去观察语言是如何工作的,而不是急于去评判它应该如何工作。它教会我的,与其说是知识,不如说是一种观察世界的新“技艺”。

评分这本书的结构处理得非常巧妙,它没有采用传统哲学著作那种线性的论证推进,反而更像是一系列相互关联的“思想片段”的组合,每一段都有其独立的光芒,但将它们放在一起阅读时,又能感受到一种强大的内在张力在牵引着整体。阅读过程更像是一种“体验”,而非纯粹的知识吸收。我发现自己常常需要停下来,反复咀嚼某些句子,思考它们在不同语境下的张力。这种阅读体验非常独特,它要求读者也积极地参与到意义的构建中去,而不是被动地接受既定结论。对我而言,它挑战了许多我根深蒂固的认知习惯,比如对逻辑一致性的过分执着,以及对“内在世界”的神秘化处理。作者似乎在提醒我们,许多被我们视为“深刻”的思考,可能仅仅是脱离了实际应用语境的“语言游戏”。这种对日常化、实践性的回归,是这本书最宝贵的馈赠之一。

评分不错~了解中,看智者之书

评分很好很不错。很新。很薄。

评分很好的一本书,学生时期就看过这本书的一些字句,有所感悟

评分经过思考的人生,是值得过的!

评分好好好好好好好好好好好好

评分有一丢丢瑕疵( ̄へ ̄)( ̄へ ̄)但是书还是很好的

评分很喜欢这类的书籍

评分还没打开 包装不错 很喜欢

评分帮别人买的~应该不错的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![权力源自地位:北京大学、知识分子与中国政治文化,1898-1929 [The Power of Position] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11802707/5642f036N228289f1.jpg)