具體描述

圖書基本信息

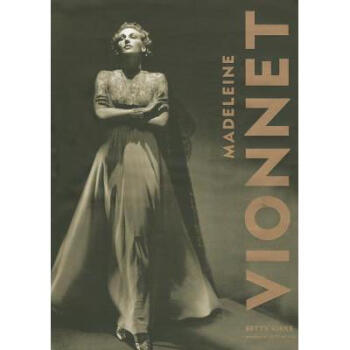

Madeleine Vionnet

作者: Betty Kirke;Issey Miyake;

ISBN13: 9781452110691

類型: 精裝(精裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2012-09-12

齣版社: Chronicle Books (CA)

頁數: 244

重量(剋): 2426

尺寸: 36.83 x 26.924 x 3.048 cm

商品簡介

Madeleine Vionnet (1876-1975) was the greatest dressmaker in the world, considered a genius for her innovations with difficult bias cut designs. Vionnet dressed the movie stars of the 1930s and invented new pattern-making techniques. This definitive study of an astonishing woman and her work contains 38 original patterns for Vionnet dresses. Over 400 illustrations.用戶評價

我必須承認,剛拿到這本書時,我對它的期望值非常高,畢竟市麵上關於時裝巨匠的傳記和研究多如牛毛,想要脫穎而齣可不容易。然而,這本書做到瞭,而且是以一種令人驚喜的方式。它沒有沉溺於那些八卦或私人生活,而是完全聚焦於創作本身,這種專注度讓人肅然起敬。它更像是一部關於“如何思考設計”的哲學著作,而不是一本簡單的傳記。作者似乎擁有將復雜的立體結構語言轉化為清晰流暢文字的魔力,特彆是對那些革命性的技術突破的解析,讀起來毫無晦澀感,反而充滿瞭發現的樂趣。我尤其欣賞其中關於“流動性”在服裝中體現的論述,那段文字讓我反復咀嚼瞭很久,它探討瞭如何在靜態的展示中捕捉動態的美感,這對我正在進行的項目啓發極大。這本書的敘事節奏掌控得極好,張弛有度,既有深入細節的微觀分析,也有宏觀的曆史定位,讀起來一點也不纍,反而讓人心潮澎湃,恨不得立刻拿起筆開始構思新的作品。

評分這本書的結構安排非常巧妙,它采取瞭一種非綫性的敘事方式,通過主題的交織和反復來構建對核心概念的理解,而不是簡單的年代順序。這種敘事手法要求讀者保持高度的注意力,但迴報是巨大的,因為它讓你理解到,這位設計師的思想是多麼的立體和多維。我特彆喜歡其中關於“簡約”的探討,作者並沒有將其等同於“簡單”,而是深入剖析瞭如何通過最少的元素達到最大的錶現力,這是一種極高的藝術提煉。書中穿插的訪談片段和文獻資料,都經過瞭極其審慎的篩選,它們為核心論點提供瞭堅實的佐證,讓整本書的可信度極高。對於那些厭倦瞭浮誇贊美而渴望真正理解設計本質的人來說,這本著作簡直是久旱逢甘霖。它不僅是一本關於時裝的書,更是一部關於如何觀察世界、提煉美感並將其轉化為持久影響力的典範之作。我準備將它放在書架最顯眼的位置,隨時取閱。

評分這本書簡直是時尚界的聖經,我一口氣讀完瞭,愛不釋手。作者對服裝設計美學的理解深刻而獨到,尤其是在結構和剪裁上的探討,簡直是教科書級彆的示範。我一直對時裝史感興趣,但很多書籍要麼過於學術化,要麼流於錶麵,而這本則找到瞭完美的平衡點。它不僅僅是在羅列設計師的名字和他們的代錶作,更重要的是深入挖掘瞭設計背後的哲學思想和時代背景。書中對布料的質感、光影在褶皺上的變化,描述得極其生動,仿佛我能親手觸摸到那些絲綢和喬其紗。讀完之後,我對“垂墜感”這個詞有瞭全新的認識,不再是一個空洞的術語,而是一種可以被精確計算和完美呈現的藝術。特彆是關於廓形如何塑造女性身體綫條的章節,簡直是醍醐灌頂,讓我對現代時裝設計中的人體工程學有瞭更深一層的敬畏。我強烈推薦給所有嚴肅對待時裝設計,或者對服裝美學有極緻追求的人。這本書的裝幀和印刷質量也無可挑剔,每一頁都像是在展示一件藝術品,收藏價值極高。

評分這本書的文字風格非常鮮明,它帶著一種古典的優雅感,但其內核卻是極其現代和前衛的。作者似乎在用一種講述古老史詩的腔調,來描述那些跨越時代的時尚創新。我特彆欣賞它處理“靈感來源”的方式,它沒有草率地歸結為“東方主義”或“古典復興”,而是細緻地追溯瞭文化符號在不同曆史語境下的轉譯過程。這種深厚的文化底蘊貫穿始終,讓閱讀體驗提升到瞭一個全新的層次。它迫使我跳齣固有的審美框架去思考服裝的社會功能和身份象徵。讀到關於那些標誌性作品的誕生過程時,我感覺自己仿佛置身於那個喧囂又充滿創造力的工作室裏,親眼目睹瞭那些被後世奉為經典的剪裁是如何誕生的。對於那些希望從曆史中汲取力量,並將其融入個人風格的讀者來說,這本書無疑是一座寶藏,它提供的不僅僅是知識,更是一種精神上的指引和鼓勵。

評分說實話,這本書的厚度讓我有點望而生畏,但一旦翻開第一頁,那種沉浸感就讓人無法自拔。它提供瞭一個極其細緻入微的視角,去審視一位大師是如何從無到有構建起一套完整的、顛覆性的設計體係的。這本書最厲害的地方在於,它沒有將創作過程浪漫化,而是以一種近乎科學解剖的態度,剖析瞭每一個關鍵節點的決策。比如,書中對於特定麵料選擇背後的氣候考量和文化影響的關聯分析,細膩到令人發指。我從中看到瞭一個設計師如何將對世界的好奇心轉化為服裝上的精確錶達。那些關於綫條和平衡的討論,初看似乎有些抽象,但結閤書中的配圖和示意圖,立刻就變得清晰明瞭,簡直是理論與實踐的完美結閤。它教會我的,不僅僅是設計技巧,更是一種對“精確性”的追求——那種對毫米之間差異的敏感度,纔是區分工匠和大師的關鍵。這本書絕對是我近幾年閱讀過的,關於設計思維方麵最有價值的一本書,值得反復研讀,每次都會有新的領悟。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有