具体描述

内容简介

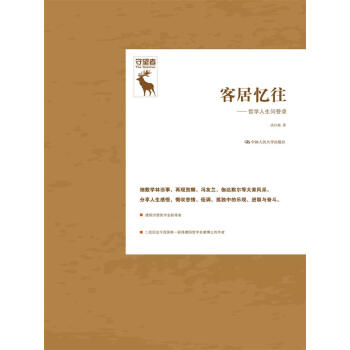

本书系洪汉鼎先生以答学生问的形式而写的学术自述性文字,全书共分为三个部分。第一部分是作者个人从年少时代至今的种种经历,包括无锡辅仁中学、北京大学求学、反右斗争中误划为右派、“文化大革命”中发配至大西北、改革开放后重回北京、德国进修深造、台湾十余年讲学等,整个经历充满悲欢离合,是幸与不幸、祸与福的交集;第二部分作者透过个人经历回忆了我国哲学界上世纪90年代之前的情况,其中有师门的作风、师友的关系、文人的特性、国际的交往,以及作者个人的哲学观点,不乏一些不为人知的哲坛趣事;第三部分是作者过去所写的回忆冯友兰、贺麟、洪谦、苗力田诸老师,以及拜访伽达默尔的文章的汇集。作者简介

洪汉鼎,生于1938年,我国著名斯宾诺莎哲学、当代德国哲学和诠释学专家,现为北京市社会科学院哲学研究所研究员,山东大学中国诠释学研究中心名誉主任,杜塞尔多夫大学哲学院客座教授,成功大学文学院客座讲座教授。20世纪50年代在北京大学受教于贺麟教授和洪谦教授,70年代末在中国社会科学院哲学所担任贺麟教授助手,1992年被评为享受国务院政府特殊津贴专家,2001年后在台湾多所大学任教。德文专著有《斯宾诺莎与德国哲学》、《中国哲学基础》、《中国哲学辞典》(三卷本,中德文对照),中文专著有《斯宾诺莎哲学研究》、《诠释学——它的历史和当代发展》、《重新回到现象学的原点》、《当代西方哲学两大思潮》(上、下册)等,译著有《真理与方法》、《批评的西方哲学史》、《知识论导论》、《诠释学真理?》等。目录

目录第一部苦难与奋斗

第一讲家庭和中学时代

第二讲北大记事

第三讲反右斗争

第四讲陕西十五春秋

第五讲重回北京

第六讲德国之行

第七讲台湾讲学

第二部哲坛与问学

第一讲贺门子弟

第二讲学问经世

第三讲格义与诠释

第四讲中西诠释比较

第五讲哲学建构

第六讲学术事业与期望

第三部附录

春蚕到死丝方尽——记冯友兰老师

贺师与斯宾诺莎

回忆洪谦教授

我和苗公的斯宾诺莎缘

我和商务印书馆

我和维特根斯坦

世纪哲人寄望东方——伽达默尔访问记

学生访记——2013年上学期末我们访问了洪汉鼎老师

精彩书摘

自序自1999年开始,大略11年间,我在台湾先后任教于中正、佛光、世新、成功和“中央”诸大学。2013年上半年是我在台湾任教的最后一个学期,在我离开台湾杏坛前两个月,台湾“中央大学”和台湾师范大学的关启匡、陈嘉骏和林柏宏诸博士生要对我进行专访,同时参加的还有世新大学的王立业、李玉馨,台湾“中央大学”的李哲欣、谭宇权和政治大学的李彦仪。为了不辜负同学们的期望和盛情,我在此两个月与他们作了共十余次访谈。本书就是这些访谈的结晶。

我一生的命运是坎坷不平坦的。1938年出生在日本侵略铁蹄的炮火声中,襁褓中的我就和家人逃难到贵阳。抗日战争胜利后,虽然回到了南京,但不久国内战争爆发。当国民政府逃往台湾时,我随家迁到江苏无锡。1951年进入无锡市辅仁中学读书,这是我一生中最美好的时代,我纵身到知识的海洋中学泳,此期间,也引发了我投身于哲学事业的兴趣和志向。

1956年夏,考入北京大学哲学系,师从贺麟教授、洪谦教授和冯友兰教授,研习西方哲学和中国哲学,美好的前程似乎翘然已待。然天有不测风云,正当我开始以旺盛的精力和高度的热忱投入哲学研究时,非同寻常的人生苦难悄然降临。偏重于西方哲学的学习在当时竟然不可思议地成为无视马列主义学习的罪行。年方19岁的我不久就被打成右派,而且还被迫暂时离开北大去门头沟区斋堂劳动。在斋堂艰辛的劳动中,我经历了生与死的考验,斯宾诺莎的教导“自由的人绝少想到死,他的智慧,不是死的默念,而是生的沉思”,有力地支撑了我继续研究和生活。

1960年,右派帽子得以摘去,复回北大哲学系继续学业。然而,摘帽右派并不等于不是右派,我仍在相当程度上遭受监督、疏离和歧视,以至于在1963年毕业之际,在已经唯一地通过从英国回来的中国科学院哲学所温锡增先生的研究生英文哲学甄选的情况下,仍然由于右派身份而被科学院哲学社会科学学部拒绝录取。最后,我被分配到陕西省咸阳专区永寿县工会,承担职工业余教育工作。

在大西北黄土高原这片土地上,我整整生活了15个春秋,并先后经历了“四清”、大批判、“文化大革命”种种政治劫难,工作也从学校到农村、工厂,甚至当过采购员。不过,这一切都阻挡不了我的治学热情,这一时期也可以说是我的哲学沉思最为可贵的时期。在苦涩而沉重的生活体验中,我深刻地领悟到了哲学与人生、哲学沉思与德性培养的根本联系。这种领悟在某种意义上也正与我多年钻研的斯宾诺莎哲学的精髓交相辉映。恰恰也是在此期间,我完成了一生的主要著作《斯宾诺莎哲学研究》近百万字的初稿。

1978年,伴随着“文革”结束和改革开放,我的政治生命和学术生命迎来了重大转折。我在该年顺利地考进了中国社会科学院研究生院,并以不到9个月的修读时间完成了全部学业,成为全国第一个提前毕业的研究生,并担任了贺麟教授的助手。这可以说是自己哲学生命最旺盛时期的一个开端。除了帮助贺师整理文稿外,我还勤力撰述了大量有关斯宾诺莎哲学的文章,为已经酝酿了30余年的《斯宾诺莎哲学研究》的出版作最后准备。

但是,正如有人说的,这种提前毕业于我并不是福而是祸。正当我准备在哲学上发展自己的美好前程时,不知什么原因,我不得不离开中国社会科学院哲学所。1981年,我被分配至北京市社会科学院。这是政府研究机关,主要为政府政策服务,它没有研究生院。在这里,我不仅失去了很多学术资源和条件,而且更重要的,也是自己感到最大不幸的,是没有培养自己的学生。

不过,这一切并未阻碍我继续研究哲学的决心和毅力。1983年,我获得德国洪堡基金会资助,赴德进修两年。重点研究的课题是斯宾诺莎对德国古典哲学的影响,最终成果以《斯宾诺莎与德国古典哲学》(德文)在德国出版。其间还与德国教授L�盙eldsetzer合作编写了中德对照本《中国哲学辞典》(三卷)。由于对中德哲学交流作出贡献,我于1984年10月受到时任德国总统卡斯顿斯的接见;1991年荣获德国杜塞尔多夫大学哲学名誉博士头衔,这是德国二战后授予中国学人的唯一一个哲学名誉博士;1992年又获得国务院认定,享受国务院政府特殊津贴。

德国的学术深造使我在此后30年以传介和发展诠释学为核心。1990年后,我多次赴德国、我国香港等地讲学。2000年退休后,赴台湾地区各大学讲学十余年。1994年,我的代表作《斯宾诺莎哲学研究》(1993,人民出版社)获北京市第三届哲学社会科学优秀成果一等奖。1996年,我的译著《真理与方法》获北京市第四届哲学社会科学优秀成果一等奖。

在学术上我是很低调的学者,没有像别人那样要创造什么新体系和新思想,而是走了一条艰辛地传介和重构当代主要哲学倾向的路子。台湾学生曾问我,到这个年龄我对于自己的哲学自我评价是什么,我认为,首先要说明的是,我走的哲学之路不是纯粹创造性的路,如有些人自认为的那样,而是重构过去哲学之路;但这一重构又不是原原本本地重蹈过去哲学的老路,而是希望通过解释过去哲学提出一种创新之路,也就是重新回复过去而创新。这一进路就是我所理解的诠释学之路,我认为这是我们许多哲学家所走的路。孔子说述而不作,就是指解释而不创造,创造是圣人的事,我们作为人只能够解释。当然,这种解释也不是纯粹的复古守旧,而是一种新时期的创造行为。

有人曾以“事件型文人”和“作品型文人”来描述当今一些文人,说“为数不多的事件型文人,总能以自己弄潮儿的天赋,占据舆论制高点,遂使那些埋头写作、性格内敛的作品型文人日趋门庭冷落”。当然,后者原本就为数寥寥,更不用说,这里所说的作品是指可以称得上真正作品的,而不是指那些哗众取宠,毫无独立见识的东西,后者在今天的书摊上比比皆是。如果作品是指真正称得上作品的作品,那么我自认为自己就是这种作品型的文人,而不是那种弄潮儿的事件型的文人。在这里我想起友人李幼蒸先生对利科哲学所作的评价:利科的重要性,不在于其完成了什么理论体系(如果这样,他也许就不那么重要了),而在于他努力智慧和诚实地将时代各种相互分歧或对立的认识论张力关系勇聚一身,并企图对其加以探索和协调。可能利科这一方向正是我的方向。在我的哲学生涯中,我始终注意当代西方哲学与西方哲学史、欧陆理性论哲学与英国经验论哲学、现象学与分析哲学、现象学与诠释学、本体论与知识论的综合。

当然,我的一生是充满不幸和挫折,以致非常艰苦的一生,我始终处于一种孤独的境遇中。正如伽达默尔所说,孤独是一种受伤害的形式,说某人感到孤独,就等于说某人已经受到伤害,但是,也正如伽达默尔所说,这种孤独只是单独的一个方面,即它脱离朋友,被朋友圈遗弃;可是如果从人在社会中的自我异化来看,单独又是一个哲学家所走的路。伽达默尔曾说,海德堡的“哲学家之路”并不是因哲学教授而命名,而是那些具有历史感的单独之人经常散步的道路。哲学家想借此同以往的时代取得一种内在的联系,自由而独立地思考,寻求自然的内在精神。歌德曾说“谁曾经历过单独,啊,他就将一个人生活”。单独对于人的灵魂有一种魅力,它几乎能唤醒一种醉意,使人神往。黑格尔曾说,并不是主人,而是奴隶才具有真正的自我意识,这并不是因为奴隶把主人置于享受的锁链之中,而是因为与依赖于奴隶服从的主人相比,奴隶总是具有更高的自我意识,亦即具有对自己的能力的意识,他在劳动能力中发现了自己的意义。

悲情、低调和孤独,这是我的基本特征,但也不完全就是我的唯一特征。在此坎坷不平的人生道路上,我同样有乐观、进取和奋斗。我经常以斯宾诺莎和费希特作为自己人生道路上的榜样。斯宾诺莎沉着而冷静地面对苦难,不悲天悯人、自暴自弃;而费希特则始终激情而乐观地投入生活,坚强不屈、勇往直前。把他们两者结合在一起体现了静与动、阴与阳、柔与刚的完美结合,如此,在人生幸与不幸、顺与逆的过程中就可永远立于不败之地。

幸喜老天对人是公平的,尽管我很长时间内受到不幸的遭遇,但老天给了我一个较好的身体,使我在此耄耋之年还能著述和讲课。

本访谈录分三个部分,第一部分是关于我个人从中学时代到现在的种种经历,幸与不幸的交集;第二部分是我的老师的情况以及我对哲坛的一些看法;第三部分是我过去所写的回忆文章的汇集。

访谈录不同于回忆录,回忆录可能按历史时间的顺序和个人事件的次序进行撰写,而访谈录却是按照访谈人的提问进行回答,因而文字的组织可能有些纷乱,时间也可能会倒错。尽管我在最后审稿时作了较大的修改,疏漏可能仍然存在。另外,所谈的事件主要是从我个人的体认和理解出发,有些可能有误,在此再次恳请同仁批评指正。

本书中的注释大多为陈嘉骏博士所加,在此表示感谢。本访谈录在最后修订过程中,得到了干春松、唐文明诸教授以及中国人民大学出版社学术出版中心杨宗元主任的全力支持,在此表示衷心的谢意。

洪汉鼎

丙申年春节修订于北京怡斋

前言/序言

用户评价

我是一个喜欢探究事物本质的人,但往往在现实的洪流中,难以找到属于自己的清晰脉络。《守望者·客居忆往》恰恰满足了这种需求。它并非提供一套僵化的理论体系,而是像一位经验丰富的向导,带领读者穿梭于人生的各种复杂境地,用一种更加宏观和深刻的视角去审视我们所处的世界。书中的每一个“问答”,都像是一次精妙的哲学实验,通过对话的形式,层层剥茧,直抵核心。我尤其欣赏作者在面对一些经典哲学难题时,所展现出的开放性和包容性,他鼓励读者独立思考,而不是简单地接受结论。读这本书,我感觉自己像是在一个巨大的思想实验室里,亲身参与了各种观念的碰撞和生成。它帮助我重新审视了许多习以为常的观念,也让我对人生的复杂性有了更深的理解。这是一种潜移默化的改变,让我变得更加清醒,也更加有勇气去面对未知的挑战。

评分初次翻开《守望者·客居忆往》,我以为会是一本枯燥的哲学理论堆砌,但很快就被作者独特的叙事方式所吸引。他没有采用学院派的严谨论证,而是将深邃的哲学思考融入到一个个生活化的场景和对话中,仿佛我们在与一位老友促膝长谈,分享着对人生的体悟。这种“问答录”的形式,让原本抽象的概念变得生动具体,充满了人情味。每一次的提问,都像是我自己内心深处那些难以言说的困惑的具象化;而每一次的回答,都像是一束温暖的光,穿透了我思维的迷雾。书里探讨的关于孤独、存在、意义、道德等话题,都不是那种标准答案式的说教,而是充满了辩证的思考和多维度的解读。我常常在读完一段后,会陷入沉思,回想自己的经历,对比作者的观点,然后发现自己对很多事情的看法似乎都因此而发生了微妙的变化。它让我意识到,哲学并非遥不可及,而是渗透在我们日常生活的点滴之中,等待我们去发掘和体味。

评分这本书带给我的,与其说是一种知识的获得,不如说是一种精神的洗礼。作者的视角非常独特,他似乎总能从平凡的生活琐事中提炼出非凡的哲理,让你在阅读的时候,时不时会发出“原来是这样”的感叹。他的语言风格既有学者般的深刻洞察,又不失普通人的温情与共情。在很多章节,我都能感受到他字里行间流露出的对人类命运的关怀,以及对生命脆弱而又宝贵的珍视。阅读过程中,我发现自己不再被动接受信息,而是积极地参与到作者的思想构建中,时不时地在脑海里与他进行思想的碰撞。很多关于“我是谁”、“我为何在此”、“我该走向何方”的终极问题,都在他的笔下得到了富有启发性的回应。这本书就像是一场心灵的旅行,让我暂时告别了尘世的喧嚣,沉浸在对生命本源的探索之中,从而获得了一种前所未有的平静和力量。

评分这本书的封面就散发着一种沉静而引人深思的气质,像是午后阳光洒在泛黄的古籍上。我一直对那种能够触及灵魂深处、解答人生困惑的文字充满好奇,而《守望者·客居忆往》恰恰满足了我这种渴望。读这本书,感觉就像是遇到了一位饱经风霜的智者,他没有刻意卖弄学识,而是用一种娓娓道来的方式,分享他对生命、存在、价值等等宏大命题的独到见解。他的文字并不艰涩,反而充满了诗意和哲思的火花,仿佛在平静的水面上投下一颗石子,激起层层涟漪,让人在回味中不断拓展自己的思维边界。我尤其喜欢他对于“客居”这一概念的阐释,那种身处异乡、却又能以超然的视角审视世界和自身的态度,让我深有共鸣。很多时候,我们都觉得自己是某个地方的“主人”,却忽略了生命本身就是一场永不停歇的“客居”。这本书就像一面镜子,照出了我内心深处的迷茫,也点亮了通往更深刻理解的道路。它不是一本能让你立刻获得答案的书,而是会引导你开始提问,并鼓励你去寻找属于自己的答案。

评分拿到《守望者·客居忆往》这本书,第一眼就被其书名所吸引,它唤起了一种淡淡的乡愁和对过往岁月的追忆。阅读过程中,我发现它不仅仅是一本关于“往事”的书,更是一本关于“当下”和“未来”的书。作者以一种非常接地气的方式,将那些抽象的哲学概念,比如自由、责任、幸福、苦难等,融入到对个人经历和人生际遇的叙述中。他的文字有一种独特的魅力,既有哲人的睿智,又不乏艺术家的细腻。读到某些段落时,我甚至会为之动容,仿佛看到了自己曾经走过的路,也看到了那些被自己忽略或遗忘的情感。这本书给我的感觉,就像是在一个安静的角落,听一位长者讲述他的人生故事,而这些故事中蕴含的哲理,却能瞬间点醒我们,让我们重新认识自己,认识世界。它让我明白,真正的智慧,往往藏在最平凡的生活之中。

评分谢谢京东下次还可以合作。金朝是一个很有作为的王朝。是金朝,第一次提出了“中华一统”的口号,主张中华一统,民族平等,不分夷夏,突破了汉人正统观,颠覆了华夷正闰观,打破了长城的界限,对统一的各民族平等的大中华民族的形成起到了开创性的作用;是金朝,底定了中国北方的疆域,对于确定后来以至现在中国北方的版图起到了奠基性作用;是金朝,开辟了北京作为中国首都的历史;是金朝,促进了民族大融合,加速了大中华民族的形成和中华民族文化的整合;是金朝,促进了北方经济的发展。总之,金朝对中华民族的融合和发展作出了不可磨灭的、重大的、特殊的历史贡献。

评分不错,物美价廉,还给送到家

评分人文经典,学术权威,精品值得收藏。

评分好

评分帮人买,挣点钱

评分挺好的!

评分人文经典,学术权威,精品值得收藏。

评分挺好的!

评分人文經典,學術專著,值得一看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![把一个产品做到极致:福特自传 [My Life and Work: An Autobiography of Henry Ford] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11995151/58184749Nc2dd0d3c.jpg)

![【中商原版】[港版]谭咏麟走过的银河岁月/蘇美智/香港三聯/ 新書自傳記 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1405141149/5aa77968Nbfce590d.jpg)