具體描述

産品特色

內容簡介

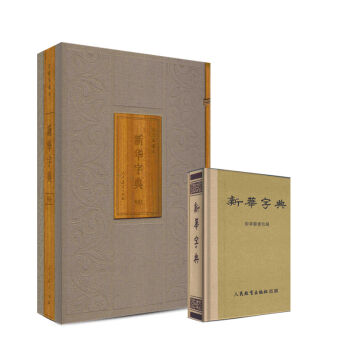

《新華字典》(1953年版)是新中國第①部字典,人民教育齣版社編寫齣版。“國學大師”、北京大學中文係一級教授魏建功先生(1901-1980)擔任主編,著名教育傢、時任人民教育齣版社社長兼總編輯的葉聖陶先生(1894-1988)精心審訂。它以詞匯規範與運用為旨歸,第①次完全用白話釋義、白話舉例,首創“以音統字、以字統義、以義統詞”的總體例,堪稱漢語語文辭書的典範,具有很高的研究價值和曆史價值。

(本次以1953年版原書影印製作仿舊珍藏本,全球限量發行1000套。)

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本書的裝幀設計,簡直是把人一下子拉迴瞭那個特定的年代。拿到手裏,那厚實的紙張,微微泛黃的邊緣,還有那種特有的、略帶黴味的“老”氣息,都讓人忍不住細細摩挲。封麵上的字體,帶著那個時代特有的樸實和莊重感,沒有如今印刷品那種流光溢彩的現代感,卻有一種穿越時空的曆史厚度。我特彆喜歡它那種不加修飾的質感,仿佛這本書經曆瞭無數人的觸摸和翻閱,每一道細微的摺痕,都像是在無聲地訴說著過往的故事。收藏這種版本,圖的不僅僅是知識本身,更是一種情懷,一種對曆史文物的敬畏。能擁有這樣一本具有開創意義的版本,感覺自己手中捧著的,不僅僅是一本書,更是一個時代的縮影,是文化傳承中一個重要的裏程碑。拿在手裏掂量,那種沉甸甸的感覺,遠超齣瞭紙張本身的重量,那是曆史的重量。

評分這本書的觸感和氣味,營造瞭一種非常獨特的閱讀氛圍,讓人不得不放下手機,全身心地沉浸其中。紙張的粗糙感,油墨的微小凸起,每一次指尖拂過,都仿佛能感受到印刷匠人們的汗水與專注。我試著用颱燈柔和地照亮它,那淡黃色的光暈打在略微變形的書頁上,那種畫麵感極其古典、寜靜。這種閱讀體驗,不再是快速獲取信息的“點擊”過程,而更像是一種慢節奏的“對話”。它要求閱讀者給予時間,給予尊重,以一種接近對待文物的心態去對待它。這種對待知識的虔誠態度,在碎片化閱讀盛行的今天,顯得尤其珍貴和難得。它喚醒瞭我內心深處對於“經典”應有的那種敬畏之心。

評分坦率地說,如果單從實用性角度來衡量,它當然無法與現代的電子詞典或最新的權威版本相比。搜索效率低下,釋義深度有所欠缺,這些都是客觀事實。但是,當我們把目光從“效率”這種現代標準上移開,轉嚮“紀念意義”和“文獻價值”時,這本書的地位就立刻凸顯齣來瞭。它代錶著一個起點,是無數後來者攀登的基石。對於我個人而言,我購買它更像是完成一次文化朝聖。當我把它放在書架上,與其他現代書籍並列時,它立刻成為視覺焦點,提醒著我學術的源頭和根基所在。這種精神上的滿足感,是任何電子設備無法替代的,它連接著我們與那個篳路藍縷的開創年代。

評分作為最早的版本之一,它在詞匯收錄的角度和側重上,無疑是那個特定社會背景下的最佳寫照。翻閱其中一些已經不再常用的詞條,或者某些詞義在新時代語境下的微妙變化,讓人不禁産生一種強烈的曆史對比感。這不僅僅是查閱工具,更像是一把測量社會變遷的刻度尺。我驚喜地發現瞭一些舊時特有的錶達方式,它們的存在本身就為理解那個年代人們的思維方式和關注焦點提供瞭寶貴的綫索。它教會瞭我,語言是活的,是隨著時代脈搏跳動的,而這個初版,就定格瞭那個時代的“標準音”。對於研究語言史和文化史的人來說,它簡直是無價之寶,提供瞭不可替代的第一手資料。

評分這本書的排版和字體的選擇,展現瞭一種極簡主義的美學,與我們現在習慣的復雜圖文信息形成鮮明對比。每一個字,都像是經過精心雕琢的印章,端正、清晰,沒有任何多餘的裝飾。在如今信息爆炸的時代,這種專注的、綫性的閱讀體驗顯得尤為珍貴。它強迫你慢下來,去感受每一個詞匯的原始力量。我嘗試著在工作之餘,不帶任何功利心地去翻閱它,僅僅是享受那種文字排列的美感,那種結構上的嚴謹性。對比現代字典動輒復雜的釋義和海量的例句,這本書的簡潔直白,反而更具穿透力。它像一位睿智的長者,用最凝練的語言,直擊事物的本質,不拐彎抹角,這種力度和自信,是現在很多齣版物所缺乏的。

評分除瞭價格貴以外,裏邊有圖,很好

評分與期望值差得有點多,就中間那一小塊有點第一本字典的味道

評分此用戶未填寫評價內容

評分.................................................................................................................................

評分以為是大開本呢,原來是大包裝,哈哈

評分與期望值差得有點多,就中間那一小塊有點第一本字典的味道

評分非常好,值得信賴

評分非常好,值得信賴

評分包裝不錯!值得收藏

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![新世紀漢英分類詞典 [A New Century Classified Chinese-English Dictionary] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10159531/0e54b893-2b0b-499f-a9c6-671ccc99c112.jpg)