具体描述

内容简介

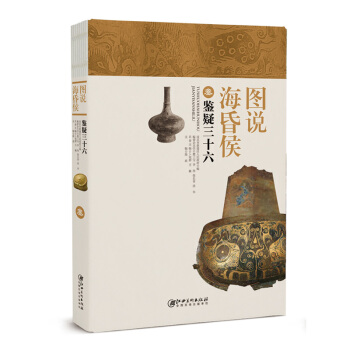

3卷本《图说海昏侯》丛书由“刘贺其人”“刘贺其墓”“鉴疑三十六”3卷组成。介绍了2015年中国考古十大发现之一的南昌西汉海昏侯墓的重大考古价值,昌邑王、汉废帝、海昏侯聚一身的刘贺其人,与海昏侯、海昏侯墓相关的三十六个问题的答疑三个方面。

用户评价

这本书的叙事节奏把握得相当到位,读起来完全没有那种传统学术著作的枯燥感。作者巧妙地将晦涩的考古发掘报告融入到引人入胜的故事线中。当描述到某些关键文物出土时的情景,那种紧张感和历史的厚重感是扑面而来的。特别是针对一些疑难问题进行“鉴疑”时,作者经常会引用一些出土文书的原文片段,然后进行细致的解读,这种将一手资料与解读并置的方式,极大地增强了说服力。我发现自己很容易就被代入其中,仿佛亲眼见证了专家们如何从一堆泥土和残片中重构出一个帝王侯的真实生活面貌。这种叙事的高级之处在于,它既满足了我们对历史八卦的好奇心,又在不经意间灌输了严谨的学术方法论,让人在享受阅读乐趣的同时,思维也被潜移默化地训练了。

评分从专业的角度来看,这本书对于考古学爱好者来说,无疑是一份宝贵的参考资料。它对于墓葬形制、随葬品分类、礼器制度的探讨,都体现出极高的专业水准。我尤其留意了作者对于“三十六疑”中涉及到的礼制冲突点的论述,比如车马器与玉器等级的对应关系,以及侯爵身份在不同历史阶段的象征意义等。作者在引用相关典籍时,对古文的注释和白话的翻译都非常精准,避免了常见的望文生义的错误。对于那些希望深入了解西汉礼制和丧葬文化的读者,这本书提供的参照系是非常扎实和全面的。它不仅是对“海昏侯”这个个案的深入挖掘,更是对整个西汉贵族文化的一次侧面扫描,其学术价值绝对不容小觑,值得反复研读和对照查阅。

评分这本《图说海昏侯3:鉴疑三十六》的装帧设计着实吸引人,硬壳精装,纸张质感也属上乘,拿在手里沉甸甸的,让人有种庄重感。内页的排版布局疏密有致,图文并茂的呈现方式非常清晰,尤其是那些高清复刻的文物照片,细节处理得非常到位,即便是屏幕上难以分辨的铭文锈蚀痕迹,都能在这本书里看得真切。我特别欣赏作者在版式设计上对历史文献的尊重,既保持了考古报告的严谨性,又兼顾了普通读者对美学的追求。翻阅过程中,那些精美的插图和三维复原图,仿佛带领我穿越回了那个西汉的时代,亲身参与到海昏侯墓的发掘现场。光是欣赏这些精美的印刷品,就已经是一种享受了,这绝不是那种随随便便就能在书店里看到的快餐式读物,看得出出版方在制作上是下了大功夫的,对于注重阅读体验的书友来说,光是收藏价值就非常高了。

评分这本书最让我感到惊喜的一点,是它在保持学术深度的同时,成功地做到了面向大众的普及。那些复杂的年代学判断、器物断代分析,在作者的笔下,都被拆解成了易于理解的逻辑步骤,没有使用过多的行话术语,即便是一个对考古学一知半解的普通读者也能跟上思路。这得益于作者对材料的精妙筛选和组织能力。他知道什么时候该详细描述细节,什么时候该进行宏观的背景梳理,使得全书的节奏张弛有度,避免了信息过载带来的阅读疲劳。这种平衡艺术,在很多历史普及读物中是很难达到的——要么过于学术化而劝退读者,要么为了迎合大众而流于表面。这本书却找到了一个极佳的切入点,既尊重了知识的严肃性,又照顾到了读者的接受度,可以说是成功搭建了一座连接专业考古界和广大历史爱好者的桥梁。

评分读完第一部分,我最大的感受是作者那种抽丝剥茧的考据精神,简直令人佩服得五体投地。他不像某些历史普及读物那样急于给出结论,而是将大量的“为什么”和“如何判断”呈现在我们面前。比如关于墓主人身份的种种争议点,作者没有直接否定或肯定任何一种说法,而是将所有支持和反对的证据链条一一列出,分析其逻辑的合理性与局限性。这种“三十六疑”的提法非常巧妙,它充分调动了读者的好奇心和批判性思维。我感觉自己不是在被动接受知识,而是在与古代的史料和现代的考古学家进行一场跨越时空的对话,每一次推断的背后,都有扎实的文献支撑和考古学原理的支撑,让人读起来心服口服,同时又留下了进一步思考的空间。这种深入到细节深处的剖析,远比那些蜻蜓点水的介绍要来得过瘾和有价值。

评分此本系列书籍介绍了2015年中国考古十大发现之一的南昌西汉海昏侯墓的重大考古价值,昌邑王、汉废帝、海昏侯聚一身的刘贺其人,与海昏侯、海昏侯墓相关的三十六个问题的答疑三个方面。

评分不错

评分东西不错 送货上门速度快

评分不错

评分不错

评分不错

评分………………………………………………………

评分好好好好好好好好好好好好好

评分价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!价廉物美,质量上乘!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有