具体描述

内容简介

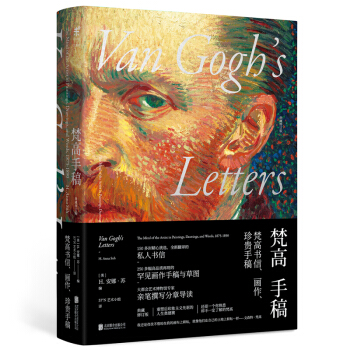

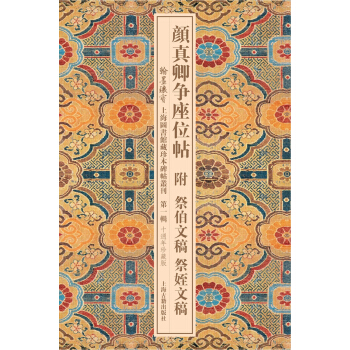

《争座位帖》,是颜真卿于唐广德间写与郭英乂的行草书书信稿,宋时摩勒上石。书法动有姿态,浑化入妙。此次影印上海图书馆藏本,为宋时精拓的关中本,经崇恩、李国松递藏,又有何绍基长篇诗跋。另附明《郁冈斋帖》摹刻《祭伯文稿》、《停云馆帖》摹刻《祭侄文稿》。

作者简介

上海图书馆是目前国内较大之图书馆之一,建于1952年7月,原址位于南京西路325号,后搬迁至淮海中路1555号。1996年12月20日,上海图书馆新馆正式对外开放,成为一个大型综合性研究型公共图书馆,跻身于世界十大图书馆之列。上海图书馆是世界上收藏中国古代碑帖数量较多、质量较高的机构之一,藏品超过20多万件。目录

颜真卿争座位帖颜真卿祭伯文稿

颜真卿祭侄文稿

用户评价

这部作品的笔触之细腻,简直让人沉醉。作者对人物内心世界的剖析,如同外科手术般精准而富有同情心。我尤其欣赏它对时代背景的勾勒,那种历史的厚重感扑面而来,仿佛真的能嗅到那个年代特有的气息。书中对某个核心冲突的处理,更是妙到毫巅,没有简单的对错之分,只有复杂人性的交织与挣扎。读完后,那种久久不能散去的回味,让我不得不重新审视自己对某些既定观点的看法。情节的推进如同抽丝剥茧,高潮迭起却又恰到好处地收束,留给读者广阔的想象空间。它不仅仅是一个故事,更像是一面镜子,映照出我们自身在面对抉择时的种种犹豫与挣扎。

评分装帧设计上,这本书简直是一件艺术品。那封面那种古朴却又不失现代感的纹理,第一次在书店看到就被深深吸引住了。内页的排版也十分讲究,字里行间留有的呼吸感,让阅读过程变成了一种享受,而非负担。我习惯于在安静的夜晚,泡上一杯热茶,伴着微弱的灯光,慢慢品味其中的每一句话。作者在叙事节奏上的拿捏,简直是大师级的。有时娓娓道来,如春日暖阳,将细节缓缓铺陈;有时又疾风骤雨,将情感推向极致,让人屏息凝神。这种张弛有度的叙事,极大地增强了作品的感染力,让人完全沉浸其中,忘记了外界的一切喧嚣。

评分我对作者构建的世界观感到由衷的敬佩。它不是那种平铺直叙的现实描摹,而是充满了象征意义和隐喻的架构。角色之间的对话充满了智慧的火花,很多看似随意的几句交流,背后都蕴含着深刻的哲学思考。我时常需要停下来,反复琢磨那些精彩的对白,思考它们在不同语境下的多重含义。这本书的魅力在于它的“留白”,它不试图把所有答案都摆在桌面上,而是鼓励读者主动参与到意义的构建中来。这种互动性,使得每一次重读,都会有新的发现和感悟,每次都有不同的收获,实在难得。

评分坦白说,初读时我曾因为其略显晦涩的开篇而有些却步,但坚持下去后,发现那种初期的“门槛”恰恰是过滤掉浮躁读者的一个筛选器。一旦进入到作者设定的频道,便会发现其内在逻辑的严密与结构的精巧。书中对某一历史事件的侧面描写,提供了全新的、令人耳目 E 的视角,颠覆了我以往的认知。它不迎合大众口味,而是坚持自己的艺术追求,这种纯粹性令人肃然起敬。这是一部需要用心去“感受”的作品,而非仅仅用眼睛去“阅读”的作品,它对读者的要求很高,但回报的深度也是罕见的。

评分这本书的语言风格实在是太独特了,简直可以用“清冽”来形容。它的文字洗尽铅华,没有丝毫多余的矫饰,却能用最朴素的词汇,描绘出最复杂的情感图景。我特别喜欢作者对自然景物的描写,那些关于风、雨、光影的细致刻画,仿佛不仅仅是背景,更是烘托人物心境的重要元素。读到某些段落时,我甚至能感受到文字中流淌出的那种特定的“韵味”,这绝不是简单的辞藻堆砌可以达到的效果。它考验着读者的耐心,但给予的回报是丰厚的——对语言力量的重新认识。

评分老书再版,还是经典,非常好

评分不错的书。。。。。?。?

评分非常好的书,值得拥有!感谢!

评分好

评分很棒

评分期待已久,的!!!非常喜欢!!!!

评分好书,值得珍藏

评分不错的书。。。。。?。?

评分没想到能在京东上购买到,物有所值,京东购物很方便

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有