具体描述

内容简介

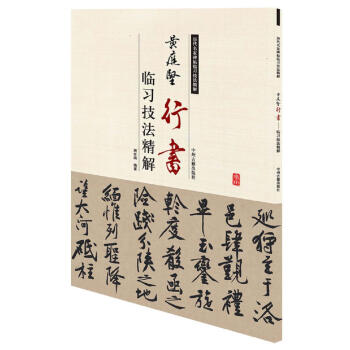

黄庭坚字鲁直,号山谷道人,北宋著名诗人,乃江西诗派祖师。也是豪放派代表词人代表之一。书法成就高,被誉为宋四家之一。黄庭坚大字行书凝练有力,结构奇特,在用笔上追求迟涩抖擞的用笔方法。《历代名家碑帖临习技法精解:黄庭坚行书临习技法精解》选择其行书《发愿文》等6种作品进行精解。黄庭坚大字行书凝练有力,结构奇特,几乎每一字都有一些夸张的长画,并尽力送出,形成中宫紧收、四缘发散的崭新结字方法,同时在用笔上追求迟涩抖擞的用笔方法,使得线条呈现出老辣生拙的独特美感,这些既是黄庭坚行书对行书书法做出的极大贡献,也是他对后世行书创作产生的莫大影响。

内页插图

前言/序言

黄庭坚(1045~1105),字鲁直,号山谷道人,晚号涪翁,洪州分宁(今江西修水县)人,北宋著名的文学家、书法家。英宗治平四年(1067),黄庭坚进士及第,历官叶县尉、北京国子监教授、校书郎、著作佐郎、秘书丞、涪州别驾、黔州安置等。虽身居高位,但侍奉母亲却竭尽孝诚,每天晚上,都亲自为母亲洗涤马桶,没有一天忘记儿子应尽的职责,以“涤亲溺器”名列二十四孝之一。除书法外,他还是北宋著名的诗人,为盛极一时的“江西诗派”开山之祖,而且,他跟杜甫、陈师道和陈与义素有“一祖三宗”(黄为其中一宗)之称。在填词上他也取得了不小的成绩,词风豪迈坦荡,生前与苏轼齐名,世称苏黄,著有《山谷词》。但是,在他所有的艺术创作中,书法取得的成就最高,他被认为是宋代四大书法家之一。他的书法最早是学时人周越的。随着眼宽识高,黄庭坚很快便转学“二王”。他有一首赞颂杨凝式的诗可以说明他对王羲之《兰亭序》习练体会之深:“世人尽学兰亭面,欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子,下笔便到乌丝栏。”除此之外,对其影响最大的莫过于苏轼,甚至可以说黄庭坚的手札小行书在很大程度上是学习苏轼的。黄庭坚作为游于苏门的“四学士”之一,不可能不受苏轼书风的影响。在黄氏书论中,评东坡书法颇多,且多为推崇备至者。苏东坡不仅是黄庭坚文学上的老师和提携者,而且也是其书法上的学习榜样。

本书所选例字就选自他的如下名作:

《砥柱铭》,是他散落民间的最重要的书法瑰宝之一。这幅手卷长达11米,画心长8米,内容是黄庭坚生前最为推崇的唐代宰相魏征写的《砥柱铭》,全文600多字。卷上有宋代贾似道、明代项元汴直至清代民国藏家的大量题跋和钤印。2010年以4.368亿元拍卖成交。

《教审帖》,亦称《与立之承奉书》,行草,凡9行,81字。现藏台北故宫博物院。

《上苑诗》,此碑刻现在西安碑林博物馆,是黄庭坚大字行书的代表作,笔画浑厚有力,结构舒展恣肆。

《荆州帖》,绍圣二年(1095)三月,黄庭坚在荆州登船离行前,以小行楷书与公蕴知县道别。该幅书法字势欹侧,结体开张,具其书风特色,所书笔法沉稳,惟笔画中之顿挫起伏较少,与大行书略有差别。此牍曾入宋元秘府,后被并入《三希堂法帖》。

《致明叔少府同年尺牍》此作亦称《尺牍》《明叔少府》,行书,纸本,信札一通。纵28.8厘米,横17.5厘米。

《寒山子庞居士诗帖》,此作内容是唐代隐士寒山劝戒诗与居士庞蕴诗偈,庞蕴(?——808),唐代著名禅者。字道玄。世称庞居士、庞翁。湖南衡阳人。曾参谒石头希迁禅师,颇有领悟。遗有《庞居士语录》。此书法是黄庭坚晚年杰作,落笔奇伟 ,点画用笔“沉着痛快”,笔笔似自空中荡漾而来,充满飞动之势。结体舒展大度,气宇轩昂,其个性特点十分显著。

《山预帖》,行书,纸本,凡6行,84字。书于建中靖国元年(1101)四、五月间。钤有明内府稽察司半印,“张应申印”,“清鉴堂图书印”,“笪重光印”等印记。《石渠宝笈初编》《故宫书画录》等著录。《清鉴堂帖》《御刻三希堂石渠宝笈法帖》《谷园摹古法帖》《宋黄文节公法书》等收录。现藏台北故宫博物院。

《发愿文》,行楷,原墨迹为手卷。凡69行,每行字数不一,共320字,重3字。无书写年月,考任渊《黄山谷年谱》有《发愿文》。盖七年三月过泗洲僧伽塔所作。《豫章先生传》:“公奉佛最谨。过泗洲僧伽塔,遂作《发愿文》,痛戒酒色与肉食,但朝粥午饭,如浮屠法。时元丰七年三月也。”《山谷外集诗注》史容注:“山谷在太和三年,至元丰七年移监德州德平镇。是年三月过泗州僧伽塔。有《发愿文》。”从笔法技巧来看,也应定为元丰七年(1084)。

因此,分析黄庭坚的行书技法,必须对其书学思想进行研究,在他的题跋中,他写道如“予与东坡俱学颜平原。然予手拙,终不近业”,又如“东坡此帖,甚似虞世南公主墓铭草。余尝评东坡善书乃其天性。往尝于东坡见手泽二囊,中有似柳公权、褚遂良者数纸,绝胜平时所作徐浩体字。又尝为余临一卷鲁公帖,凡二十纸,皆得六七,殆非学所能到”。这些都可以看出他对苏轼书法的心摹手追。黄庭坚与苏轼相差八岁。二人交谊在师友之间。从黄庭坚流传至今的行书手札墨迹看,其撇捺开张、字形扁阔、字势向右上扬等,都明显表现出苏轼书法的特征,甚至有些地方夸张强调,比苏轼本身的特点还有过之而无不及,但是唯一一个遗憾就是他在夸张这些特点的同时稍嫌生涩,未有苏书圆熟。黄庭坚大字行书凝练有力,结构奇特,几乎每一字都有一些夸张的长画,并尽力送出,形成中宫紧收、四缘发散的崭新结字方法,同时在用笔上追求迟涩抖擞的用笔方法,使得线条呈现出老辣生拙的独特美感,这些既是黄庭坚行书对行书书法做出的极大贡献,也是他对后世行书创作产生的莫大影响。

希望读者认真学习研究黄庭坚的行书技法,并在此基础上取得进步。

用户评价

这本书给我最深刻的感受是,它不仅仅是一本“how-to”的教程,更是一本引人入胜的艺术品鉴指南。我之前也临习过黄庭坚的字,但总觉得不得要领,写出来的东西总有“形似而神不似”的遗憾。这本书的出现,彻底改变了我的看法。作者将黄庭坚行书的复杂技法,分解得细致入微,从每一个笔画的起笔、行笔、收笔,到笔画之间的连接、字形结构的安排,都做了深入的剖析。我尤其欣赏书中对“牵丝”的讲解,这部分内容往往是很多人在临习时容易忽略的,但它恰恰是黄庭坚行书流动感和韵律感的重要来源。书中不仅给出了如何写出自然的牵丝,还解释了牵丝在字中的作用,以及如何通过牵丝来连接字的情感。这让我明白了,书法不仅仅是单个字的点画组合,更是字与字之间,甚至笔画之间的内在联系和情感的传递。我迫不及待地想将这些精妙的技法应用到我的临习中,期待能有所顿悟。

评分拿到这本《历代名家碑帖临习技法精解:黄庭坚行书临习技法精解》时,我心里是抱着极大的期待的。黄庭坚的行书,其雄浑恣肆、磅礴大气,一直是我临习的重点,也常常是让我感到力不从心之处。翻开书页,扑面而来的是一股浓郁的书卷气,印刷质量相当不错,纸张厚实,墨色也还原得较为真实,这对于临习来说至关重要,毕竟直接影响到我们对原作神韵的捕捉。书中对于黄庭坚行书的字形结构、笔法技巧、章法布局都有着细致的阐述,这远比我之前零散地从各种资料中碎片化地学习要系统得多。作者似乎对黄庭坚的书法有着深入骨髓的理解,不仅仅是停留在形似,更深入到神似,解释了为何黄庭坚的笔画会有如此的力量感,为何他的字会显得如此跌宕起伏。例如,在讲解“点”的写法时,书中并没有简单地告知“如何落笔”,而是细致地分析了不同状态下的“点”,或是如坠石般沉稳,或是如锥尖般锐利,又或是如雨点般急促,并且结合了具体字例,让你能直观地感受到这些“点”在整个字中的作用和地位。这一点让我印象尤为深刻,因为它突破了传统技法讲解的刻板,注入了更多的人文思考和艺术感悟。我迫不及待地想跟着书中的指导,一点点地去拆解、去模仿,去尝试找回那种遗失在时间洪流中的古人笔意。

评分一直以来,我对黄庭坚的行书都有一种莫名的亲近感,总觉得他的字里面有一种勃勃的生机和旺盛的生命力。然而,在真正临习的过程中,却常常感到力不从心,写出来的字总是显得生硬,缺乏那种自然流淌的韵味。直到我拿到这本《历代名家碑帖临习技法精解:黄庭坚行书临习技法精解》,我才真正找到了突破口。这本书对于黄庭坚行书的讲解,真的是做到了极致的精细。它从最基础的笔画入手,一步步地讲解了如何起笔、行笔、收笔,如何运用不同的力度和速度来表现笔画的粗细变化和质感。我尤其喜欢书中对“墨法”的讲解,它详细地阐述了浓、淡、干、湿等墨色的运用,以及这些墨色如何在行书中营造出丰富的层次感和空间感。这些细节的讲解,让我明白,黄庭坚的书法之所以能够达到如此浑厚而又灵动的境界,离不开他对笔墨运用的精准把握。我正准备按照书中的指导,认真地进行临习,相信一定能从中受益匪浅。

评分在翻阅这本书的过程中,我深切感受到了作者在书法研究上的深厚功力和严谨态度。黄庭坚的行书,在我眼中一直以来都是一个充满挑战的领域,其笔法的多变和章法的纵横,常常让我感到无从下手。这本书以其独特的视角和详尽的讲解,为我提供了极大的帮助。它不仅仅是简单地展示了碑帖,更重要的是,它对每一个笔画的形态、运笔的力度、墨色的变化都进行了深入的剖析,并结合了历代书法名家的评论,让我能够从更宏观和微观的层面去理解黄庭坚的书法精髓。我尤其欣赏书中对于“用笔”的讲解,它详细阐述了起笔的方圆、行笔的提按、收笔的藏露,这些看似微小的细节,却构成了黄庭坚行书力量感的来源。通过书中提供的图示和文字说明,我仿佛能够看到黄庭坚挥毫泼墨时的场景,感受到他笔下的生命力。我迫不及待地想将这些技法运用到我的临习中,相信通过持之以恒的练习,我一定能领略到黄庭坚行书的独特魅力。

评分这本书的装帧设计很考究,封面选用了一种复古的质感,拿在手里沉甸甸的,有一种厚重感,这与书中内容所要传达的严谨和深刻相契合。翻开第一页,便能感受到一种古朴典雅的氛围。我尤其欣赏书中在介绍黄庭坚行书的整体风格时,并没有仅仅罗列形容词,而是通过分析黄庭坚所处的时代背景、他的个人经历以及他受到的传统文化熏陶,来解释其书法艺术的形成原因。比如,书中提到了黄庭坚受到苏轼等人的影响,以及他自身的豪放不羁的性格如何在书法中得到体现。这种由表及里、由因及果的分析,让我对黄庭坚的书法有了更深层次的认识,不再是孤立地看待一个“字”,而是将其置于一个更广阔的文化语境中去理解。这种理解上的突破,对我日后的临习,以及对整个书法史的认知,都将产生深远的影响。书中在讲解每个字的笔画时,用了非常精细的线条来勾勒,并且在关键的笔画转折处,会有细小的箭头指示方向和力度,这种细节的处理,对于初学者来说简直是福音,能够帮助我们避免很多不必要的弯路。我正准备找一个安静的下午,准备好毛笔、墨、纸,开始我的黄庭坚行书之旅。

评分当我开始翻阅这本书时,我immediately被它对黄庭坚行书的深入剖析所吸引。我一直以来都对黄庭坚那遒劲有力的笔法和纵横捭阖的章法情有独钟,但苦于无从下手。这本书就像一座宝库,为我打开了一扇通往黄庭坚书法世界的大门。书中不仅展示了大量的黄庭坚行书经典字帖,还对每一个字都进行了细致的分解,从起笔、行笔、收笔,到笔画的粗细变化、墨色的浓淡干湿,都做了详尽的讲解。更令我惊喜的是,书中还引用了许多历代书法大家的评论,从不同的角度解读黄庭坚的书法艺术,这让我感觉仿佛置身于一场跨越时空的学术研讨会,能够汲取到前人的智慧和经验。我尤其喜欢书中对于“结构”的讲解,它不仅仅是教你如何把笔画组合成一个字,而是深入分析了字的重心、疏密、开合等关系,如何通过这些来达到一种平衡而又富于动感的视觉效果。这一点对于我这样一个在结构上常常感到困惑的习书者来说,是极大的启发。我想,通过对书中技法的反复揣摩和实践,我的行书水平定能更上一层楼。

评分对于我这样一位痴迷于书法艺术的爱好者来说,能够拥有一本如此详尽的黄庭坚行书临习技法书,无疑是一件幸事。这本书的内容深度和广度都超出了我的预期。作者并没有仅仅停留在对碑帖的复制和模仿,而是深入探究了黄庭坚行书的艺术基因,从其笔画的构成、结构的安排,到章法的疏密、字间的呼应,都做了细致入微的分析。我特别关注到书中关于“提按”的讲解,这一点对于掌握黄庭坚行书的力度感至关重要。书中通过不同笔画的示范,清晰地展示了提按的幅度、时机以及它如何影响笔画的粗细和形态,这一点让我豁然开朗。此外,书中还引用了大量的历代名家的评价,从不同的角度解读黄庭坚的书法,这无疑增加了本书的学术价值和阅读趣味。我非常期待能够通过这本书,真正领略到黄庭坚行书的雄浑与洒脱,并将其融入到自己的书法实践中。

评分这本书的价值,对我来说,远不止于一本简单的书法技法书籍。它更像是一位循循善诱的老师,带着我一步步走进黄庭坚那充满生命力的书法世界。我一直以来都对黄庭坚行书那种“无垂不缩,无往不收”的笔法所着迷,但总不得其法。这本书的出现,就像是为我点亮了一盏指路明灯。书中对每一个字的结构分析都非常到位,它不只讲解了字的部件如何组合,更深入地分析了每个字的重心、笔画之间的呼应关系,以及如何通过空间处理来达到疏密得当、富有韵律的美感。我特别喜欢其中关于“动”与“静”的对比分析,书中指出,黄庭坚的字虽然看起来奔放,但每一个笔画、每一个字的结构都蕴含着一种内在的张力,这种张力使得字既有动感又不失稳重。这种细致入微的讲解,让我对黄庭坚的书法有了全新的认识。我正迫不及待地想开始根据书中的指导进行临习,相信经过一段时间的刻苦练习,我的书法水平一定会有显著的提升。

评分在翻阅这本书的过程中,我最大的感触是,它彻底打破了我之前对黄庭坚行书的固有认知。我曾经认为黄庭坚的字是“随心所欲”的,是“信手拈来”的。然而,这本书通过极其细致和系统的讲解,让我看到了这“随心所欲”背后,蕴含着多么深厚的功力和精妙的技巧。书中对每个字的结构分析,简直是庖丁解牛,精准而到位。它不仅分析了字的部件如何组合,更深入地探讨了字的重心、疏密、开合等关系,以及如何通过这些来达到一种动态的平衡。我印象尤其深刻的是,书中在讲解“钩”的写法时,并没有简单地告知“如何落笔”,而是分析了不同类型的“钩”,如“月钩”、“弓钩”、“弦钩”等,并给出了具体的运笔方法和力度变化。这种细致入微的讲解,让我明白了,看似简单的笔画,背后却有着丰富的变化和讲究。我正准备找一个合适的时机,按照书中的方法,从头开始进行临习,相信这将是一段充满收获的旅程。

评分坦白说,我在拿到这本书之前,对黄庭坚行书的理解还比较表面,停留在“大气”、“奔放”这样的形容词上。这本书的到来,彻底改变了我的看法。它并没有用空泛的语言去赞美,而是用严谨的学术态度,从最基础的笔画入手,层层递进地揭示了黄庭坚行书的内在逻辑。我之前尝试临习过黄庭坚的字,但总觉得不得其神韵,写出来的字显得生硬、拘谨。这本书通过对每一个笔画的起收、转折、提按等动作的详细分解,并配以精准的图示,让我明白,黄庭坚的书法之“大气”并非凭空而来,而是源于对笔墨运行轨迹的精准掌控,源于对每一个微小动作的深刻体悟。书中对于“飞白”的处理,也是我之前忽略的重要环节,它详细讲解了如何利用运笔的速度和墨量的变化来产生飞白,以及飞白在书法中的审美作用。这让我认识到,书法不仅仅是“画”字,更是“写”字,是笔墨在纸上的生命律动。我正准备将书中提供的临习方法,一点点地运用到我的实际练习中去,期待能有所突破。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[北魏楷书]龙门四品 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12214674/596893f3N86047e40.jpg)