具体描述

内容简介

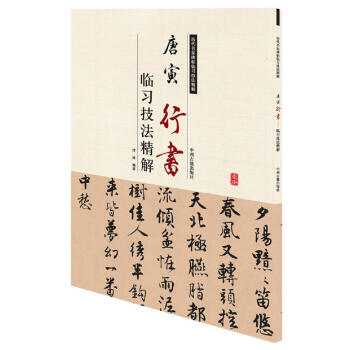

本书所选的书法作品是他的《落花诗册》。《落花诗册》唐寅一生曾多次书写,每次所录诗作的数量不同,内容不同,书法风格也不尽相同。本书选的苏州市博物馆藏本是纸本册页,共录七律三十首,其中,十三首为原集所收和沈周《落花诗》。十七首为补遗之作。卷末未署名,也未标时间。此作是其传世的书法代表作之一,用笔圆转妍美、玉骨丰肌、风流潇洒、温文尔雅,特别适合初学者学习。作者简介

符涛,男,西安市书法家协会会员,西安大学生书法家协会副会长,《高校书艺》杂志主编。

内页插图

前言/序言

唐寅,(1470~1523)字伯虎、子畏,号六如居士、桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙吏等,苏州吴县(今江苏省苏州市)人,明朝著名的画家、诗人。据说他于明宪宗成化六年庚寅年寅月寅日寅时生,故取名为寅。唐寅玩世不恭而又才华横溢,诗文擅名,与祝允明、文徵明、徐祯卿并称“江南四大才子”(吴门四才子),画名更著,与沈周、文徵明、仇英并称“吴门四家”,又称为“明四家”。

中国古代历史当中,能够称之为风流才子者代不乏人,但是有的风流才子,只是在业内名气甚大,在普罗大众层面,并不为人所知;更有的所谓风流才子在大众层面被人津津乐道,但是其人只有风流而无才华,根本当不得才子二字。真正能够被学术界和大众都认可的风流才子,并且名气如雷贯耳的应该就是明代的大书法家唐寅唐伯虎了。唐寅之所以有这么大的名气,要感谢的首先是冯梦龙在《三言》当中所写的《唐解元三笑姻缘》这一篇,随后又有众多的影视作品来渲染演绎唐伯虎和秋香的爱情故事,才使得唐伯虎家喻户晓、妇孺皆知。但是这也给大家造成一个误区:误以为唐伯虎就是一个风流才子,性格放荡不羁,生活多姿多彩,实则历史上真正的唐伯虎的人生充满了苦涩,性格当中充满了愤懑之情,像一切伟大的艺术家一样他将这一切都幻化成自己卓越的书画艺术。

本书所选的书法作品是他的《落花诗册》。《落花诗册》唐寅一生曾多次书写,每次所录诗作的数量不同,内容不同,书法风格也不尽相同。本书选的苏州市博物馆藏本是纸本册页,共录七律三十首,其中,十三首为原集所收和沈周《落花诗》。十七首为补遗之作。卷末未署名,也未标时间。此作是其传世的书法代表作之一,用笔圆转妍美、玉骨丰肌、风流潇洒、温文尔雅,特别适合初学者学习。

如果我们了解了唐伯虎一生的经历,就不会惊讶于这幅行书作品的风格与我们心目当中所想象的唐伯虎的性格如此大相径庭。这幅作品通篇法度严谨、一丝不苟、中规中矩、气定神闲。其实,由此我们也可以看出放荡不羁、风流好酒只是唐伯虎掩人耳目的面具,他的内心实际上是一个非常严谨之人,而且还可以看出,他在书法艺术上投入了很大的精力,因此具备十分深厚的功底。

本书所选的《落花诗册》是学习行书的极佳范本。一是保存完整,品相很好,每个字的细微末节都看得清清楚楚;二是唐伯虎在书写时严谨认真,一丝不苟,将行书的诸种特点体现得淋漓尽致,没有狂怪凌乱之笔,所以特别适合初学行书者练习。从技法的角度来分析这幅作品,我们发现其特点主要有如下几点:一是在用笔上多用中锋,用笔力度适中,偶尔在转折处用侧锋增强字形的美丽,笔画的长短粗细都在较为适中的范围内运行,同时为了破除太过严谨而产生的呆板之弊,唐伯虎在每个字与字之间特别注意笔画粗细的搭配,这样就使得通篇作品在整体严谨的基础上还生出了几分活泼多变的意味,增强了字与字之间的节奏感;另外唐伯虎在书写某些笔画时将逆锋起笔、中锋行笔、回锋收笔的运笔轨迹清晰地呈现出来,使其显得俊逸挺拔,特别是在书写钩画时,他行笔至钩画处先驻锋顿笔,然后调整笔锋后重按出尖,使得钩画显得锋芒锐利,在总体笔画温润的基础上透出了几丝凌厉干脆的意味。二是在字形结构上唐伯虎对每一个字采取的是中正平和的构字方式,没有一个字是左歪右倒、刻意弄险。因此,他的字就具有谦谦君子文质彬彬的独特美感。他在创作时,不管笔画繁简,力求将每个字大小都写得较为均匀,使得通篇章法呈现出行气贯通、疏朗有致的感觉。总之,要想学好唐伯虎行书,在技法层面必须牢记这几个字:一是“轻”字,即用笔较轻,笔锋按下力度适中,使得线条呈现出不粗不细恰到好处的美感;二是“清”字,即笔画起收交代分明,笔画与笔画之间牵丝映带虚实相生,绝无拖泥带水之感;三是“匀”字,既体现在每个字内部结构匀称协调,又体现在通篇章法字与字之间大小均匀,展示出唐伯虎行书当中的君子之风。此三字,可作为研习唐伯虎行书的入门诀窍,亦可谓度人金针。

总之,学习唐伯虎行书时内心千万不要有浮躁之感,也不要有放荡不羁之气,反而应在心内具备风清月朗、不疾不徐的从容风度,方能写出其神髓。由于唐伯虎行书功力深、路子正、气息雅,所以当学习者深刻地掌握了其精髓后转而去学习其他书法家的行书就会变得十分容易,这又是唐伯虎对书法的贡献之一。唐伯虎树立了书写行书的一种典范,对后世的影响极大。这种在平正中蕴含变化、谨严中富有激情的写法正是唐伯虎的独特、伟大之处,后学者于此多所用心定可收事半功倍之效。

用户评价

对于书法学习者来说,找到一位真正能指导自己进步的老师是何其重要。而一本好的书法教材,就如同是一位循循善诱、学识渊博的良师益友。我一直在寻找一本能够系统性地讲解行书临习技法的书籍,能够从宏观到微观,将行书的用笔、结体、章法、墨法等各个方面都讲解得透彻。我渴望的不仅仅是看到精美的字帖,更是希望通过对这些字帖的深入剖析,理解其背后的创作思路和用笔技巧。我希望这本书能够帮助我拨开迷雾,不再是“知其然而不知其所以然”地去模仿,而是能够真正地理解每一笔的含义,每一字的结构是如何形成的。我想学习如何去“读懂”字帖,如何去分析大师们的笔墨痕迹,并从中提炼出适合自己的学习方法。一本优秀的教材,应该能够解答我心中所有的疑问,并引领我走向一条更清晰、更有效的书法学习之路。

评分作为一名在文字世界里遨游的读者,我对那些能够“说清楚”的书籍情有独钟。书法,尤其是行书,一直是我心中向往的艺术形式,但多年的实践告诉我,光有热情是不够的,缺乏有效的技法指导,学习之路就会变得异常艰难。我一直在寻找一本能够系统地、深入地讲解行书临习技法的书,它应该能够回答我心中关于“如何写”、“为什么这样写”的疑问。我希望这本书能够以一种条理清晰、逻辑严谨的方式,将行书的用笔、结体、笔势、墨法等要素逐一剖析,并结合具体的字例进行讲解。我渴望能够在这本书中找到一种“方法论”,一种能够指导我如何去“看”字帖,“读”字帖,并最终“写”出好字的有效途径。

评分作为一名长期在书画领域耕耘的爱好者,我深知一本好的技法指导书籍对于学习者而言是多么珍贵。我曾花费大量的时间和精力去钻研各类书法碑帖,但总觉得在行书的学习上,我总是在原地踏步,缺少一条清晰的脉络来指引我前进。我希望能拥有一本能够深入解析行书临习“为什么”和“怎么做”的书籍,它应该能够将抽象的笔墨技巧,通过具体的案例,转化为可操作的步骤,让我能够看得懂、学得会、用得上。我期待这本书能够超越简单的字帖展示,而是能够引领我走进书法家的内心世界,去感受他们下笔时的心境,去理解他们对线条和空间的运用。一本真正优秀的技法书,不应该只是告诉我们“模仿什么”,更应该告诉我们“如何去模仿”,以及“为什么这样做”。这种深度和细节,是我在过去的书籍中常常感到缺失的。

评分我对手边这本即将展开的书籍,充满了期待,它所涵盖的“精解”二字,正是吸引我的关键。长久以来,在书法学习的道路上,我总是在尝试各种各样的方法,有时会因为对技法理解的偏差而走弯路,有时又会因为找不到问题的症结所在而感到沮丧。我渴望一本能够“精解”的书,它能够将复杂的书法技巧,抽丝剥茧般地展现在我面前,让我能够清晰地看到每一笔的走向,每一结构的安排,以及笔势之间的内在联系。我希望这本书能够帮助我理解,为什么大师们的字看起来如此流畅自然,又为何如此耐人寻味。我期待它不仅仅是提供一些图例,更重要的是能够提供一种思维方式,一种解读碑帖的视角,让我能够从模仿走向理解,从表面走向内在。

评分我是一名书法爱好者,接触书法多年,但总感觉自己进步缓慢,尤其是在行书的临习上,总是难以达到理想的效果。我尝试过很多方法,也阅读了不少相关书籍,但总觉得缺乏系统性的指导,对于如何深入理解和掌握名家行书的精髓,我仍然感到困惑。我非常希望能找到一本能够详细讲解行书临习技法的书籍,它不仅仅是提供一些精美的字帖,更重要的是能够深入剖析每一字的用笔、结体、笔势的连接以及墨色的变化。我希望这本书能够像一位经验丰富的老书法家,用通俗易懂的语言,将复杂的技法娓娓道来,让我能够从“形似”逐渐走向“神似”。我渴望这本书能够提供一些具体的操作方法,例如如何起笔、行笔、收笔,如何处理笔画之间的连接,如何把握字形的疏密虚实等等。只有掌握了这些具体的技法,我才有可能在临习中取得突破,真正地提升自己的行书水平。

评分我对手边这部著作,特别是其“技法精解”的定位,充满了期待。在过去的漫长学习生涯中,我接触过不少关于行书的书籍,有些是纯粹的字帖集,有些则附带了一些简单的讲解,但真正能够深入到“技法”层面,并进行“精解”的,却寥寥无几。我渴望的,是一本能够解答我心中无数关于行书临习疑问的书籍。我希望它能够像一位经验老道的老师,带领我一步步揭开行书的神秘面纱,让我能够理解每一笔的来龙去脉,每一字的结构安排,以及笔画之间如何形成流畅自然的连接。我希望能够通过这本书,摆脱那种“照猫画虎”式的模仿,而是能够真正地理解其精髓,并将其内化为自己的书写能力,最终写出属于自己的、充满个性的行书。

评分这本书的装帧设计真是令人眼前一亮,厚实的封面,磨砂质感,拿在手里沉甸甸的,充满了古典的韵味。书页的纸张也选得非常好,不是那种廉价的、泛黄的普通印刷纸,而是带有一定厚度的、略带米黄色的道林纸,触感细腻,墨色印在上面饱满而不洇染,这一点对于我们这些喜欢反复临摹的人来说,简直是福音。打开书的第一页,就能感受到一种沉静的书卷气扑面而来,没有丝毫的浮躁。整体的排版设计也十分用心,留白恰到好处,让每一幅字帖都能得到充分的展示,不会觉得拥挤。我尤其喜欢它对每一幅字帖的呈现方式,不只是简单的复制,而是用一种近乎艺术品的态度去对待,即使是黑白的墨迹,也仿佛能感受到笔尖的力度和墨色的浓淡变化。这种对细节的极致追求,让我觉得编辑和装帧团队一定是真正懂书法的人,他们把这本书做得不仅仅是一本教材,更像是一件可以细细品味的艺术品。拿到手的时候,我甚至舍不得马上动笔,先是仔细地欣赏了它的每一个细节,从封面到内页,从图片到文字(当然,文字部分也将在后面的具体内容评价中详述),都透露出一种精心打磨的痕迹。

评分我是一位对中国传统文化有着深厚兴趣的读者,尤其是对书法艺术,更是情有独钟。然而,长久以来,我一直感到自己在行书的学习上,缺乏系统性的指导,总是处于一种“看得到,学不会”的困境中。我希望找到一本能够深入剖析行书临习技法的书籍,它应该能够像一位经验丰富的老师,为我细致地讲解每一个笔画的起笔、行笔、收笔,如何运用提按顿挫,如何表现墨色的浓淡枯湿,以及如何构建字体的结构和章法。我希望这本书能够带领我走进历代名家的世界,去领略他们独特的用笔之道,去感受他们行笔的节奏和韵律。我不仅仅是想拥有一些漂亮的字帖,更重要的是我想理解这些字帖背后的创作逻辑和技法精髓,并能够将这些知识内化为自己的书写能力,从而在自己的书法实践中有所提升。

评分我对这本书的名称,尤其是“精解”二字,充满了好奇和向往。在多年的书法学习过程中,我常常感到自己对于行书的临习,总是不得其法,即使花费了大量的时间去模仿,也难以达到理想的效果。很多时候,我能看到碑帖中笔画的形态,但却无法理解其背后的运笔逻辑,也无法捕捉到那种流畅自然的笔势。我非常希望这本书能够像一本“武功秘籍”,能够详细地剖析行书的每一个招式,例如起笔时的蓄势待发,行笔时的提按顿挫,收笔时的干净利落,以及笔画与笔画之间的巧妙连接。我期待它能为我揭示字形结构的奥秘,让我能够更好地把握字的重心和比例,从而写出既有力度又不失美感的行书。

评分我一直以来都对行书情有独钟,但总感觉自己的笔力不够,字形不够舒展,总是在一些细节上卡住,不知道如何下笔才能达到那种飘逸又不失稳健的效果。市面上关于行书的书籍很多,但真正能深入剖析临习技法的,却并不多见。很多书只是简单地罗列字帖,然后给一些泛泛的指导,比如“多临摹”、“注意结构”之类的,这些话虽然没错,但对于我们这些想要进阶的人来说,实在是不够具体,也解决不了实际问题。我特别希望有一本书,能够像一位经验丰富的老先生,手把手地教我,告诉我每一个笔画应该怎么起笔、行笔、收笔,每一个字的结构应该如何把握,笔势的连贯在哪里体现,墨色的变化如何运用。我想要学习的是一种“方法”,一种能够迁移到其他字帖,甚至自己的创作中的“技法”,而不仅仅是机械地模仿。我期待这本书能够提供这样一种深度和广度,让我能够真正地理解行书的精髓,并将其内化为自己的书写能力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国好字帖·书家案头必备碑帖100种:[北魏楷书]龙门四品 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12214674/596893f3N86047e40.jpg)