具体描述

内容简介

篆书,是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。大篆的代表作品,有《石鼓文》和《秦公簋》铭文等。小篆也称“秦篆”,意指秦始皇命李斯所制,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,在汉文字发展史上,它是大篆由隶、楷之间的过渡。小篆笔划圆转流畅,较大篆整齐。小篆的代表作品,有秦时刻石《泰山》《峄山》《琅琊台》等,传为李斯所书,唐李阳冰、五代徐锴与清代的邓石如均是小篆大家。玉筋篆,笔划丰腴如玉筋的小篆。铁线篆,笔划纤细如线而刚劲如铁的小篆。篆字六书,是古代文学家分析当时已有汉字形音义特点而整理归纳出来的六种造字法则,即“象形、指事、会意、形声、转注、假借”。墨宝图书编戴少明主编的《篆法百韵歌/中国经典书画丛书》以五言韵语写成,以便学习者诵读,故名曰百韵歌。《中国经典书画丛书:篆法百韵歌》将篆字的偏旁或点画逐一分析解剖,说明其篆体构成的原因,以辨别篆书楷书不同之处,因此,句子或间有敖牙不顺口处,是让学习者细细品味与理解。《中国经典书画丛书:篆法百韵歌》以许慎、段玉裁《说文解字》部首为范围,遵循篆字六书规律,纠正伪俗,避免牵强乱造。《篆法百韵歌》系清代沙青岩所撰,1930年周钟麟校订,求古斋印刷发行。《中国经典书画丛书:篆法百韵歌》根据求古斋石印本影印,是引导学习者辨识篆书的较好教材,对初学者掌握篆法规律、深入学习篆书、探究文字来源很有好处。用户评价

这本《跨文化视野下的东方美学》提供了一个非常宏大且富有启发性的视角,它跳出了传统“中国艺术史”的窠臼,尝试将东亚乃至更广范围内的审美特征进行横向对比。作者的笔触轻盈而锐利,擅长捕捉不同文化在处理“边界”与“形式”上的异同。例如,它将日本的“侘寂”美学与中国宋代的“天真自然”进行了比较分析,指出虽然表面追求“素朴”,但内在的精神诉求——是遁世的宁静,还是哲理的完满——存在着微妙的差异。这种对比研究的价值在于,它迫使读者跳出本土情结,用更客观的“第三只眼”去看待我们自己的文化遗产。书中对禅宗思想如何渗透到绘画留白、书法气息中的探讨尤为精彩,它不再是孤立地讲解禅宗,而是将其作为一种跨越国界的审美驱动力来考察。读完后,我感觉自己的思维框架被极大地拓宽了,看待任何一幅画或一件器物时,都会下意识地去思考它在更广阔的亚洲文化光谱中处于哪个位置。这本书无疑是提升艺术鉴赏思维层次的绝佳读物。

评分我一直认为,要真正理解一门艺术,必须先了解它的材料学基础,所以对这本《中国古代颜料与纸绢的秘密》非常感兴趣。这本书的专业性非常强,但叙述上却保持了足够的清晰度,让人即使不是化学专业的也能理解其核心内容。它详细追溯了朱砂、石青、藤黄等传统矿物颜料的产地、炮制方法以及它们在不同历史时期的应用变化。比如,书中揭示了唐代壁画颜料之所以色彩历经千年而不褪的秘密,在于其矿物颗粒的纯度和特殊的附着技术,这让我对那些古代匠人的精湛工艺佩服得五体投地。此外,对于纸张的研究也极其细致,从麻纸到皮纸,再到宣纸的演变过程,不仅描述了其纤维结构的差异,还分析了这些差异如何影响了水墨的洇化效果。对于临摹者来说,知道自己用的纸张在历史上对应哪个时期、具备何种特性,无疑能更贴近古人的创作状态。这本书真正做到了“以物见史”,它让那些被我们视为理所当然的载体,重新焕发出它们自身的历史光芒。

评分我最近在研究明清时期的绘画风格演变,偶然翻到了这本《明清文人画析论》,里面的见解真是犀利独到,让我对那个时期画坛的复杂性有了全新的认识。作者没有简单地将文人画定义为“脱离市井、追求意趣”,而是深入剖析了不同地域、不同派系内部的张力。比如,对于“新安画派”和“金陵画派”的比较分析,就体现了极高的学术水准。他通过对具体作品中“点苔”技法的细微差异,揭示了地方文化对画家审美取向的深刻影响。我尤其喜欢其中关于“雅俗之辩”的探讨,作者没有急于下结论,而是展示了董其昌等巨匠如何在保持自身“清高”姿态的同时,又不得不面对市场和权力对艺术的潜在干预。这种辩证的视角,让历史不再是扁平的,而是充满了现实的纠葛。书中的插图质量也值得称赞,很多原作的局部放大图,清晰到几乎能看到纸纤维和笔锋的摩擦痕迹。对于我们这些痴迷于细节的“细节控”来说,这简直是福音。读完后,我感觉自己对“笔墨当随时代”这句话有了更深层次的理解,它不光是说技法要变,更是说画家的心境和所处的环境如何不动声色地融入到笔墨之中。这本书的学术深度和阅读体验是完美结合的典范。

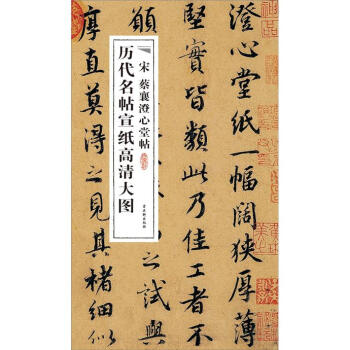

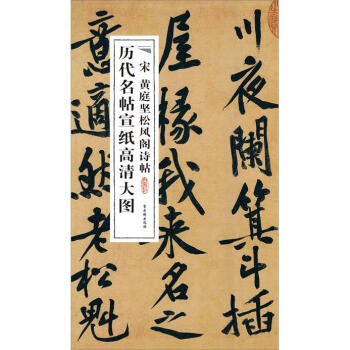

评分这套“中国经典书画丛书”着实让我眼前一亮,尤其是其中的《书法史话》那卷,简直就是一部引人入胜的艺术通史。作者没有采用那种枯燥的编年体叙述,而是将书法的发展脉络巧妙地融入到历代名家的生平和创作背景之中。读起来一点也不觉得累,仿佛跟着那些伟大的匠人一起经历了墨海沉浮。比如,书中对魏晋风度的解读,不仅仅停留在笔画的结构变化上,更深入探讨了当时士人阶层在乱世中对自由精神的追求是如何体现在他们的“一笔一划”之间的。那种洒脱、那种不羁,透过文字都能感受到纸上的气韵。更让我称赞的是,它配的那些拓片和碑帖的解读,非常到位。很多我以前看着似懂非懂的笔法,经过作者的剖析,立刻豁然开朗。尤其是关于楷书由隶变过程中,那些微妙的提按顿挫是如何确立后世规范的论述,细致入微,对于一个想深入学习传统书法的人来说,是不可多得的宝贵资料。这本书的排版和装帧也十分考究,纸张的质感很好,使得那些古代的墨迹在印刷出来后依然能保持一定的神韵,不像有些粗制滥造的画册,颜色失真,实在可惜。总而言之,这本书对于想要建立全面书法认知框架的爱好者来说,绝对是首选。

评分这本《中国园林艺术的哲学意蕴》简直是治愈系读物,它将冰冷的建筑结构和深奥的哲学思想,用极其优美且富有画面感的文字连接起来了。我原本以为园林研究就是分析太湖石的叠法和水系的布局,没想到作者却将中国传统“天人合一”的理念,落实到了每一处亭台楼阁的选址和每一条曲径的走向之中。书中对苏州园林的描述尤其动人,作者像一位高明的导游,带着你穿梭于“移步换景”的迷宫之中,告诉你为何在某个角度看到那株竹子时,会油然而生一种宁静感。那不是巧合,而是古人经过深思熟虑的设计。印象最深的是关于“虚实相生”的章节,作者引用了道家典籍中的概念,解释了园林中留白的重要性,那“未成之景”才是最能激发观者想象力的部分。这种将空间美学与精神追求融为一体的阐述方式,极大地提升了我的审美层次。看完这本书,我再去看任何一处古典园林,都会带着一种全新的、充满敬意的眼光,去探寻其中蕴含的“道”与“气”。它不仅是艺术鉴赏,更是一种生活哲学的启蒙。

评分东西蛮好,送货也态度好,都挺好的。

评分还没开始学习,要好好练习啊

评分京东送货就是快!书正版,好!

评分京东送货就是快!书正版,好!

评分还没看。。。。。。。。。

评分好书不厌千回读,好书不厌千回读

评分还想多买一本,喜欢的书。

评分一直喜欢挺好的

评分还没看。。。。。。。。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有