具体描述

内容简介

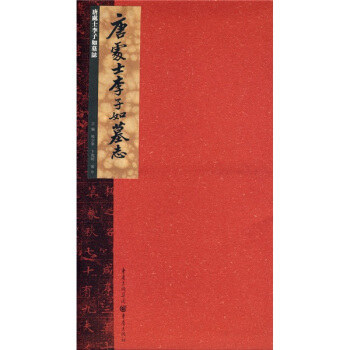

《唐处士李子如墓志》精选自张祖翼的私人收藏。这些藏品都是与读者见面,有很高的学术与欣赏价值。同时,《张祖翼经典藏拓》更是一套全新的书法字帖系列。它告别了将原作剪贴重裱的传统的编排方式,而采用从颜色、大小、装帧方式都忠实再现原作的全新形式。全彩印刷、制作考究,作品通篇气韵被完好地保留下来,读者将完整地欣赏到作品全貌。本系列选件经典,印制精美,不仅可作为字帖临摹学习,还可以装上镜框,用于独立欣赏。前言/序言

用户评价

这部书的装帧设计实在是一绝,拿在手里就能感受到一种厚重和典雅的气质。纸张的质感经过精心挑选,触感温润而细腻,油墨的印刷更是无可挑剔,每一个笔画的细节都清晰可见,拓片本身的韵味得到了很好的保留。尤其是那种泛着岁月痕迹的色调,仿佛真的能穿越时空,触摸到历史的脉搏。作为一名对手拓学有深厚兴趣的爱好者,我尤其欣赏编辑在排版上所下的功夫,图文的对照安排得体,既方便了对碑文的细致考证,又保证了整体视觉上的美感和舒适度。装帧的细节处理,比如封面和封底的纹理选择,都透露出一种对传统文化的敬畏与尊重,这不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。

评分从一个普通书法学习者的角度来看,这部作品为我们提供了一个极佳的“范本库”。魏碑的雄强、遒劲,那种直入骨髓的力度,是现代书家难以企及的。通过对这些高质量拓片的临摹和对比,我发现自己在运笔的厚度和结体的稳定上有了一些新的领悟。不同于印刷品中常见的那种经过过度“美化”或失真的影印件,这里的图像清晰地展现了刀法与纸张相互作用产生的微妙肌理,这对于学习如何掌握“力度”和“笔锋”的转换,提供了最直接的视觉参照。这本集子无疑会成为我未来很长一段时间案头必备的参考资料,它的参考价值是无可替代的。

评分这本书的价值,或许还要超越书法本身,触及到中国文化脉络中“碑刻”这种独特载体的意涵。一块墓志,不仅仅是记录生平的文字,更是特定时代审美、政治、宗教信仰的复合体。通过这些拓片,我们得以窥见那个时代士人如何看待生死、如何表达对不朽的渴望。每一次拓印的痕迹,都凝聚了当时匠人的心血,也承载了后世寻访和珍藏者的敬意。翻阅此书,我仿佛在进行一次跨越千年的考古工作,思考着文字背后的权力结构、文化流变,以及这种石刻艺术在不同历史阶段被如何对待和解读,它提供了一种宏大叙事下对具体文化遗存的细微考察视角。

评分我对这本书的学术价值感到非常振奋。能够将如此珍贵的魏碑拓片集结成册,并且进行系统的整理和刊布,无疑是对书法史研究的一大贡献。书中的考证部分,如果能加入更多关于书者生平、碑文背景的深入剖析,想必会更加圆满。目前呈现的内容已经提供了坚实的基础,那些精妙的碑刻线条,本身就是研究魏晋南北朝时期书风演变、刻工技艺的重要实物资料。我期待未来能够有更详尽的版本,不仅仅是图像的呈现,更希望看到对每一个字、每一处结构、甚至每一道残损痕迹背后的历史信息进行更深层次的解读和标注,这对于我们理解那个时代士人精神面貌和艺术追求至关重要。

评分阅读这本书的体验,很大程度上是沉浸式的。那些古朴的、饱经风霜的笔法,如同低语般诉说着历史的沧桑。我花了好几个下午,只是单纯地对着其中几块碑帖反复摩挲、揣摩。不同于快餐式的阅读,这本书需要静下心来,去感受那种“力量感”和“拙朴美”。它迫使你放慢节奏,重新审视我们今天所理解的书法规范,去体会古人那种不加雕饰、浑然天成的艺术境界。这种阅读过程带来的精神上的洗礼,远超出了单纯获取知识的范畴,更像是一次与古代大师的心灵对话,让人在浮躁的现代生活中找到了难得的宁静锚点。

评分《新唐书·李栖筠传》:“ 栖筠 见帝猗违不断,亦内忧愤,卒,年五十八,自为墓志。” 明吴讷《文章辨体序说·墓碑、墓碣、墓表、墓志、墓记、埋铭》:“墓志,则直述世系、岁月、名字、爵里,用防陵谷迁改。埋铭、墓记,则墓志异名。”姚华《论文后编·目录中三》:“字亦作志,则墓志用之,墓志或文或笔,体不一定。”墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分“志”和“铭”,一般为记述死者生平或悼念性的文字。墓中的记死者姓名家世和生平事迹的文字。由于在志文之后附有用韵语所作之铭,故又称为墓志铭。一般多刻于石上,也有写刻于砖上的,还有个别的是用铁铸或瓷土烧成的。中国墓志约起源于东汉时期,魏晋以后盛行。日本、朝鲜受中国的影响也有墓志,日本的最早出现于奈良时代前期。

评分内容经典,清晰度高,有点贵了。

评分碑帖拓本。。。不错。。

评分埋入墓中的记死者姓名家世和生平事迹的文字。由于在志文之后附有用韵语所作之铭,故又称为墓志铭。一般多刻于石上,也有写刻于砖上的,还有个别的是用铁铸或瓷土烧成的。中国墓志约起源于东汉时期,魏晋以后盛行。日本、朝鲜受中国的影响也有墓志,日本的最早出现于奈良时代前期。

评分放在墓里刻有死者生平事迹的石刻,分上下两层:上层曰盖,下层曰底,底刻志铭,盖刻标题。亦指墓志上的文字。

评分放在墓里刻有死者生平事迹的石刻,分上下两层:上层曰盖,下层曰底,底刻志铭,盖刻标题。亦指墓志上的文字。

评分碑帖拓本。。。不错。。

评分《新唐书·李栖筠传》:“ 栖筠 见帝猗违不断,亦内忧愤,卒,年五十八,自为墓志。” 明吴讷《文章辨体序说·墓碑、墓碣、墓表、墓志、墓记、埋铭》:“墓志,则直述世系、岁月、名字、爵里,用防陵谷迁改。埋铭、墓记,则墓志异名。”姚华《论文后编·目录中三》:“字亦作志,则墓志用之,墓志或文或笔,体不一定。”墓志是坟墓内或坟墓上的碑文,分“志”和“铭”,一般为记述死者生平或悼念性的文字。墓中的记死者姓名家世和生平事迹的文字。由于在志文之后附有用韵语所作之铭,故又称为墓志铭。一般多刻于石上,也有写刻于砖上的,还有个别的是用铁铸或瓷土烧成的。中国墓志约起源于东汉时期,魏晋以后盛行。日本、朝鲜受中国的影响也有墓志,日本的最早出现于奈良时代前期。

评分埋入墓中的记死者姓名家世和生平事迹的文字。由于在志文之后附有用韵语所作之铭,故又称为墓志铭。一般多刻于石上,也有写刻于砖上的,还有个别的是用铁铸或瓷土烧成的。中国墓志约起源于东汉时期,魏晋以后盛行。日本、朝鲜受中国的影响也有墓志,日本的最早出现于奈良时代前期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有