具体描述

编辑推荐

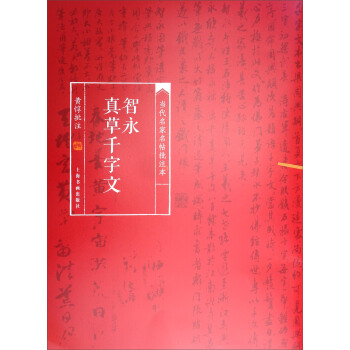

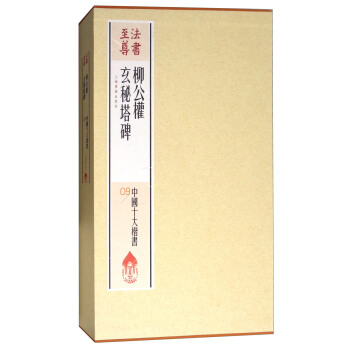

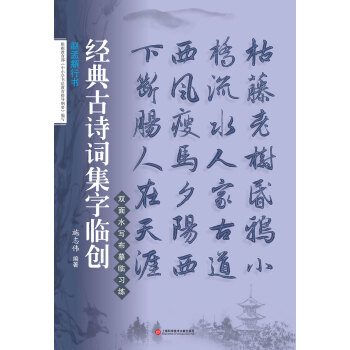

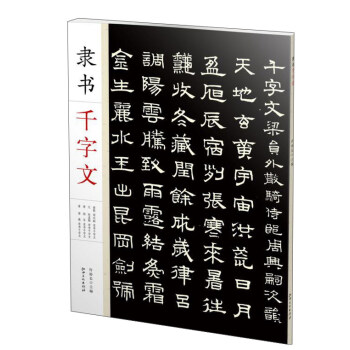

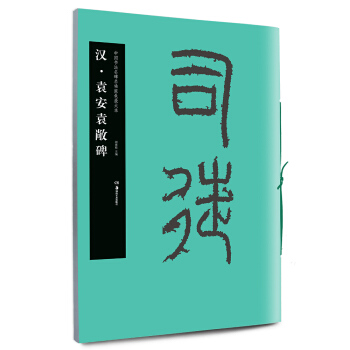

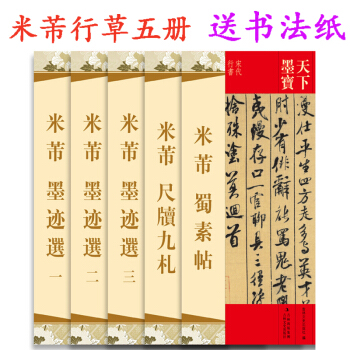

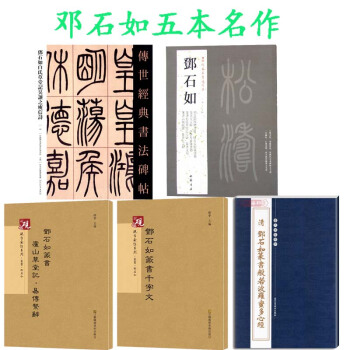

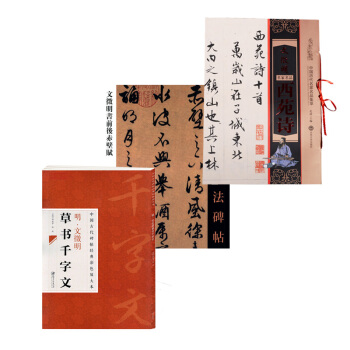

1.为高校书法专业学生量身定制。2.内容全面,版本优良。全套一共75种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

内容简介

本系列丛书遴选历代经典碑帖共75本,内容全面、版本优良,特选不反光纸张四色高清印刷,并针对读者临帖需要,采用有别于其它同类图书的开本,适合学书者的欣赏学习。本系列丛书主要针对高校书法专业学生,也可用于各类书法教育培训机构及书法爱好者自学使用。作者简介

胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。陈阳静,四川大学书法硕士、博士(导师为吕金光、胡抗美先生),现为河北美术学院书法学院院长,中国书法家协会会员。

内页插图

前言/序言

文字是反映一个民族文明进程最重要的载体之一。从“上古结绳而治”到“圣人易之以书契”,文字的肇始翻开了中华文明新的篇章。在漫长的历史进程中,汉字以独特的书写方式,经历了形态丰富的书体演变与流彩纷呈的书风嬗变。从甲骨文到楷书,从实用书写到艺术创作,汉字不仅作为符号记录着本民族的文化存在,同时又作为图式凝结着本民族的审美思想与审美情感。可以说,一部书法史既是一部关于汉字的历史,又是一部折射着书写者—人的内心世界的历史,正所谓“书为心画”“书如其人”“达其性情,形其哀乐”。因此,从古到今,国人对于书法的重视不言而喻,对于书法的热情更是历久而弥新。新世纪以来,随着中华民族伟大复兴脚步的迈进,书法艺术也迎来了又一个春天。当前,全国上下各种书法活动、书法展览“争奇斗艳”;各类书法教育、书法学习“遍地开花”;尤其是书法学科建设日臻完备,书法学高等教育正以前所未有的规模在全国普及起来。书法专业由五十年前浙江美术学院的“一枝独秀”发展到如今全国超过百所院校的“百花齐放”,从而形成了由学士、硕士到博士的相对完备的书法学高等教育培养体系。

相对于传统书法教育中家族相传、师徒授受的局限性,当代书法学高等教育更注重对学科特点与教育规律的把握,尽可能地排除门户偏见,力求于书法学科有全面的认识、深刻的体悟。因此,当代书法学高等教育在教学方式上更具开放性,在教学内容上更具宽广性。这并非薄古厚今,而是社会教育发展趋势的必然。当然,我们不得不承认,在众多的艺术门类中书法艺术可以说是最为保守的,以至于到今天,在面对古人所创造的书法艺术丰碑时,我们仍须仰视。不管愿不愿意接受这个现实,经典它就在那里。所幸的是,我们今天借助于先进的印刷技术,广阔的分享平台,更容易领略到存世经典法书碑帖的“真容”。就此而言,也可凸显今天书法学习的些许优势了。

鉴于此,我们精选了当前全国高校书法学专业教学中一般会涉及的历代经典法出碑帖七十五种,辑成丛帖。本丛帖内容全面、版本优良,特选不反光纸张,采用四色高清印刷,力求还原碑帖原貌。本丛帖主要针对高校书法专业学生,也可供各类书法教育培训机构和书法爱好者使用。

用户评价

说实话,作为一名书法专业的学生,我对各种“精选系列”的书籍通常抱持着审慎的态度,毕竟很多只是为了应付教学大纲而匆匆出版的。然而,这本《高校书法专业碑帖精选系列:杨维桢三帖》彻底颠覆了我的看法。它的选材极为精准,抓住了杨维桢书风的几个核心特征,并且通过这“三帖”的组合,形成了一个完整的学习路径。对我而言,最实用的是它在某些难点处的细节放大和线条解析。很多帖本只给你看整体效果,但这本书会单独截取出几个极具代表性的笔画,用放大镜般清晰的图例告诉你,杨维桢是如何在“起笔”和“收笔”处实现那种独特的“涩势”和“飞动感”的。这种针对性的讲解,对于我们日常的功力训练非常有帮助。我感觉它更像是一位资深教授在旁边亲自指导,告诉你哪些地方需要留意,哪些细节是区分“形似”与“神似”的关键。这套系列的用心程度,完全对得起“专业”二字的冠名,绝非市面上的普通字帖可比拟。

评分偶然在朋友的书架上翻到这本,当时就被它散发出的那种安静而有力的气息吸引住了。我虽然主攻篆隶,对行草的涉猎不深,但杨维桢的这批作品,那种文人雅士的傲骨和书卷气,是跨越书体的感染力。这本书的纸张选择非常高明,它似乎能更好地还原出宣纸在受墨后的那种微妙质感,让那些细如发丝的飞白和浓重处犹如饱满的墨团,清晰可辨。我最欣赏的是它对“情”的捕捉。书法是心画,光看字形是不够的。这本书在介绍三帖背景时,文字描述得极其细腻,将杨维桢当时的政治抱负、交游状况融入到对书法的解读中,让你在临摹时,能感受到他下笔时的那种意态万千。读着读着,我仿佛能体会到元末文人的那种怀才不遇却又不得不保持风骨的复杂心境,这让我的每一次落笔都带上了一层更深的理解和敬意。这是一本能让人静下心来,与古人进行心灵交流的佳作。

评分这本《高校书法专业碑帖精选系列:杨维桢三帖》真是我近期淘到的宝贝,光是捧在手里那厚实沉稳的感觉就让人心生敬意。我一直对元代的书法心存向往,尤其钟爱杨维桢那种遒劲中带着文人雅士的洒脱之气。这本书的装帧设计非常考究,封面选用的是那种略带纹理的纸张,触感温润,很有古韵。内页的影印质量更是没得挑剔,那些细微的笔触、墨色的浓淡干湿,都清晰地呈现在眼前,简直像是隔着时空与古人对话一般。我特别喜欢它对“三帖”的选择和编排,不同篇章展现了杨维桢在不同心境下的书写状态,有的激昂恣肆,有的则沉静内敛。对于我们这些非专业出身、但又热爱传统书法的爱好者来说,这本书提供了一个绝佳的临摹范本。我花了不少时间对着里面的局部进行细致的揣摩,尤其是那些转折和提按的处理,比起以往零散的资料集,系统性强了太多。这本书不仅是工具书,更像是一本深入了解杨维桢书学思想的窗口,从这些精选的碑帖中,我感受到了那个时代文人阶层对艺术极致的追求。

评分我这次入手这本书,主要是为了应对我最近在研究的“元代帖学转型”的课题。说实话,市面上关于元代书家的帖学研究资料汗牛充栋,但能像这本《高校书法专业碑帖精选系列:杨维桢三帖》这样,既有权威的校勘说明,又有高清的墨迹本复刻,同时还兼顾了学习者的可操作性,真是凤毛麟角。它不像某些出版社那样,只是简单地把字帖翻印出来,而是加入了大量关于字帖流传、历史背景的考证,这对于深入理解作品的内涵至关重要。比如,其中一帖的释文后附带的注释,清晰地指出了几个关键难辨的字,避免了我们在临摹时走入误区。我尤其欣赏它对不同版本之间差异的对比处理,虽然篇幅不大,但点到为止,既保留了专业性,又没有让篇幅过于臃肿。这本书的排版布局也值得称赞,留白得当,使得杨维桢那飘逸而又不失骨力的笔法有了充分的呼吸空间,阅读体验极佳。它不仅仅是一本教你“怎么写”的书,更是一本教你“为什么这么写”的深度参考资料。

评分我收藏了很多历代名家的字帖,但不得不说,《高校书法专业碑帖精选系列:杨维桢三帖》在“学习工具性”上做到了极致的平衡。它没有过度依赖现代印刷技术的“美化”,而是尽可能地保留了原帖的“原貌”,这对于追求真实的初学者至关重要。比如,它对残损处的处理非常审慎,没有刻意修补,而是用清晰的标注告知读者此处是自然磨损,这体现了编辑团队的严谨态度。此外,这本书的开本设计非常适合携带和铺展,无论是放在书桌上进行对照,还是随身带着在户外进行短时练习,都非常方便。更重要的是,它里面的附录部分收录了一些与杨维桢同时期或受其影响的书家作品片段,形成了一种“脉络”上的对比,让我们能更宏观地把握杨维桢在书法史上的定位和贡献。这绝不是一本简单的“一本通”,而是深入研究的“敲门砖”,对于渴望系统提升的硬核爱好者来说,绝对是物超所值。

评分还可以,清晰度较高,纸质反光也较好,不费眼睛!1

评分宝贝收到,满意。支持京东

评分质量好,快递快,满意。

评分宝贝收到,满意。支持京东

评分包装欠妥,把书弄褶了,望改进。

评分印刷质量不错

评分这书还算可以,作者还算言之有物,应该说还有参考价值。有助于对世事与某些真相的了解,可以广见闻,加深阅历,也还有点东西会引发人去思考。书的原定价显得稍高,京东活动以后的价格就可以接受了,显出比较高的性价比了。

评分不错,印刷清晰,就是物流比较慢,不像京东其他货那么快

评分宝贝收到,满意。支持京东

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有