具体描述

编辑推荐

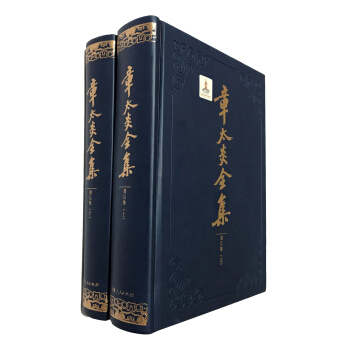

清华大学国学研究院刘东教授主编

葛兆光、阎步克、高名潞、陈平原等60位文史大家诠释中华文明精髓

上至宗法礼乐,下至饮酒品茗,文学艺术,兵法武备,大都市,小器物,81篇有机相联的文章构成了一部中华文明的百科全书

内容简介

本书邀得葛兆光、阎步克、高名潞、陈平原等60位国内一流文史学者撰稿,对中华文明的诸多方面加以解读,涉及信仰、哲学、社会、科技、艺术、民俗等多个主题,是大家写小文章的范例,也是普通读者了解中国古典文化的入门读物。

作者简介

刘东,清华大学国学研究院副院长,哲学系教授。曾先后任教于浙江大学、南京大学、中国社会科学院、北京大学,讲学足迹遍及美、加、德、法、英、丹、日、澳和港澳台地区。除国学领域外,所治学科依次为美学、比较文学、国际汉学、政治哲学、教育学,晚近又进入艺术社会学。著有《理论与心智》《道术与天下》《近思与远虑》《自由与传统》《用书铺成的路》《我们的学术生态》《再造传统》《思想的浮冰》等;创办并主持了多种图书系列,包括《海外中国研究丛书》《人文与社会译丛》《西方日本研究丛书》《大学之忧丛书》《艺术与社会译丛》等;主编的《中国学术》被公认为汉语世界学术分量zui重的学术杂志。

内页插图

目录

序:回到轴心时代 刘东

一 信仰与哲学

原始巫术 萧兵

数的崇尚 庞朴

儒家道统 牟钟鉴

释氏空门 赖永海

道教修炼 葛兆光

人格神崇拜 王毅

民间俗神 刘东

死后世界 葛兆光

命相之学 谢松龄

二 社会与阶层

宗法制度 阎步克

礼乐文明 吴予敏

政治制度 阎步克

伦理教化 沈善洪 何隽

法律体系 梁治平

士绅阶层 张仲礼

秘密会社 周育民

三 都市与建筑

城池与长城 王鲁湘

集市与都市 张勇进

宫殿与陵寝 王语哉

寺庙与古塔 王鲁湘

古代桥梁 刘西陵

造园艺术 曹汛

民居庭院 赵国文

家具与摆设 张勇进 王毅

四 水利与交通

水利工程 张启人

古代道路 王子今

内河漕运 张启人

丝绸之路 杨泓

四海扬帆 李力

五 文学与艺术

诗歌王国 张伯伟

古乐袅袅 秦序

书法艺术 高名潞

文人绘画 高名潞

古代雕塑 高名潞

舞姿翩翩 王克芬等

梨园戏曲 路海波

中国小说 陈平原

杂技与魔术 李金山

六 学术与教育

经学沿革 刘放第

修史传统 阎步克

官学与私学 刘放第

科举制度 阎步克

古籍与版本 李穆

七 科技与工艺

天文与历法 谢松龄

算学的发展 沈彬

造纸与印刷 曹晓晨

火药的应用 姚大力

罗盘的发明 刘西陵

采矿与冶金 戴裕民

丝绸染织 戴裕民

农作技术 张仲葛

八 医学与颐养

望闻问切 吴安尔

针灸与中药 吴安尔

食疗与药膳 吴安尔

古代体育 刘东

房事与养生 周一谋

九 烹调与饮食

宫廷御膳 王学太

菜肴菜系 王学太

风味小吃 王学太

饮酒文化 刘东

品茗之道 宗群

十 器物与玩好

青铜器具 周永珍

玉器文化 杨伯达

瓷器之国 张小舟

文房四宝 张懋镕

古代钱币 李学勤

衣冠演幻 易夫

民间玩具 李寸松

十一 兵法与武备

兵书与阵法 蓝永蔚

兵器的演进 蓝永蔚

战车与车战 蓝永蔚

十八般武艺 周之华

尚武精神 刘东

十二 疆域与物产

疆域的变迁 林荣贵

汉字文化圈 聂鸿音

名山与大川 徐梓

珍异与土产 何本方

十三 礼节与民俗

婚丧礼俗 刘志雄

节庆与禁忌 刘志雄

说唱艺术 赵珩

民间美术 陈绶祥

精彩书摘

《中华文明读本》:儒家道统

◎牟钟鉴

儒家道统是儒者关于“圣贤之道”即儒学基本原理传授系统的学说。儒家学者在圣贤崇拜心理的支配下,对于儒学精要进行长期的反思,在外部同众家异说和佛老划清界限,在内部同异端思想及各种偏向划清界限,以保持儒学基本精神的纯洁性、稳定性和连续性,从而推动了儒家哲学发展主脉的形成。

早期儒家即已崇拜古圣王贤臣,认为尧、舜、禹、汤、文、武、周公能够敬天惠民,合乎儒家的理想,而把自己当作古圣贤之道的继承者。孔子是儒家的创始人,他“祖榜尧舜,宪章文武”,认为尧、舜、禹、汤、文、武都是顺天应运的古圣王,顺次第相传接。孔子称赞说:尧之为君,“巍巍乎,唯天为大,唯尧则之”(《论语·泰伯》);舜能“无为而治”(《论语·卫灵公》);禹则“菲饮食致孝乎鬼神,恶衣服而致美乎黻冕,卑宫室尽力乎沟洫,禹,吾无间然矣”(《论语·泰伯》);周之文武乃是盛世,“周之德,其可谓至德也己矣”(《论语·泰伯》),“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周”(《论语·八佾》)。孔子以复兴周礼、继承和发扬周代礼乐文化为己任,在匡地遇险时说:“文王既没,文不在兹乎?天之将丧斯文也,后死者不得与于斯文也;天之未丧斯文也,匡人其如予何?”(《论语·子罕》)足见他己经把自己创立儒学看作是先贤之道的继续。

孟子是儒家道统的重要先驱者,他为了“闲先圣之道,距杨墨,放淫辞”(《孟子·滕文公章句下》),对于尧舜之道及其传授世系,作了更进一步的阐述。他指出:“尧舜之道,孝弟而已矣”(《孟子·告子章句下》),“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”(《孟子·离娄章句上》);尧舜之后是夏禹,“禹之相舜也,历年多,施泽于民久”(《孟子·万章章句上》);汤又继禹,行王政,伐不义,“诛其君,吊其民,如时雨降”(《孟子·滕文公章句下》);乃至周代,“文王发政施仁”(《孟子·梁惠王章句下》),“视民如伤”(《孟子·离娄章句下》),武王“救民于水火之中,取其残而己矣”(《孟子·滕文公章句下》),“周公思兼三王,以施四事”(《孟子·离娄章句下》)。孟子特别推尊孔子,称他是“圣之时者也,孔子之谓集大成”(《孟子·万章章句下》),“自有生民以来,未有孔子也”(《孟子·公孙丑章句上》);他还引宰我的话,说孔子“贤于尧舜远矣”(《孟子·公孙丑章句上》);从而确立了孔子在儒家道统中的至上地位。

孟子所理解的尧舜之道,其中心就是仁政,即仁义之心发为治国之政。他认为,尧舜之道历代必有圣贤出来为之推动,而圣贤不世出,“由尧舜至于汤,五百有余岁”,“由汤至于文王,五百余岁”(《孟子·尽心章句下》)。按照他这种“五百年必有王者兴,其间必有名世者”的说法,“由周以来,七百有余岁矣”(《孟子·公孙丑章句下》),论年数则超过,论时势则当可,而孔子又不曾为世君所用,未能实现其治国平天下的理想,如果天“欲平治天下,当今之世,舍我其谁与?”(《孟子·公孙丑章句下》)。显然,孟子以孔子未竟之业的继承人自居,希望通过自己的努力,实现儒家的社会政治理想。

孔子后学的另一重要代表荀子,同样以“上则法舜、禹之制,下则法仲尼、子弓之义”为仁人之务,却又不赞许孟子,认为孟子“略法先王,而不知其统”(《苟子·非十二子》)。诚如《韩非子·显学》所云:“孔墨之后,儒分为八,墨离为三,取舍相反不同,而皆自谓真孔墨,孔墨不可复生,将谁使定世之学乎?”

两汉经学有今古文之争,汉魏有郑学与王学之争,都重经而轻道,或论阴阳立神学,或考章句订文字,在正统儒者看来都有所偏失,故难入道统之列。扬(杨)雄不满意当时儒家经学的烦琐、蔓衍和神秘,斥之为“羊质而虎皮”。他要效法孟子,起来捍卫圣道:“古者扬墨塞路,孟子辞而辟之,廓如也。后之塞路者有矣,窃自比于孟子。”(《法言·吾子》)但他不赞成孟子“五百年必有王者兴”的观点,指出道统之传,不必拘泥于年数。他极力推崇孑L子,认为仲尼之道“关(贯)百圣而不慙(惭),蔽(塞)天地而不耻”(《法言·五百》),“众言淆乱则折诸圣”(《法言·吾子》)。他的卫道精神受到后儒赞赏。唐代韩愈在《读荀》中说:“晚得扬雄书,益尊信孟氏;因雄书而孟氏益尊,则雄者亦圣人之徒欤。”

……

前言/序言

序:回到轴心时代

刘东

再没有别的什么话题,会比本书的题目更让中国人长久而普遍地动感情了。自从英国武装贩毒集团摧枯拉朽地打破国门以后,这个既好像已经离开人们远去,又好像无时不在包围着人们的古老文明,就一直被朦胧地认定与各种切肤之痛直接或间接相关。于是,即使是了解传统不多的人,也总是毫不犹豫地对这个本来是最需要学术根基的课题大发议论。他们要么将自己介身其中的困境归咎于传统,要么将之归咎于传统的丧失,因而要么宣称过去的历史错了,要么针锋相对地宣称对过去历史的中断才错了。

而在另一方面,以研究传统文化为业的专门家们,对于门外汉们老是把架吵到自己的领地来,又常常怀有天然的反感。他们或许会善意地为此再开出一份更详尽的“国学基本书目”来,却很少会转念承认:即使是就这个热门话题所发表的最外行的看法,也照样有其积极的意义,并非仅仅在为学术界添乱。他们似乎没有领悟到:当人们试图回答“传统是什么”的时候,骨子里都是想要说清“现实不应是什么”;而一旦思想借此被提升到“应该如何”的层面上,高出现实的理想参照系就必然随之萌生,种种纷争不已的歧见也就悄然统一到对人生价值的呼唤上来了。正因为这样,对于那些自以为掌握了在这方面的发言特权的人,就有必要提醒一句:即使从专业的角度来挑剔,那些在往返论辩中各走极端的意见是犯了所有可能犯的错误,它们也仍然正确地共有着对文化环境的现实危机感;而且,如果没有被醉心于细节考证的学者所遗忘的话,这种危机感才应是他们检省和整理传统的主要动因。在这个意义上,也许有点儿令那些醉心细部以逞一技之能的专家们难堪的是,长期以来,正因为议论传统文化的人远不限于他们狭小的圈子,人们才没有沉湎于仅仅去“玩”文化,在这方面形成的“热点”也才会支撑起民众心理中一个普遍存在的超越支点;尽管由此所反映出来的对于现存状态的批判意识是模糊不清的,但毕竟时时矫正着只把对传统的考索当成一个纯粹技术过程的意义迷失现象,因为它暴露日常世界的无根与失范,从而凸显了让生活重获价值的终极关切。

当然,问题并不到此为止。经由对社会的精神分析而诊断出对传统的误读乃深源于对现实的强烈不安和超越企望,这只能证明人们的生命本能躁动的真实性,却不能证明由之升华出的梦呓也同样真实。因此,渴望在过去与未来之间为自己找到确切定位的现代中国人,就没有理由满足于依赖随意的联想来补充自己对传统的一知半解。须知,历史文本中所埋藏的答案,决不仅限于人们已经失去了什么,还更包含他们将可能得到什么;因为尽管人们可以凭空虚构出千百种未来生活的前景,但到头来真能为历史选中的,却唯有能从已化为下意识生活态度的共通文化心理中自然引申出来的那一种。从这个意义上讲,对置身在历史延续性之中的人们来说,要想创造传统,就必须先有效地激活传统,而要想激活传统,又必须先全面地认识传统。如果人们看不到,这种确乎有限的历史主动性恰恰又是他们唯一现实的历史可能性,那么,他们尽可以跳出方外指手画脚地说中国缺这少那,但就是说不清中国可以得到什么,无力把握住这个民族真正的生存机会;缘此,又必须同样公正地讲,只要人们还仅仅热衷于抓住传统文明系统的这个或者那个片断,去以偏概全地进行水火不容的褒贬,他们就只不过是在喋喋不休地重复着摆脱现实困境的要求,而并没有朝着问题的解决跨出哪怕一小步。

正是基于上述判断,产生了有关本书的基本构想——既然一般读者在没有可能倾毕生精力去涵泳其间的情况下又总要表明对传统的态度,而专家们又往往囿于现代学术的分工而不得不偏守可以“安身立命”的一隅,那么,为两方面计,都有必要系统地拟出涉及所有重要关节点的题目,约请各方面的专家,在一个不太难卒读的篇幅内通力描绘出中华文明的全景。在目前尚未对传统进行大规模“年鉴学派”式研究的情况下,这起码是暂时唯一可行的替代办法,因为尽管这仍嫌不能清晰地勾勒出一个文明系统的内在构成关系,毕竟已经足以使读者们只要一册在手,便不至于再对传统文化的各个环节顾此失彼,只能借题发挥出自己的主观取向了。当然,为了趋向这种认识上的客观和全面,本书的写作态度首先就应是严格价值中立的;它的全体作者从一开始就被明确要求了这一点。大家清楚地意识到,在一个和别人的现实生存状态密切相关的问题上,任何人都不可能也不应该仅仅靠自己的知识优势就越俎代庖地下判断。不过,如果读者们不是把本书冷落成放在案头备查的工具书,而是把它当作一整本必须从头念起的对于传统文本的全面导读,它就仍然有可能向人们提供一个陟罚臧否前的全方位知识背景,以免他们把神圣的独立思考权利运用得过于草率和不负责任。这是因为,只要人们能够系统地读完本书八十一篇有机相联的文章,他们就一定会从各个不同的角度惊讶地发现:原来在自己明确赞赏(或者弃绝)传统文化的某些要素的同时,竟又不自觉地在对它的另一些要素进行悄悄的抵触(或者保留)。由此,就算论辩对手的立场仍是从情感上难以接受的,却也会变得在理智上容易理解了。

这样一来,每一位读者的心情都会变得踌躇和沉重起来,决不会再像过去只抓住传统的东鳞西爪时那样,可以匆忙和率性地对它要么全称肯定,要么全称否定。沿着本书并列出的众多文化因子的辐射与相通,人们有可能逐渐体悟到作为其无形经纬的精神网络,从而确信存在着一个其意义大于各部分之总和的整体文化背景。准此,他们又必然会发现,在一个发育得如此圆熟的文明系统中,尽管其各个构成因素对后人可能显现出截然相反的正面或负面涵义,但在前人那里都同样具备着服务于总体结构的功能,也同样渗透着具有内在整一性的传统价值观念。设若认识上升到了这一步,那么,在本书所横向展现的古代生活的全盛总貌面前,过去那种亦步亦趋于各种外在的偶变,而把一部中华文明史竖着归结为其必然颓败史的虚假历史主义逻辑,就显然只属于对经验事实的盲目崇拜了。对读者们来说,问题的关键还不在于已经通过宏观的鸟瞰而认识到,让自己觉得可爱或可恨的两种东西在古代传统中是缠在一起的,而在于通过微观的解码而认识到,这两种东西其实是服从于一种深层价值追求的,因而说到底又只是一种东西;故此,除非人们已经找到充足的理由来全盘否决古代文明的价值内核,否则,从另一种精神传统中派生出来的对于中国精神传统的总体拒绝,就很难令人相信是纯粹出于理性的选择。

不过,认识到历史在其有限的展开中是会犯错误的,绝不意味着人们从此就有理由去厌恶和逃避历史;恰恰相反,正是为了让历史的现象向着理性上升和靠拢,人们就更应该积极地投身于修正和创造历史。此念一生,对于过去的充满悲切的追悔,顿时化作了对于未来的满怀激情的瞻望;而中华文明在过去一个半世纪间的逐渐解构,也就从压在中国人身上的无可奈何的宿命,变成了赋予他们巨大选择可能的契机。历史阵痛最剧烈的时代,往往也正是历史惰性最小的时代。纵观孔子、苏格拉底、释迦牟尼和耶稣之后的全部世界史,也许再没有哪个时代的哪个民族,会像近、现代中国人这样苦难深重地游离于各种既成的文化秩序之外;但也正因为这样,也就再没有谁会比他们更容易从心情上接近敞开着最大创造机会的新的“轴心时代”。为了不辜负这样千载难逢的反本开新的历史良机,或者更干脆一点儿说,为了不白遭这一场大罪,当代中国的真正主题,就既不是像某些人提倡的那样,使中国文化逐渐从实质上变种为西方文化的走了样的“亚文化”,也不是像台湾等地的那种做法,把中国传统精神中的某些本质侧面降格为现代化起飞时的工具性经济伦理,而在于平心静气地参考着中国、西方及其他文明历程的全部正反经验,敏锐地去体察已经对全人类构成巨大挑战的所有当代问题,去比较和检讨过去那几个伟大先知的一切长短得失,借此思想出融汇了东西文明之优点的更正确的价值理念,并把它有效地注入正待激活的中国传统之中。只有在成功地进行了这种文化基因改变之后,中华文明才能够获得比迄今为止的所有文明都更长久的内在文化冲力,而在此之前和在此之后的中国历史才能不被讥讽为一场持续不断的错误;也只有这样,中国人才不至于老是被按着“前现代—现代—后现代”的西方中心主义逻辑教训说——你们的今天正是别人的昨天,而你们的明天又是别人的今天。

历史从来都是依赖着对它的不断创造性阅读而保持其富有突破活力的连续性的。一方面,历史文本所显示的价值取向和心理惯性,会影响释读者的立场,从而使过去无可避免地渗入现在与未来;另一方面,释读者于其生存体验中所爆发出来的本真欲求,也会影响对历史文本之价值取向的开掘、理解和修正,从而使现在和未来一再地重新赋予看似死去的历史以新意与生机。正是在这种对于双向交流的自觉之中,我们才有可能同时向历史虚无主义和历史宿命论挑战和抗争。只要我们省悟到,经过我们的努力选取和运思,传统还有可能转化为一种有益的资源(而且是我们唯一的资源),那么,我们就还有可能指望,中国过去和现在历史的高度,取决于我们自己的精神高度。我们正在脚踏实地、自我作古地对中国文化进行解构和重建,新的传统正在我们手中呼之欲出。因此,我们根本不必害怕去回顾五千年的文明进程——那中间恰恰孕育着真正属于自己的未来!也正因此,我们更没有必要从这里逃向世界——踩在我们脚下的,恰恰是真正属于自己的世界!

用户评价

《中华文明读本》在探讨中华文明与世界的关系方面,提供了一个非常独特的视角。书中并未将中华文明孤立地看待,而是将其置于世界文明的大背景下,阐述了中华文明的独特性以及它对世界文明的贡献。我印象最深刻的是,书中对比了中国古代的政治制度与西方古代的政治制度,分析了各自的特点和优劣。例如,书中对中国古代的中央集权制度和科举制度进行了深入的分析,强调了其在维护国家统一和社会稳定方面的作用,同时也指出了其可能存在的弊端。书中还详细介绍了丝绸之路的故事,阐述了东西方文明在贸易、文化、科技等方面的交流与融合。读到这里,我才真正意识到,中华文明并非仅仅是闭门造车,而是在漫长的历史长河中,与其他文明相互碰撞、相互学习、共同发展的。书中对中华文明的国际影响,比如对周边国家的影响,以及在近代以来西方文明冲击下的反思,都进行了有益的探讨。这本书让我重新审视了中华文明在全球文明中的地位和作用。

评分《中华文明读本》在描绘中国传统文化方面,给我留下了极为深刻的印象。书中关于诗词歌赋、书法绘画、戏曲艺术的部分,简直就是一场美的盛宴。我一直很喜欢中国的古典诗词,但常常觉得理解起来有些隔阂,而这本书通过对不同时期诗歌风格的介绍,以及对代表性作品的深入解读,让我豁然开朗。从《诗经》的质朴,到唐诗的盛唐气象,再到宋词的婉约细腻,书中都给出了精彩的分析。比如,对李白《静夜思》的解读,不仅仅是字面意思,还探讨了诗歌背后所蕴含的思乡之情,以及它为何能流传千古。书法和绘画部分,更是让我领略到了汉字之美和笔墨之韵。书中展示了历代书法大家的代表作品,如王羲之的《兰亭集序》,颜真卿的《祭侄文稿》,以及历代名画,如《清明上河图》,并对其艺术特点进行了细致的阐释。读这本书,仿佛置身于一个巨大的艺术宝库,每一次翻页都充满了惊喜。而且,书中还对这些艺术形式的传承和发展进行了梳理,让我看到了中华文化生生不息的生命力。

评分作为一名历史爱好者,我一直对古代中国的科技成就颇为好奇,而《中华文明读本》在这方面的内容,真是让我大开眼界。书中详细介绍了四大发明——造纸术、印刷术、火药和指南针,不仅仅是简单地提及,而是深入探讨了它们的发明过程、传播路径以及对世界文明的深远影响。例如,在讲到造纸术时,书中引用了大量史料,还原了蔡伦改进造纸术的艰辛过程,从原料的选择到工艺的改进,每一步都充满了智慧和汗水。而印刷术的发展,尤其是活字印刷术的发明,更是彻底改变了知识的传播方式,其重要性不言而喻。书中还涉及了中国古代的天文学、数学、医学等领域的杰出成就,比如张衡的地动仪,祖冲之的圆周率计算,李时珍的《本草纲目》,这些都充分展现了中华民族卓越的创造力和科学精神。我尤其佩服的是,作者在介绍这些科技成就时,并没有局限于技术本身,而是将其置于当时的社会背景下进行分析,解释了这些技术是如何产生、如何发展,以及它们在古代中国社会中扮演的角色。这本书让我对中华民族的智慧和勤劳有了更深的敬意。

评分在阅读《中华文明读本》的过程中,我被书中关于古代社会生活和民俗风情的描绘深深吸引。这本书并没有将目光仅仅局限于宏大的历史事件和思想流派,而是将笔触伸向了普通百姓的生活,展现了中华文明的另一面——烟火气十足的日常。书中详细介绍了古代的衣食住行,从汉代的服饰形制,到唐代的饮食文化,再到明清时期的民居建筑,都进行了细致入微的描述。我特别喜欢关于节日习俗的部分,比如春节的拜年习俗,元宵节的猜灯谜,端午节的赛龙舟,中秋节的赏月吃月饼,这些习俗的由来和演变,都蕴含着中华民族深厚的文化底蕴和情感寄托。书中还穿插了许多关于古代的婚丧嫁娶、祭祀礼仪等方面的描写,让我对古代社会的伦理道德和价值观念有了更直观的认识。读到这些内容,仿佛自己也回到了那个古老的时代,亲身感受着那份浓郁的生活气息和人情味,让我对中华文明有了更立体、更饱满的理解。

评分《中华文明读本》这本书,我拿到手的时候,就被它沉甸甸的分量和封面上古朴的字体吸引了。迫不及待地翻开,首先映入眼帘的是序言,作者以一种非常宏大的视角,描绘了中华文明源远流长的画卷,从远古的神话传说,到如今的科技发展,仿佛串联起了一部波澜壮阔的历史长河。我尤其喜欢书中关于古代哲学的章节,比如儒家思想的仁、义、礼、智、信,道家的顺其自然,墨家的兼爱非攻,这些思想在现代社会依然有着深刻的启示意义。作者并没有枯燥地罗列概念,而是通过大量生动的故事和历史人物的生平,将这些抽象的哲学思想具象化。读到孔子周游列国,为了推广自己的理念而四处奔波,真是令人动容。读到老子写下《道德经》,那种淡泊宁静的智慧,至今仍能安抚浮躁的心灵。而且,这本书在解读这些思想时,还注意到了它们在不同历史时期的演变和影响,让读者能够更全面地理解中华文明思想内核的复杂性和丰富性。即使是对历史不太感兴趣的人,也会被书中引人入胜的叙述方式所吸引,仿佛穿越时空,亲历那些伟大的思想家们的人生。

评分活动入的很划算,买回来细读

评分便宜 七本一共才100来块 很是值得,京东多有这样有意义的活动才好呀

评分4、农夫们在费尽气力解决生计,但是他们采用的却是一种比问题本身更加复杂的模式。(四川旧版)

评分活动满减,平时想要的书都收一收

评分非常不错的书,装订精良,翻译精准。喜欢

评分经典原著,上乘译品,出彩装帧——三美咸备的绝对精品!

评分单位团建买的书籍 遇到半价优惠 非常合算 是正版,只是送货用了一个星期不像京东的风格

评分书不错,只是京东的包装真的越来越简单粗暴了,就只有一个塑料袋装着,书有点压坏一个小槽了,书角都撞歪了,有点不爽。

评分期待了好久的这版,里面的图片太漂亮了!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![夏洛书屋:吹牛大王历险记(精选版) [广大读者] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12176502/593916e2Nb9ee9f99.jpg)